(C)2018「来る」製作委員会

目次

はじめに

みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『来る』の原作でもある小説『ぼぎわんが、来る』について書いていこうと思います。

本記事は一部作品のネタバレになるような内容を含む感想・考察記事になっています。本作を未読の方はお気をつけください。

ぜひぜひこちらも読んでみてください。

良かったら最後までお付き合いください。

作品情報

本作を著したのはホラー小説家の澤村伊智さんです。

出版社勤務の後に脱サラしてフリーライターになり、2015年に同作を『ぼぎわん』というタイトルで日本ホラー小説大賞に応募しました。

この日本ホラー小説大賞は大賞作品を「該当なし」として発表することもあり、非常に厳しい賞であることが知られています。

(これまでの25回の歴史の中で大賞が「該当なし」にあったことが12回もある)

そんな中で澤村伊智さんの『ぼぎわん』は選考委員の中で圧倒的な評価を獲得し、見事に大賞に選出されました。

そして2015年の間に同作は『ぼぎわんが、来る』のタイトルで出版される運びとなりました。

その後彼は『ずうのめ人形』や『ししりばの家』といった作品を発表していくこととなるのですが、これらの作品はなんと登場人物が共通した続編的立ち位置に置かれています。

『ほぎわんが、来る』に登場したオカルトライターの野崎(映画では岡田准一が演じている)や霊媒師の真琴(映画では小松菜奈)、琴子(映画では松たか子)といったキャラクターは引き続き登場しているのです。

まさにその通りです。探偵小説では『シャーロックホームズ』のように1人の探偵が直面する事件譚的なシリーズになっているものが存在します。

澤村伊智の著しているシリーズはオカルトライターと霊媒師を主人公に据えた妖怪奇譚のようなものです。

ですので、彼の作品が気に入った方、『ぼぎわんが、来る』でキャラクターたちに魅力を感じた方は引き続き「続編」を読み進めていくと良いと思いますよ。

また、12月7日より『ぼぎわんが、来る』を映画化した『来る』が公開されます。

参考:映画『来る』公式サイト

そうなんです。ですので、小説を読んだという方も映画版を見ることをおすすめします。

中島監督の映画はすごく独特で、演出もすごく魅力的なので既にプロットを知っていても、1つの映像作品として十分に鑑賞に値するものに仕上がっていると思います。

このロングトレーラーを見ているだけでも「原作にこんなの無かったぞ・・・?」と感じたシーンがいくつもありました。

結末まで変更されているとは思いませんが、かなり映画用に改変して生きているとは思います。

ぜひぜひ原作と併せて映画版もお楽しみください。

スポンサードリンク

『ぼぎわんが、来る』感想

感動的なほどに巧い構成

『ぼぎわんが、来る』という作品を読んでいて、一番驚かされるのは何と言ってもその作品の構成です。

全3章から成る本作は以下のように章題がつけられています。

- 訪問者

- 所有者

- 部外者

これがそれぞれ次の人物を表していることになります。

- 田原秀樹

- 田原香奈

- 野崎

『ぼぎわんが、来る』は上記のような3幕構成になっているのですが、見事なのは登場人物の主観を作品の視点に据えることで「信頼できない語り手」を確立し、さらに情報を断片的に提示することで常に読者に驚きをもたらしてくれる点です。

構成や作りはアガサ・クリスティの『アクロイド殺し』を想起させますね。

この作品はポアロの隣人によって書かれた手記をベースに物語が進むという構造を取りましたが、『ぼぎわんが、来る。』は3人の登場人物の語りによって全ての展開が綴られています。

また、非常に面白いのが章を隔て、語り手が変化することで読み手が描いていたキャラクター像が頻繁にひっくり返される点です。

例を挙げると、第1章で自らの主観でもって自分は「イクメン」であり、育児に協力的であると主張していた秀樹が、第2章で香奈の視点に移り変わった瞬間に極めて育児に非協力的で自分に酔った「父親ごっこをしている男」に成り下がってしまいます。

このように主観を作品の視点に据えることで、常に物語や人物の状況や印象を流動的なものとして扱い、二転三転させることで読者の関心を損なわせることなく、最後まで読ませるという技量が著者の澤村伊智さんには備わっています。

ただこれはある種の叙述トリックなので、映画化する際に中島哲也監督がどのようにコンバートして映像にしていくのかには注目したいところです。

またミステリー小説好きには、少し丁寧に説明しすぎていると言われてしまう可能性はありますが、緻密な伏線構造にも驚かされました。

1度読み終わっても、また最初から読み返してみたくなるような構成の妙も素晴らしいですね。

ホラー小説としての見せ方

近年「驚かせる」「怖がらせる」といったエモーショナルな部分ばかりにフォーカスし、飛び道具的な恐怖感の創出に終始してしまう映画や小説を見かけます。

その一方で『ぼぎわんが、来る』は極めてクラシカルで、ソリッドな手法を取っています。

というのも「ぼぎわん」という存在の作品内における価値を最初から最後まで損なわない構成にきちんと組み上げられているんです。

そのため読み始めてから読み終わるまで読み手の頭の中にある最大の疑問は「ぼぎわんとは何なのか?」であり続けるわけです。

以下に本作の「ぼぎわん」の登場のさせ方を順番にまとめてみました。

- 冒頭の回想:シルエットと存在のみを提示

- 第1章前半:被害者の提示(歯の跡の開示)

- 第1章中盤:声での登場

- 第1章終盤:登場するも歯と口のみが提示

- 第2章中盤:千紗の姿を借りて登場

- 第2章終盤:黒い影、大きな紫色の口の姿で登場

- 第3章終盤:正体の判明

このようにきちんと順序立てて「ぼぎわん」の情報を提示することで、読者は興味関心のボルテージを下げることなく読み進められるわけです。

情報を出しすぎると恐怖感や畏怖の念が失われてしまいますし、逆に情報を出さなさすぎると読み手の頭の中から逃げ出してしまいます。

そのどちらにもならないように絶妙なラインで「ぼぎわん」という謎のバケモノを扱うことに成功している点で、本作はホラー小説として成功していると思います。

スポンサードリンク

『ぼぎわんが、来る』考察

虐待や育児放棄が現代の問題であるという「ウソ」

母親の香菜役で映画に出演した黒木華さん (C)2018「来る」製作委員会

現代日本で大きな問題になっているのが、やはり子供の虐待問題や育児放棄といった事象です。

母親(親)が子供に虐待をした、母親(親)が子供を殺害した、捨てたなどというニュースが流れるたびに「母性の喪失」だの「昔はこんなことがなかった」だのと言われるわけですが、果たして本当にそうでしょうか。

「母性の喪失」という言葉を聞くと、現代の女性には母性が備わっていない人が多く、昔はそうではなかったと言っているように聞こえてしまいます。

そう聞こえた時に引っかかるのが「昔はそうでなかった」という部分です。

果たして親が子供に対して虐待をしたり、育児放棄をしてしまうという現状は現代の問題であり、かつてはそんなことは無かったと言えるのでしょうか?

結論から申し上げますと、実はそんなことはありません。

古代や中世の日本でも既に「子捨て」の風習が存在していたことは民俗学的にも認知されています。

古代・中世は、事情があれば捨子もやむを得ないものとして、あまり詮索されることもなかったが、それは同時にその子が犬に食われようが、盗賊に八つ裂きにされようが、子そのものの運命にはさほどの同情も集まらないという事実の側面でもあった。(立浪P431)

また古典や説話の中にもそういった「子捨て」の風習が社会に存在していたことを仄めかす描写が残っています。

『今昔物語集』の中でも、仕事で転勤になった夫についていくために2人いる子供のうちの1人を捨てなければならない状況に置かれた女房の話や、捨てられた子供が犬に育てられる話が収録されていたりします。

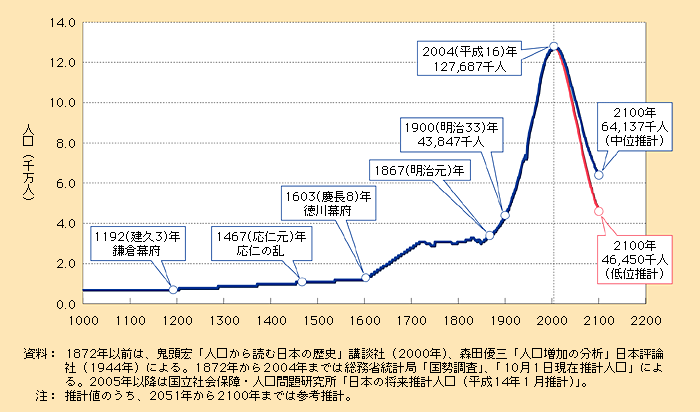

(内閣府:「日本の長期人口趨勢」より)

上記のグラフの1600年から1700年のゾーンを見ていただくと、人口が一挙に2倍以上に増えていることが分かります。

しかし、そういった人口増加が経済困窮を招き、「捨て子」の増加に拍車をかけてしまい、江戸時代前期には大きな社会問題になってしまったのです。

そして17世紀の終わりに皆さんが動物愛護の観点でよくご存じであろう生類憐みの令という法律が徳川綱吉によって制定されます。

その1つ目の取り決めにこんなことが書かれています。

捨て子これ有り候はば、早速届けるに及ばず、その所の者いたはり置き、直(じき)に養ひ候(そうろう)か、または望みの者これ有り候はば、遣はすべく候。急度(きっと)付け届けるに及ばず候事。

実は生類憐みの令は「捨て子政策」としての側面もかなり強かったんです。

さらに1690年には追加で捨て子禁止令が発令され、捨て子が禁止とされ罰則も設けられました。

これにより一定の拘束力や意識の変化はあったと思われますが、やはり依然として「捨て子」が存在していたことは事実です。

明治時代以降西洋的な制度や価値観が流入し、「家制度」や「良質賢母」の価値観が日本に入ってきたことにより、「捨て子」の悪習は少しずつ改善に向かいましたが、現代にいたるまで「捨て子」的な行動が残り続けているのを見ると、解決されたとは言い難い状態です。

「ぼぎわん」の正体とは?

では、ここまで「捨て子」の歴史的な経緯を辿ってきたわけですが、それに基づいて本作の最大の謎である「ぼぎわん」の正体に迫っていきたいと思います。

まず作中での記述はこうあります。

人だったのか。子供だったのか。

口減らしで村からさらわれた子供の成れの果てなのか。

(角川ホラー文庫『ぼぎわんが、来る』より引用)

つまり「ぼぎわん」というのはかつて捨てられた子供たちの亡霊であるということですね。

そして次に見入られた子供が新たな「ぼぎわん」として彷徨うことになるわけです。

では、なぜ「ぼぎわん」は「子供」として描かれなければならなかったのか?という部分を突き詰めていく必要があると思います。

それを考えた時に、実は今の日本が江戸時代的な子育て観に近い方向に向かっているという点を指摘する必要があります。

明治時代以降「良質賢母」や「家制度」が流入したことで、女性の「母」としての側面が一層強まったわけですが、江戸時代は女性はそれほど「母」の役割を重視されていませんでした。

子育てというのは、家事の一環であり、主人に仕えるという一連のルーティーンの中の一要素でしかなかったのです。

それゆえに「間引き」「子捨て」という行為が江戸時代初期には罪悪感すらなく行われていたとまで言われています。

そして現代日本はどんどんと女性の社会進出が進み、再び「女性=母」という考え方は弱まっています。

近年の児童虐待(育児放棄、ネグレクト等含む)の件数が急激に増加しているのは、もちろん社会的に問題になったことで認知されやすくなったという側面もあるとは思いますが、そういった意識の変化も反映されているように思えます。

児童相談所対応虐待件数:産経新聞より引用

では、日本は明治時代から根付いた「女性=母」の考え方に回帰する必要があるのでしょうか?

それは私は違うと思います。

『ぼぎわんが、来る』における秀樹という男性(映画では妻夫木聡が演じる)が「ぼぎわん」に襲われることになった経緯を鑑みると、「女性=母」への回帰が現代の志向すべきベクトルではないことは明らかです。

彼は「イクメン」を自称し、子育てに協力的な素振りを見せつつも、実際は育児に協力的な自分に酔っているだけで、子供と一切向き合おうとしません。

また、育児に協力的な姿勢を見せながら結局は妻の香奈を「家」に縛り付け、彼女に負担を強いている状態です。

つまり秀樹と香奈の家庭は外から見ると、すごく現代的な「家族」像に見えるんですが、その実態は極めて旧来的な(明治以降の)「家族」像であることが分かってきます。

そんな「家族」の隙間に「ぼぎわん」は入り込み、秀樹を殺害しました。

そして第2章では2人の娘である知紗を「お山」に連れて行こうとしました。

ここから読み解くに、まず「ぼぎわん」というのは愛を注がれなかった子供たちの亡霊であるという側面があると思います。

「間引き」や「子捨て」といった親のせいで不遇な生涯を遂げた子供たちが亡霊と化し、子供に愛を注がない親のところに現れては攻撃し、またその子供を自分たちの世界に取り込もうとします。

『ぼぎわんが、来る』の中で夫のために神経をすり減らしながらも、知紗に愛を注ごうとした香奈が「ぼぎわん」に襲われていない点は印象的です。

また子供を自分が子育てができない身体だからという利害もありつつ関わっていた真琴が真に「子供」に対して愛を注ぐ存在となり、その指輪が「ぼぎわん」を淘汰するキーになるというのも興味深い点です。

もう1つは、古来より続く伝統的な価値観や考え方の表出としての存在意義があるんじゃないかと思います。

「ぼぎわん」はそもそも日本で古来より続く「口減らし」「間引き」「子捨て」の風習が原因で生まれたバケモノです。

そしてそれが明治時代への突入に伴い、社会や人々の意識が変化したことで徐々に減少傾向を見せました。

しかし、それが現代に入って再び増加傾向を見せているのです。

「ぼぎわん」はそんな現代を生きる我々に警鐘を鳴らすために現れたのかもしれません。

そして作中でも示されたように、明治時代的な価値観に回帰するというベクトルはもはやアウトオブデイトです。

だからこそその先にあるのは、真の意味で夫婦が子供に寄り添い、共に育て、愛を注ぐという「当たり前」に思えて実は難しい「家族」であってほしいと思います。

旧来的な「家族」を象徴する秀樹という人物が(またはそんな彼の祖父が)「ぼぎわん」によって命を奪われ、無精子症で子供を設けることは叶わないながら、「父としての愛」に真に目覚めた野崎が「ぼぎわん」を倒すことができたところに本作の答えがあると私は考えています。

今を生きる我々は、過去に戻るのでなく、過去に囚われるのでもなく、まだ見ぬ未来を志向していかなければなりません。

我々1人1人が来たる「ぼぎわん」と向き合わねばならぬのだと、そう告げられているような気がしました。

スポンサードリンク

ラストの寝言をどう読み解く?

本作『ぼぎわんが、来る』のラストは何とも印象的です。

「・・・さお・・・い、さ、むあ・・・んん・・・ち、が・・・り」

寝言だ。

(中略)

真琴の方に揺られ、知紗は幸福そうに眠っていた。

(角川ホラー文庫『ぼぎわんが、来る』より引用)

これをどういう風に解釈するかという点において、すごく意見が分かれると思うんですよ。

「真琴の方に揺られ、知紗は幸福そうに眠っていた。」という記述を参照すると、この作品はハッピーエンドであるという風に取れます。

しかし、冒頭にぼぎわんが幼少の秀樹の前に現れた時に言っていた「ちがつり」(トリックオアトリートが由来か?)という言葉を彼女が発している点にも注目する必要があります。

そう考えると本作のラストには以下の2つの解釈が生まれるように思います。

- ほぎわんは去り、知紗が幸せそうに眠っているハッピーエンド

- ほぎわんが依然として知紗の中に残っていることを示唆するバッドエンド

しかし当ブログ管理人の立場はどちらなの?と聞かれたら、「どちらでもない」と回答させていただきます。

私はこのどちらもが『ぼぎわんが、来る』のラストに含まれているものだと考えているからです。

実はこのラストの一節の少し前に興味深い記述があります。

琴子の言ったとおり、この件はまだ終わっていないのだ。

だったら、と俺は思う。

知紗と香奈が許す限り、俺と真琴は知紗に関わっていきたい。

(角川ホラー文庫『ぼぎわんが、来る』より引用)

実は「まだ終わっていない。」とこの作品は明言しているんです。

だからこそ「ぼぎわん」はまだ世界から消えてなどいません。

まだまだ世界には「愛」を注がれず、虐待や育児放棄といった憂き目にあう子どもたちがたくさんいます。

そしてそういう子どもがいる限り、そんな彼らの集合理念とも言える「ぼぎわん」という存在は消えることはないでしょう。

おそらく知紗の中には、まだ「ぼぎわん」の思念の断片が残っているのだと思います。

しかし、だからと言ってこの作品はバッドエンドではないと思っています。

「ぼぎわん」を倒す方法は霊媒師の術や結界ではありません。

本当に「ぼぎわん」を倒すために必要なのは「親が子に注ぐ愛情」なのではないでしょうか。

ゆっくり月日をかけて少しずつ子供の心の隙間を「愛情」で満たしてあげることこそが真の打倒に繋がるのだということを本作のラストは示しているように感じられます。

だからこそ「まだ終わっていない」のですし、本当の「戦い」はこれからなのかもしれません。

よって、この小説のラストをハッピーエンドかバッドエンドかという二元論的な帰結に至らしめることは私にはできません。

ただ、フィクションとして1つの希望を示した。私はそう受け取りました。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『来る』の原作である『ぼぎわんが、来る』について書いてきました。

これがデビュー作でありながら文体や構成の面でホラー小説かとしてすでに洗練されている澤村伊智さんの才能にはただただ驚かされるばかりでした。

また、この意欲的な作品の映画版を監督するのが中島哲也さんだというのも個人的には興味深いです。

オカルトチックな描写には非常に長けていますし、比較的「明るい場所」で繰り広げられるホラーエンターテインメントなので、中島監督の手腕が生きやすい題材だと思います。

ただ、映画版は予告編を見ている限りでもかなり原作から改変されていることが予見されます。

ですので映画版を見て、小説を読んでも良いですし、逆に小説をもう読んだという方でも映画版をご覧になって見ると良いんじゃないでしょうか。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。