今までにたくさんの「ヒーロー映画」を見てきたが、その中でも涙をこらえられなかったシーンがある。

それは、ヒーローが市民を救うシーンではない。市民がヒーローを救うシーンだった。

映画のタイトルは『アメイジングスパイダーマン』だ。

同作のクライマックス、スパイダーマン(ピーター・パーカー)は、グウェン(本作のメインヴィラン)が待つ、オズコープ社に向かい、彼の計画を止めなければならない状況へと追い込まれる。

タイムリミットは迫っている。しかし、スパイダーマンは脚を負傷している。まさに絶体絶命。

そんな状況で、オズコープ社への「道」を切り開いたのは、彼がこれまで幾度となく命を救ってきた市民の思いと行動だった。

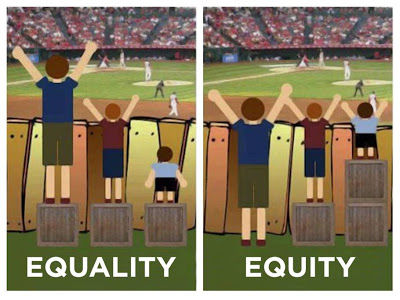

ヒーローは市民を救う。そんなヒーローの行動に感謝し、今度は救われた側の市民が救う側へ回る。

この瞬間を見たとき、これこそがヒーローの在り方のひとつの完成形ではないかとすら思ったものだ。

救う、救われる。支える、支えられる。その双方向性にこそ、ヒーローをヒーローたらしめる何かがあるのではないかと強く、確かに感じた。

アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』をみたときに私が感じたものは、これに近いものだったように思う。同作は「ヒーロー映画」なのである。

『ぼっち・ざ・ろっく!』感想と考察(ネタバレあり)

無自覚なヒーローが到達する確かな自覚

©はまじあき/芳文社・アニプレックス

『ぼっち・ざ・ろっく!』の主人公である後藤ひとり(以下、ひとり)は、テレビで見たバンドマンの「バンドは陰キャでも輝ける」という発言に光明を見出し、ギターを始める。

彼女には、当初何か主体的な目標が明確にあったわけではなかった。ギターが自分を変えてくれるのではないか。バンドを組めば自分は変われるのではないか。

自分を諦め、自分以外の何かに思いを託す。ヒーローの登場を待ちわびるような、受身的な救済願望を彼女は抱いているように見えた。

それは、第1話でギターを持って学校に行けば、誰かに話しかけてもらえる、あるいはバンドの勧誘を受けられるのではないかという発想に如実に表れている。

しかし、この行動が、結束バンドからの突然の勧誘へとつながり、物語が大きく動き出す。

第1話のクライマックスで、ステージに上がるかどうかで悩んだひとりが「こんな奇跡、多分一生起こらない。絶対無駄にしちゃだめだ。」というセリフには涙が止まらない。

きっと、誰しもが人生で何度か経験したことのある感情であり、同時にそれは「あのとき決断できていれば…」という後悔と共に思い出されることが多いのではないだろうか。私もそうだ。

だから、そんなチャンスを震えながら掴み取った彼女の姿は少し眩しくすら見えた。

このシーンに至るまで、自分を重ねて共感的に見ていたひとりというキャラクターが突然、自分にはできなかった、できないであろう決断をして前に進むのだ。

彼女に向けられる視聴者からの眼差しが変わる。同情や共感ではない。仄かな敬意と憧れへ。

しかし、『ぼっち・ざ・ろっく!』が面白いのは、こうした視聴者からの眼差しの変化、物語の中で徐々に描かれる周囲のキャラクターからの眼差しの変化を、ひとりに自覚させないところにある。

第1話のシチュエーションだって、ピンチだったのは、結束バンドの虹夏やリョウの方であり、2人から見れば、急場を救ってくれたひとりは紛れもないヒーローなのだ。

ただ、本作は徹底して物語をひとりの視点で展開していく。故にそんなシチュエーションであっても、翻って彼女が救われた側として描かれるし、彼女自身もそう自覚している。

第3話で喜多を結束バンドに連れ戻す貢献をしても、第5話のオーディションでバンドの空気をガラリと変える演奏をしても第6話で酔いつぶれたきくりを助けても。

彼女は自分が誰かを救っていることに無自覚であり、常に自分は誰かに救われている側なのだと認識している。

それは演奏中に他のメンバーが向ける視線に、ひとり自身は気づいていないという形で表象されているとも言える。

そんな物語の構造が、眼差しのベクトルが一転するのが、ファンの間でも「神回」と高く評価されている第8話だったのだ。

虹夏の言葉で、ひとりは自分が「救われた側」であったと同時に、たくさんの人を「救う側」に立っていたことを自覚する。

「ギターヒーロー」というちょっぴりダサいニックネームに血が通い、ひとりは「ヒーロー」としての自覚を持つ。

第1話の時点で、彼女の願いは、ギターやバンドといった自分の外にある何かに自分を輝かせてもらうことだった。

しかし、あの頃の彼女はもういない。「ヒーロー」の自覚を持ったひとりは、自分がバンドを輝かせるのだという願いを口にする。それは、受身的ではなく、どこまでも主体的だ。

救われるヒーロー、支えられるヒーロー

©はまじあき/芳文社・アニプレックス

とは言っても、人間というものは、一朝一夕に変わるものではないし、第8話の自覚と覚悟を経ても、ひとりは相変わらずの様子で描かれる。

しかし、第1話の頃と比較すると、変化があることは見て取れる。

それは、彼女にとっての「自分」の範囲が少しだけ拡大していることだろう。

例えば、第1話のライブシーンで、ひとりは段ボール箱を被ってライブに出演するというぶっ飛んだ行動を取ったわけだが、その際の彼女の言葉を覚えているだろうか。

「わたし、今日最高に輝いてない。むしろ人生でいちばんみじめかも…。」

自分が段ボールで箱を被って出演することにより、結束バンドの他のメンバーたちに迷惑をかけてしまう、恥ずかしい思いをさせてしまうといった思いよりも「自分=わたし」が先んじているのが何とも特徴的である。

つまり、この頃のひとりにとっての「自分」の範囲というのは、どこまでも「わたし」なのであって、そこに虹夏やリョウ、結束バンドのメンバーは含まれていないのだ。

一方で、第10話で文化祭ライブに出演するかどうかに悩むひとりは、自分が同じ学校の生徒たちの前に立つのが怖いという思いが大前提としてはありつつも、結束バンドの他のメンバーたちの文化祭ライブに出てみたいという思いを汲み取ろうとしていた。

ここにひとりにとっての「自分」の範囲が少しずつ拡大し、結束バンドのメンバーが「自分」の一部になっていく様が見て取れるわけだ。

そして、それがもっとも表れていたのは、言うまでもなく文化祭ライブで1弦が切れるというトラブルに直面したシーンだろう。

物語序盤のひとりなら、ここで真っ先に自分が恥をかくことを懸念していたと思う。しかし、彼女は真っ先に自分が結束バンドのライブを台無しにしてしまうこと、みんなの努力を無駄にしてしまうことを案じている。

自分が守りたいもの、支えたいものを守れないこと、支えられないこと、それどころか自分が原因となって壊してしまうかもしれないこと。

「ヒーロー」としての自覚と決断が、ひとりを変えた。しかし、その変化はひとりにとっての「自分」を拡大し、同時に誰かを背負って立つ責任を課したとも言える。

そんな第8話の反転にも見える、この絶体絶命の状況で、ひとりを救ったものは何だったか。

それは、紛れもなく「ひとりがこれまでに救ってきたもの」たちだった。

第3話でひとりが喜多に声をかけていなかった、引き留めていなかったら、彼女にギターを教えてこなかったら。

第6話で境内で酔いつぶれていたきくりを見捨てていたら、一緒に路上ライブをやらなかったら。

そうした選択の積み重ねの先にあったのが、喜多のアドリブであり、ステージに転がるワンカップの空き瓶だったのだ。

©はまじあき/芳文社・アニプレックス

また、『ぼっち・ざ・ろっく!』の最終話は、第8話へのアンサーになっている。

初ライブで満足のいくパフォーマンスができず、壊れてしまいそうな結束バンドという居場所をつなぎとめたのは、他でもなくひとりのギターだった。

そして、今度はひとりが壊してしまいそうになる結束バンドという居場所を他のメンバーたちの演奏が守り、つなぎとめる。

ひとりは無自覚に誰かを救ってきた、支えてきた。そうして救ってきたものたちが、支えてきたものたちが、巡り巡って自分を救ってくれる、支えてくれる。

この瞬間、後藤ひとりは紛れもない「ヒーロー」になった。

「ヒーロー」は孤独じゃない。

「ヒーロー」はぼっちじゃない。

ギターと居場所と広がる世界

©はまじあき/芳文社・アニプレックス

『ぼっち・ざ・ろっく!』が最終話の最後に選んだのは、ひとりが新しいギターを購入するエピソードだった。

『けいおん!』の第12話のようにライブを最後にした方が盛り上がったのではないかという見方もできるだろうが、個人的にはこのチョイスに痺れた。

ひとりは、これまで父親から譲り受けたギターを使っていた。この「借り物のギター」という設定が重要だったと言える。

『スターウォーズ』シリーズで、オリジナルトリロジーの主人公であるルーク・スカイウォーカーは父親であるアナキン・スカイウォーカーの青い刀身のライトセーバーを使っている。

このときのルークはまだ自立しておらず、師に教えられるがままに自分の父を奪った悪としてのダース=ベイダーを打倒するという目的のために戦っていた。

しかし、それが虚構だと分かり、戦う目的を見失ったルークは、ダース=ベイダーに腕を切られ、同時にアナキン・スカイウォーカーのライトセーバーを失う。

そんな彼が信念を持ち、再び立ち上がるときに持っているのは、刀身が緑色の自作のライトセーバーなのである。

道具ひとつの変化だが、ここにルークという主人公が、自らの意志で自らの運命に立ち向かっていく覚悟が表れているようにも解釈できる。あるいは父とは違う物語を歩むということを暗示しているようにも思える。

話が逸れてしまったが、『ぼっち・ざ・ろっく!』において、ひとりが自分のギターを買うという行為にも同様に重要な意味があると読み取れる。

1つは物語の冒頭の頃に見て取れた、受身的な願望からの脱却だろう。

誰かに与えられるのを待つのではなく、自分で選んで掴み取っていく。借り物のギターから自分で選んだギターに変わるという描写とそうした彼女の心境の変化は自然にリンクしている。

もう1つは、ギターが彼女にとっての居場所のメタファーになっていることだ。

父からの借り物のギターというのは、自宅、家族、自室の押し入れ、あとはそのギターがアイコンの1つになっていたギターヒーローのチャンネルといったこれまでのひとりの居場所たちの表象だったのではないだろうか。

一方で、新しいギターは、ひとりが結束バンドのギタリストとして活動していくために、自分の意志で選んで、購入したものだ。

つまり、彼女にできた新しい居場所の表象なのである。それは、与えられたものでも、逃げ出した先にあるものでもない。

では、新しい居場所の獲得がかつての居場所の否定になるのかというと、決してそうではないだろう。

それは、第12話の終盤に、部屋に2つのギターを並べ、ひとりが父からの借り物のギターに「君のことも忘れてないよ」と土下座をする一幕からも明らかだ。

家族も、自室の押し入れも、学校の図書室、屋上、階段下も。

そこはいつしか彼女の日常の在り処ではなくなってしまうのかもしれない。

それでも、きっとそこは彼女にとっての居場所であり続ける。

「ぼっち」からの脱却というのは、自分が安心して身を置ける居場所をいくつか持つことなのではないかと思う。

少しずつ居場所が増えていく。世界が広がっていく。日常が変わっていく。

彼女の部屋に置かれた2つのギターは、そんな予感と期待を抱かせてくれる。

そんな予感と期待は、『ぼっち・ざ・ろっく!』という作品が、あるいは後藤ひとりの物語が、まだ終わりではなく、少しインターミッションに入るだけに過ぎないと私たちに思わせてくれるものだ。