突然ですが、みなさんはSNSが普及した現代において、最も力を持つ「行為」は何だと思いますか?

先日、Twitterを見ていると、電車の優先席で寝転がっている1人の男性のマナー違反を指摘するツイートが実際の写真付きで流れてきました。

当然、該当のツイートに対するリプライや引用RTは、名前も知らないその男性に対するネガティブな声で溢れかえりますよね。

自分の知らないところで、自分のマナー違反あるいは自分の顔がSNS上で爆発的に拡散され、不特定多数の人間に断罪される。現代の私刑の1つの形なのかもしれません。

こうした事象はSNS上で、頻繁に確認されるわけですが、少し考えてみたいのは、電車の優先席で寝転がっているマナー違反の人間はここ数年、その数が急増した生き物なのでしょうか?

10年前に、あるいはもっと前にそんな生き物の存在が頻繁に確認されるなんてことはなかったと思います。

では、なぜ近年、その存在が頻繁に確認されるようになったのか。

それは、私たちがスマートフォンに付随する形で簡単に利用できるカメラを手に入れたこと、そして撮影した画像や映像の受け皿となるSNSを手に入れたことに起因します。

これまでは、そうしたマナー違反を見ても、せいぜい見た人が近所の人との世間話の中で、話のタネにしてそこで終わりくらいのものだったことでしょう。

SNS上で画像や映像と共に拡散することが、世間話と決定的に違うのは、視覚的な情報を伴うことで、たくさんの「目撃者」を作り出すことなのです。

だからこそ、SNSが普及した現代において、最も力を持つ「行為」は何か?と問われたならば、私はこう答えます。

それは「見る」という行為だと。

先日、某餃子チェーンの衛生管理の問題がSNSを中心に爆発的な広がりを見せ、最終的には該当フランチャイズの運営店舗が閉店する事態にまで至りました。

これも現代の「見る」ことの力を推し測ることのできる良い例でしょう。

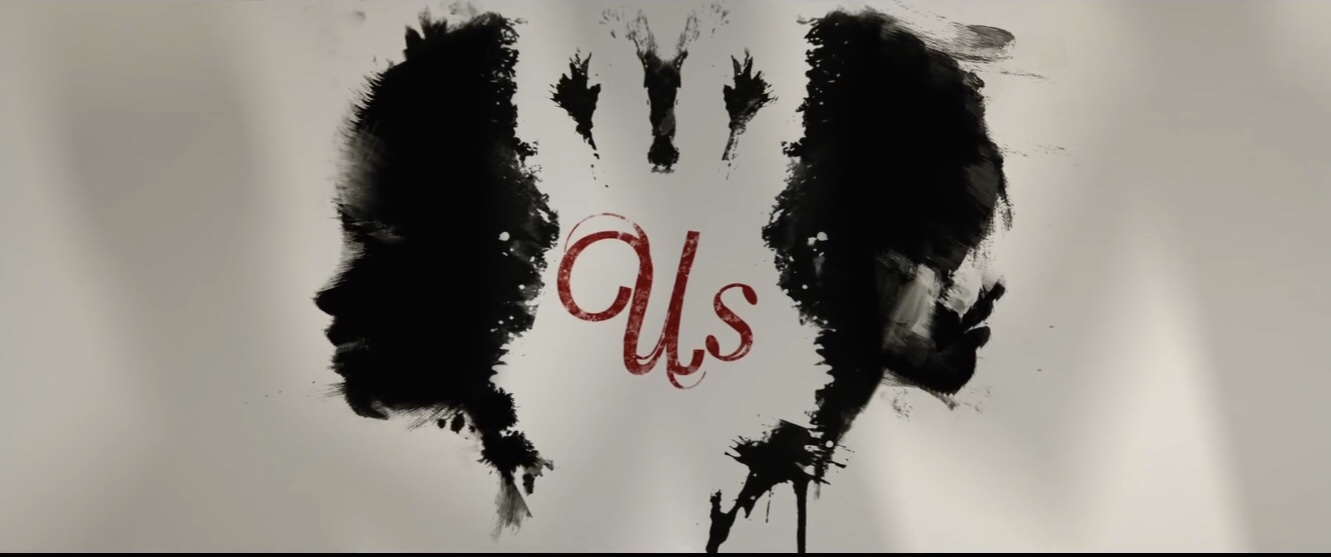

前段が長くなりましたが、今回お話する『NOPE』という映画は、まさしくそんな現代の「見る」行為の力を描いた寓話と言えます。

今回は、そんな『NOPE』が寓話的に描こうとしたものは何だったのか?を自分なりに紐解いていきたいと思います。

記事の内容の都合上、作品のネタバレになるような内容を含みますので、未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『NOPE ノープ』解説・考察(ネタバレあり)

「見る」を司る力関係の変容について

©2021 UNIVERSAL STUDIOS

ナチスドイツのような全体主義国家、あるいはソ連のような共産主義国家では、政府の持つ権力が絶対的であり、国民は政府による監視、検閲、弾圧によってその支配下に置かれます。

1949年に刊行されたイギリスの作家ジョージ・オーウェルによるディストピアSF小説『1984年』はそんな全体主義(ファシズム)や共産主義に疑念を呈して書かれたものです。

同作の劇中には「Big Brother is watching.」という有名なフレーズが書かれたポスターが登場し、そこにはビッグブラザーと呼ばれる社会の管理者のイラストが描かれています。

「ビッグブラザーは見ているぞ」というポスターが町中に貼られ、それにより市民は自分たちが管理され、支配されていると実感する構造になっているわけですが、これはまさしく「見る」という行為に強い力があることを示していると言えます。

イギリスの功利主義哲学者、法学者であるジェレミー・ベンサムが考案した刑務所の監視施設の方式にパノプティコンと呼ばれるものがあるのをご存じでしょうか。

建物の中心に監視塔があり、その中心に向けて囚人の独房が放射状に仕切られて配列されている。独房には監視塔に面した窓と、建物の外に向かった窓があるだけで、各独房は仕切りで隔離されている。囚人の姿は塔からの光線を受けてつねに見えるようになっており、塔の監視所にいる看守から監視されている。囚人はほかの囚人と接触することはできない。囚人は看守からつねに監視されていることを意識しているが、看守のようすは知ることができない。

(日本大百科全書(ニッポニカ)より引用)

この仕組みが非常に面白い点は、囚人から看守の姿が見えている必要がないということなのだと思います。

監視塔のガラスは囚人から側だと向こう側が透けて見えないようになっているため、囚人はそこに看守がいるかどうかは判別できません。

しかし、囚人たちは中心部にある塔から独房に向けられる光とそこに看守がいるかもしれないという意識によって、自分たちが「見ら」れていると無意識に感じ取ってしまい、その心理的作用によって監視が成立するのです。

このように、監視者の存在を超越して、「見る」という概念そのものが力を持ち始める構造は、ミシェル・フーコーが『監獄の誕生-監視と処罰』で指摘したように、近代社会の権力構造の象徴とも考えられています。

そして、アメリカで2001年に起きた同時多発テロ事件は、こうした管理社会の傾向に拍車をかけ、「自由」が「管理」を希求する時代がやってきました。

私たちの「見る」の外側に膨らんでいく脅威に対して、「見る」という行為を通じての管理と支配を望んだわけです。

このように体制側による「見る」行為を媒介とする支配というものは長らく続いているわけですが、近年は体制側に握られていた「見る」行為とそれに伴う力の一部が私たち市民の側にも委ねられるようになってきました。

それは、先ほども指摘した手軽なカメラデバイスと撮影した画像や映像を手軽に拡散できるSNSの発達によってもたらされたと言えるでしょう。

つまり、これまでは一方的に「見る」ことを許され、その力を行使することを正当化されてきた側が今度は「見られる」側になったということです。

そして、『NOPE ノープ』はまさしくこの構造を暗喩的に落とし込んだSF作品なのです。

UAPとOJ、アメリカと黒人

©2021 UNIVERSAL STUDIOS

『NOPE ノープ』における対立構造の軸は、主人公のOJたちと彼らの暮らす牧場を監視するかのように滞在するUAPによるものとなっています。

彼らの存在は、先ほど指摘したパノプティコンにおける監視塔と看守に似ていますよね。雲が監視塔に、UAPは看守に重なります。

UAPが雲にいるのかどうかに関わらず、山の向こう側に動かずに留まっている雲があるだけで、周辺に暮らしている人たちは何だか自分が「見られ」ているような気になるわけです。

しかし、そこに暮らしている人たちが一たびその姿を見ようと、空を見上げると、UAPは姿を現して、自分の姿を「見よう」と試みる人間を吸収し、その命を奪ってしまいます。

自分たちが「見る」ことは叶わないのに、自分たちはひたすらに「見られ」続けなければならないという理不尽がこの関係性には透けて見えます。

それならば、UAPが私たちを監視していると政府や警察といった然るべき組織に報告すればいいと思うかもしれませんが、UAPがいるなんて報告を誰が信じるでしょうか。

私たち人間は視覚に多くの情報を依存している生き物であるため、自分が目にしたことがないものを信じない傾向が強いですよね。つまり、UAPの存在を信じてもらうためには、「目撃者」を増やすしかありません。

だからこそ、OJたちの戦う最大の武器は「撮る」ことになるわけです。

「撮る」を通じて、これまで許されてこなかった最大の力である「見る」を行使すること。それこそが彼らの監視者を打破する「弾丸」なのです。

こうした本作の「見る」「見られる」、そして「撮る」の構造を紐解いたときに、浮かび上がってくるのは1つの事件です。

それは、ジョージ・フロイドさんが警官の不適切な拘束行動によって、その命を奪われてしまった事件です。

この事件が明るみに出したのは、アメリカに生きる黒人をはじめとする有色人種が白人に比べて、不当な監視を受け、高い割合で実力行使を受けてきたという事実でした。

2022年に入ってからもこんなニュースがありました。

ミネソタ州人権局は4月27日、ミネアポリス市警察が人種差別的な取り締まりを習慣的に実施し、公民権法に違反したとして批判する報告書を発表した。この報告書は2年間の調査の結果として出されたもので、警察が有色人種に対し、白人よりもはるかに高い割合で停止命令、捜索、逮捕、武力行使をしていること、犯罪の疑いのない黒人個人、組織、政治家を、ソーシャルメディアを使って密かに監視していることを指摘した。

(MIT Technology Reviewより引用)

警察から極めて不当な監視を受けながら生活をし、一たび警察を視界に入れようものなら不当に職務質問をされたり、実力行使を受けたりする。

そんなことがまかり通っていたにも関わらず、これまで世に出ることがなかったのは、その「目撃者」を欠いていたからに他ならないでしょう。

そして、この状況に風穴を開けるきっかけとなったジョージ・フロイドさんの事件では、一般市民が撮影した映像がSNS上で拡散されたことで、アメリカのみならず世界中の人々を「目撃者」に変えました。

これにより「見る」という力を一手に掌握し、その権力を行使し続けてきた警察の存在が明るみに出たわけです。

ジョージ・フロイドさんの事件は「撮る」ことを介して、一般市民が潜在的に有する「見る」力を最大限に引き出したエポックメーキングな出来事だったと言えます。

『NOPE ノープ』のUAPとOJたちの関係性は、まさしくこの出来事を下敷きにして作られているのだと思われます。

警察側の暴力や差別といったものを、人々の多くが信じないあるいは空想の産物であると考えているUAP(UFO)に投影したのが、ジョーダン・ピール監督らしい皮肉ですよね。

「撮る」という行為から映画についての映画へ

『NOPE ノープ』の面白さは、こうした社会風刺の側面があるだけに留まりません。

「見る」そして「撮る」というコンテクストを介して、ジョーダン・ピール監督は、本作を映画についての映画に仕立てているのです。

『NOPE ノープ』を「映画」という側面から紐解くのであれば、大きく分けて2つのポイントから見ていく必要があると思います。

ハリウッド映画の遺産への視線

©2021 UNIVERSAL STUDIOS

まず1つ目は、本作がアナログな手法におけるかつての映画製作とVFXが主流になった近年の映画製作の在り方を対比的に描いているという点です。

今作の序盤に主人公のOJが自身の牧場で調教している馬を連れて、CMの撮影現場に参加する場面がありました。

しかし、スタッフが馬に対して敬意のない扱いをしてしまった結果、馬が暴れてしまい、最終的にOJの馬は撮影で用いないという決断が下されます。

この一連のやり取りが終わった後に、撮影現場にVFXで馬を後から合成するための舞台装置が搬入されている一幕を見て取ることができました。

何気ないワンシーンですが、これは非常に象徴的で、映画製作の手法の大きな転換の並みを否応なく感じさせるものです。

また、本作におけるOJや彼の周囲にいる人間たちの設定の数々は、映画という視点で見ると、非常に面白いものばかりです。

例えば、OJあるいは彼の父の経営している牧場は、西部劇がアメリカ映画の一大ジャンルであったが故に繁栄したビジネスモデルと言えます。

そのため、西部劇というジャンルが衰退し、生身の動物が次々にVFXによってCG処理されていく時代に生き残ることは難しいでしょう。

また、OJの家の近くで「ジュピターズ・クレーム」などと言う西部劇をモチーフにしたテーマパークを経営しているリッキーにも似たような側面があります。

©2021 UNIVERSAL STUDIOS

彼は子役時代に出演したシットコムで、突然チンパンジーが暴れ出し、出演者やスタッフに暴行を働くという凄惨な事件を経験し、その影響で心的外傷を負っています。

トラウマのためにハリウッドに残れなくなった彼はそれでも自分が主役やスターになることを諦めきれず、過去の名声と遺産でかろうじて食いつないでいるわけです。

他にも、本作でUAPの撮影を担当するカメラマンのアントレス・ホルストは、アナログな手法に強いこだわりを持つクリエイターとして描かれています。

©2021 UNIVERSAL STUDIOS

冒頭のCMの撮影現場でも、ほとんどがグリーンバックで制作される状況で、馬だけは実物にこだわろうとしていたのは彼の意向でした。

また、自宅での彼は自身がアナログカメラで撮影した写真や映像を編集しており、そうした姿からも彼が時代から取り残され、映画の世界から追われ、安いCMを撮る仕事で食いつなぐしかないのだと推察できます。

このように『NOPE ノープ』には、近年のVFXの興隆に伴い時代にそぐわなくなっているもの、あるいは衰退していっているものが多く映し出されているのです。

そして同時に、『NOPE ノープ』はそんなハリウッドの残骸の中で、ハリウッドの遺産にすがりつきながら生きる者たちが立ち上がる物語でもあるわけです。

メイキング映像を見ていただけると分かるのですが、本作は徹底した実物主義、ロケーション撮影にこだわっています。もちろん1点、UAPを除いてですが。

また、劇中でUAPを撮影しようとするクルーたちも、アナログな手法にこだわっており、撮影監督を務めたアントレス・ホルストはアナログカメラを持ち出します。

実際の映画撮影と劇中の撮影の特性がリンクすることにより、UAPとOJたちの戦いにメタ的にVFXと実物撮影の対立軸のようなものが見えるようになっているのです。

では、『NOPE ノープ』は近年のVFX主軸の映像に支配された映画たちに警鐘を鳴らすための作品なのか?と言われると、そういうわけではないと思います。

今作が言おうとしているのは、新しい手法を信奉するあまり、過去の遺産を蔑ろにするようなことがあってはならないということではないでしょうか。

また、ジョーダン・ピール監督自身が仄めかしているように、本作はスティーブン・スピルバーグ監督の70年代・80年代の映画へのリスペクトに溢れています。

とりわけ『JAWS』や『未知との遭遇』との共通点は、鑑賞した多くの人が感じ取ったことでしょう。

なぜ、『JAWS』や『未知との遭遇』なのかと言えば、これらの作品が模型やロボットを用い、人間が工夫を凝らし、新しい技術を取り入れることで、実物を撮影することが難しいモチーフを映画に落とし込んだ好例だからではないでしょうか。

『JAWS』はサメのリアルさを表現するために、撮影用のロボットの試行錯誤が何度も何度も行われましたし、『未知との遭遇』はVFXという言葉が使われるようになるきっかけの1つとなった作品です。

ハリウッド映画の世界は、過去の遺産でこれからも食いつないでいくなんてことをしていたら、どんどんと衰退してしまうでしょう。

だからこそ、スティーブン・スピルバーグ監督やジョージ・ルーカス監督がかつてそうしたように、新しい技術を取り入れて、映画の新しい地平を開いていかなければなりません。

しかし、それが過去の遺産を踏みつけ、蔑ろにすることと同義であってはならないのです。

劇中で西部劇の象徴とも言える馬を、リッキーがUAPに食べさせてショーの見世物にしようとしていましたが、手痛いしっぺ返しに遭いましたよね。これが象徴的でした。

過去の上に、新しい技術が成り立っている。

ハリウッド映画の伝統的なジャンルである西部劇と、スティーブン・スピルバーグ監督らの台頭とVFX技術の発展により実現したブロックバスターと。

その融合を実現し、その両方へのラブレターになっているのが『NOPE ノープ』なのだと個人的には感じています。

本作の、OJたちが父親から受け継いだ西部劇の象徴たる馬という遺産を守るために、VFXマシマシで作られたUAPを撮影して金を得なければなければならないという状況そのものが、ジョーダン・ピール監督らしいブラック・ジョークですよね。

ハリウッド映画が隠してきたものへの視線

もう1つ本作を紐解く上で重要なのは、ハリウッド映画がこれまで何を隠してきたのか、何を搾取してきたのかという点ではないでしょうか。

『NOPE ノープ』の劇中に架空のシットコムが登場しますが、その撮影中にチンパンジーが暴れ、撮影が中止になってしまうという事件が起こりました。

しかし、そんなことが世に出回るはずもなく、不都合な事実はハリウッドの歴史から消し去られてしまいました。

また、物語の中盤に起きたUAPによって、野外劇場にいたたくさんの人々が一斉に吸収されて、失踪するなんて事件が起きても、テレビの報道では「鉄砲水で流された」なんて扱いなんですよね。

最近でも映画『Rust』の撮影中に起きた誤射により撮影監督のハリナ・ハッチンスが命を落とした事件は大きな話題になりました。

こんな事件が、実物撮影が大前提だったハリウッド映画の世界では日常茶飯事のように起きていて、それが世に出ることはなかったというのがある意味で真実なのかもしれません。

映画の歴史という観点で見るならば、劇中で扱われたエドワード・マイブリッジが連続写真で実現した「最初の映画」についても注目すべきポイントです。

「最初の映画」の被写体になったのは、黒人の調教師と彼の馬であるという事実。しかし、そんな事実はハリウッド映画の歴史からは不都合なものとして認識されません。

また、今作の設定で、OJたちが暮らしている牧場が、地図にも載っていないような場所であるという点も、彼らが歴史の疎外者であるという側面を際立たせます。

『テレビ、グローバル化とアイデンティティ』という著書で知られる作家のクリス・バーカー氏が次のように述べています。

西側のメディアでは、黒人は、正しく考えたり、正しく行動したり、未来を管理したりすることができない人々として紹介されている。そのため、彼らの人格は、他の人々、特に白人によって形作られる。白人から見た黒人は、社会にとって問題となる得体の知れない人々として映っている。

特に「得体のしれない人々」という表現が非常に興味深いですよね。

つまり、ハリウッド映画の歴史における黒人は、長らく「得体の知れない存在」だったわけで、これは言わば『NOPE ノープ』に登場した動物たちや下手をすればUPAと同じ立ち位置だったわけです。

本作の冒頭の撮影現場で、OJが連れてきた馬は敬意のない扱いを受け、白人の女優に攻撃的な振る舞いをしてしまい、現場から排除されてしまいました。

「正しく考えたり、正しく行動したり、未来を管理したりすることができない人々」としてメディアに扱われていた黒人が、ハリウッド映画の世界で、今作の馬のような扱いを受けていたことは容易に想像がつきます。

『NOPE ノープ』について、主人公を演じたダニエル・カルーヤはインタビューの中で、監督のジョーダン・ピールについてこう述べました。

彼の映画に出てくるような人たちは、普通に存在するんです。ただ、これまで映画の主人公にさせてもらえなかっただけ。そういう人が主人公の話があってもいいはずだったんです。彼はそういう視点でキャラクターを書く。マーティン・スコセッシがイタリア系アメリカ人の話を書くのと同じです。ジョーダンは、彼が知っている、彼のテイストに合う世界を描いているにすぎません。

(https://news.yahoo.co.jp/articles/0ae1ec1688b252b19dc66b390f1a6e0c440566d3)

本来はもっとフィーチャーされるべきだった、描かれるべきだった黒人という存在が、部外者として扱われ、ステレオタイプ的な役に押し込められ、搾取されてきた世界。

それが変わりつつある今、ダニエル・カルーヤは黒人の視点で黒人が描かれる映画は何も珍しいことではなく、当たり前なのだと語っているわけです。

『NOPE ノープ』の最後には、エドワード・マイブリッジが撮影した連続写真の構図がOJによって再現され、さらに「最初にUAPをフィルムに収めたのは黒人だ」という動かぬ真実が誕生します。

ハリウッド映画界がこれまでに残してきた遺産や功績は素晴らしいものではありますが、全てがそうかと言われると、決してそうではありません。

輝かしい世界の陰には、隠されたもの、排除されたもの、目を背けられたもの、あるいは搾取されたものが溢れています。

それらをきちんと「見る」こと。そして「撮る」こと。

『NOPE ノープ』において、ジョーダン・ピール監督が「見る」ことの意義を説いた背景には、そうしたハリウッド映画の歴史の中で零れ落ちてきたものたちを掬い取り、その存在を観客に突きつけるという意図もあったのかもしれませんね。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『NOPE ノープ』についてお話してきました。

何となくいつものノリで作品の内容の分析が中心になってしまったのですが、本作は大前提として映像と音響が素晴らしい作品でもあります。

『インターステラー』や『TENET』などのクリストファーノーラン監督作品で、撮影の重要な役割を担ってきたホイテ・バン・ホイテマがIMAXカメラを用いて撮影した本作は、横の動きに加えて、スクリーンの上下の幅を活かした映像となっているのです。

そのため、可能であればIMAXでの鑑賞がおすすめです。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。