ついに『エヴァンゲリオン』新劇場版シリーズの完結編にあたる『シンエヴァンゲリオン』が劇場公開となった。

最初に言っておきたいのは、私自身は『交響詩篇エウレカセブン』や『天元突破グレンラガン』の方にむしろ強い思い入れがあり、『新世紀エヴァンゲリオン』に入れ込んできた人間ではない。

ただ、やはりここまで続いてきたコンテンツを紛いなりにも追いかけてきた人間として、すごく思うところの多い映画であったし、1本の映画の枠にはとても収まりきらないようなとてつもない作品であると断言できる。

この作品がなぜすごいのか?を自分なりに考えていたが、1度見ただけで結論が出せるものではないと思い至った。

ただ、それでも自分の中で語りたいことは決まっていると、そう思っている。

今回はお話するのは、いわゆる1つ1つの設定や細かな描写を取り上げて、物語の中盤以降の専門用語が飛び交う謎めいた展開を紐解いていくような考察ではない。

『シンエヴァンゲリオン』が物語においても、そしてメタ的に私たちの中にある「エヴァンゲリオン」そのものをも「書き換え」ようとしたという作品性の部分を語りたいのだ。

今作の英語表記のタイトルを見てみると、『EVANGELION: 3.0+1.0』となっているのだが、その下に「THIRICE UPON A TIME」と書かれている。

(C)カラー

これは、公開前から指摘されていたが、ジェイムズ・P・ホーガンの『未来からのホットライン』というSF小説の原題に重なる。

『未来からのホットライン』は日本でも大人気のゲーム『シュタインズ・ゲート』の元ネタとしても知られる時間SFなのだが、今回『シンエヴァンゲリオン』について語るにあたって、その内容を引用しながら語っていこうと思う。

鑑賞直後のまだまだ試行のまとまらない状態で書き上げた文章ではあるが、ご一読いただけると嬉しい。

目次

『シンエヴァンゲリオン劇場版』解説・考察(ネタバレ注意)

これまでのエヴァンゲリオンと「書き換え」

テレビシリーズと旧劇場版

この壮大なシリーズのオリジナルは1995年から1996年にかけて放送されていたテレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』である。

人間がロボット的なマシンに乗って、次々に現れる使徒と呼ばれる敵と戦うという「王道」のアニメだったが、終盤にかけて転調していき、ラスト2話でいよいよ人類補完計画が実行に移されると、ひたすらにモノローグが続くような独特の世界観が映し出された。

アニメと実写の境界を揺るがすような、独特の展開はアニメの製作現場の問題から不本意に生み出された産物だとも言われるが、ある種の「現実に帰れ」という強烈なメッセージを内包したラストとして今も語り継がれている。

それから「旧劇場版」と呼ばれる『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』が1997年に公開され、不本意な形で作られたと言われていたテレビシリーズのラスト2話が文字通り「書き換え」られた。

もちろんテレビシリーズラスト2話と旧劇場版で起きているのは、同じ人類補完計画であり、その描写もよくよく見ていくと対応していることが分かってくる。

しかし、その幕切れの仕方はきわめて対照的であった。

テレビシリーズでは、シンジが仲間たちから「おめでとう」と祝福されるのに対し、旧劇場版ではアスカから「気持ち悪い」と言われて幕切れるのである。

©カラー

「僕はここにいてもいいんだ」と自分を肯定したシンジを待ち受けていた対照的な2つの言葉。

ただ、言葉としての表出が異なるだけでシンジのやっていることは変わらないのだと思う。

旧劇場版で有名なのが、シンジが病室で眠っているアスカを見ながら自慰行為に及ぶシーンであるが、この描写が仄めかしているように、テレビシリーズと旧劇場版におけるシンジの自己肯定や他者の受け入れは極めて「自慰」的に行われる。

つまり、自分の認識と視点を変化させることで、自分を取り巻く世界を独善的に「書き換え」ているに他ならない。

だからこそ、諸説あるが、テレビシリーズのラストで「おめでとう」と祝福されているシーンは、シンジがそう言われたいから、そう見えているだけの光景に思える。

対照的に、そうしたベールを取り払った旧劇場版は「気持ち悪い」というシンジの事故世界の外にいる他者のストレートな反応が帰ってくる。

つまり、テレビシリーズのラストと旧劇場版は、一見すると「書き換え」られていて、全くの別物にも見えるのだが、その本質は変わっていないのではないかということが伺える。

新劇場版:序・破・Q

そして、これまでのエヴァンゲリオンに新規要素を加えつつも、再編集する総集編として新劇場版が製作されることとなる。

『シンエヴァンゲリオン』のパンフレットの鶴巻和哉さんのインタビューの欄にも書かれているが、当初は「もう少し見やすい『エヴァ』を作りましょう」ということで、8割くらいを総集編として作っていく構想だったようだ。

ただ、新劇場版の世界はテレビシリーズとは違って海が赤く、「コア化」している。テレビシリーズを踏襲すると言いつつも、世界観が「書き換え」られているのだ。

しかし、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』で明確にその構想が崩れていくこととなるのは、皆さんも知っての通りだろう。

それを象徴するのが、レイの人間らしい感情への目覚めとマリの登場である。

シンジの聞いていたDATはチャプターが25までしか存在せず、そこまでを延々とループしていたのだが、ここでマリが出現したことによって、新たな「26」のチャプターへと突入していくのは、有名な話だ。

つまり、ここで明確に「これまでのエヴァンゲリオン」が新たなに「書き換え」られようとしていることが判明するのだ。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』では、アスカがテレビシリーズではトウジのロールだった3号機への搭乗と使徒による精神汚染を経験するなど、似て非なる物語が展開されていく。

そしてクライマックスでは、レイが第10の使徒に取り込まれるという事実に直面したシンジがその事実を「書き換え」ようと、再びエヴァンゲリオン初号機に乗り込み、それがきっかけでサードインパクトが始まる。

©カラー

渚カヲルの投げた槍によって、何とかサードインパクトをニアサードインパクトに留めることに成功した。

しかし、その後の「サードインパクト」が原因で今度は大地が赤く「コア化」し、旧人類が住むことのできない環境が広がってしまうのである。

続いて描かれた『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』は、最もエヴァファンに衝撃を与えた作品と言っても過言ではないのかもしれない。

テレビシリーズにも登場しない「14年後」の世界が描かれ、観客はその間宇宙を彷徨い、時間が止まっていたシンジの視点で「わけがわからないよ」な世界を追体験していくような物語になっている。

これまでのシンジは周囲の人から「必要とされてきた」人間であり、エヴァンゲリオンのパイロットとしての自分の存在意義をこの世界に見出しつつあった。

しかし、今作でのシンジは違う。彼はミサトやその他のWILLEのクルーたちから白い目で見られ、ニアサードインパクトを引き起こした罪を押しつけられ、酷い扱いを受ける。

そんな状況から救い出してくれると思ったアスカからは拒絶され、助けに来てくれたと思った綾波(仮称)は、前作までの綾波とは全くの別人であった。

この時、シンジは自分だけが取り残され、周囲の世界が「書き換え」られてしまったように感じていたのではないだろうか。

だからこそ、シンジはテレビシリーズのラストや旧劇場版と同様に、自慰的で独善的な願望の下に、ロンギヌスとカシウスの槍で世界を「書き換え」ようとする。

いわゆる「槍(やり)でやり直す」というやつだ。

しかし、サブタイトルが暗示していたように結果は「YOU CAN (NOT) REDO.」だった。

©カラー

このラストは、シチュエーションこそ違うものの、シンジがテレビシリーズのラストや旧劇場版のその先の次元に進むことを求めるような、そんな展開だったように思う。

自分が受け入れられるように世界を「書き換え」るのは、違うのだ。

そう確かに突きつけられたラストだったように思う。

そして、いよいよ物語は『シンエヴァンゲリオン』へと突入していくこととなる。

『未来からのホットライン』における「書き換え」の在り様

さて、『シンエヴァンゲリオン』の本題に入っていく前に、冒頭にも挙げたジェイムズ・P・ホーガンの小説『未来からのホットライン』について解説しておきたい。

この作品は、スコットランドの寒村の古城で暮らすノーベル賞物理学者チャールズが「60秒過去の自分へ、6文字までのメッセージを送るプログラム」を開発するところから始まる。

そこにマードックとリーという男が加わり、プログラムの検証を進めていくのだが、その中で実に興味深い事実が明らかになって来る。

彼らが実験したのは、「メッセージを受け取ってから60秒後にメッセージを発信しなかったらどうなるのか?」というものだった。

しかし、何も起こらなかった。今自分の手元にあるメッセージは一体どこの誰から送られてきたものなのだろうか?という疑問が浮かび上がる。

さらに彼らは、60秒後の未来から突然「グラスが割れた。気をつけろ。」というメッセージが送られてくる。

テーブルには、グラスが置かれており、確かにそれは今にもデスクから落ちてしまいそうな一に置かれていた。

マードックはそのグラスを安定した位置に置き直すのだが、ここで疑問がまた生まれることとなる。

自分たちがグラスを割れないような選択をしてしまうと、グラスが割れた世界は一体どうなるのか?

そこで、マードックとリーは「直列宇宙」と「並列宇宙」の考え方から、この現象を紐解けないと思案する。

「直列宇宙」について同小説で書かれている内容を引用する。

このモデルは、いわば無数のボートが一列に並んで川くだりをしているようなものだ。川が時間線であって、ボートのひとつひとつがその川ぞいに無限につらなっている宇宙に当たる。各ボートそれぞれに固有の現在の状況というものがあり、その状況は常時変化しながら過去の記憶を生みだしていく。だがその記憶が、川の上流すなわち過去に位置する他のボートがいま経験しているのと同じとはかぎらないし、もしかすると似ても似つかないものであるかもしれない。

(『未来からのホットライン』より引用)

しかし、「直列宇宙」でこの現象については説明がつかないことが判明していく。

時間線に固定されたある瞬間を、川岸ぞいの目じるしに譬えてみよう。例えば、特定の木が、ある特定の日の正午に当たるとする。すると、各ボート宇宙は、つぎつぎにそこを通り過ぎるさいに、それら自身の正午を経験することになる。あるボートがその木のそばを通り過ぎるとき、何か偶然の出来事が、そのボート宇宙の〝現在〟で起こるとする――例えば、そばの水面で魚が跳ねるというような……あるいは、そのボートの上で誰かがコンピュータのタッチボードで一連の文字を打っているといったことでもいい。そこにチャールズのマシンがあれば、そのボートの男は、十分間過去にいるボートへ、正午の木のところで魚が跳ねたことを知らせてやることができる。しかし、一般的にみて、うしろのボートのまわりにあるのは別の水で、別のことが起こっているわけだから、木のところで同じ現象が見えるとはかぎらない。だから、直列宇宙モデルの場合、別のボートの乗員は同じ時点で別の経験をすることになる。

(『未来からのホットライン』より引用)

つまり、「直列宇宙」モデルにおいては、後続するボートの乗員にメッセージを送って、彼らの状況を変えることはできるかもしれないが、それによって自分の周囲が影響を受けることがなく、つまるところ「過去を変えることができない」という状況に直面するわけだ。

よって、「直列宇宙」的なモデルは否定される。

そして、多くのSFなどで扱われている「並行宇宙」のモデルについても同様に作中で否定される。

詳細な説明は省くが、「並行宇宙」だとあらゆる世界線に同時にメッセージが送られることとなり、それらが、コピーが出てくる一瞬に収束するという構造が生まれてしまい、解読機が作動しないと指摘されていた。

では、この『未来からのホットライン』における現象をどう説明するのか。

そのキーワードは「再構成」であった。

つまり、自分の選択や決断によって変化が生じると、この宇宙の全事象が再構成によって生じる新しい時間線にそった新しい宇宙に適応するために、その形を変えていくのだという論を展開したのだ。

最初の例で言うと、「グラスが割れた」時間線にいたマードックは、60秒過去にメッセージを送った。そして、過去のマードックがグラスを割れないようにするという選択をしたことで、宇宙が書き換えられていく。

それにより、グラスが割れなかった時間線が生じ、新しい宇宙が生まれ、それに適応するために全ての事象が「書き換え」られていくのである。

ただ、この『未来からのホットライン』における「書き換え」が強調している非常に重要なポイントがある。

それは、「書き換え」によって変わってしまった「元の通信を送った世界は存在するとも言えるし、消えて無くなったとも言える」という点だ。

「書き換え」るという行為が、その時間や世界を否定したり、抹消したりしてしまうのではなく、その存在があったことを担保するという考え方には、とてつもないロマンがある。

そして、『エヴァンゲリオン』というシリーズが、とりわけ『シンエヴァンゲリオン』が行った「書き換え」にもこうしたロマンが通底していたと言えるのではないだろうか。

『シンエヴァンゲリオン劇場版』と「書き換え」

さて、いよいよここから本論となる『シンエヴァンゲリオン』における「書き換え」について言及していく。

『シンエヴァンゲリオン』は文字通り、シンジがこれまでの「エヴァンゲリオンが存在していた世界」を「書き換え」ていく物語となっている。

ポスターに掲載されている「さようなら、すべてのエヴァンゲリオン」というキャッチコピーは劇中でも登場し、まさしくこれまでの「世界」への別れを告げる言葉となっている。

ただし、今作が「書き換え」たのは、劇中世界だけではないことを強調しておきたい。

言わば、『シンエヴァンゲリオン』という作品は、私たちの中にある「これまでのエヴァンゲリオン」を「書き換え」た上で、「再構築」したと言っても過言ではない。

そうした、物語上の「書き換え」と私たちの中のメタ的な「書き換え」を同居させてしまったのが、この作品の凄みなのだと考えている。

ここからはいくつかの観点に分けて、そうした主張をサポートしていくものとする。

クローンとオリジナル

©カラー

『シンエヴァンゲリオン』の中で明かされた事実として、多くの人に衝撃を与えたのが、レイに留まらず、アスカまでもがクローンだったというものだろう。

新劇場版のアスカは「惣流」から「式波」に名前を変更されたことが明らかになっていたが、彼女は「シキナミタイプ」としてエヴァに乗るために作られた「運命を仕組まれた子ども」だったのだ。

もう1つ衝撃だったのは、アスカが明かした「アヤナミタイプ」は第3の子どもに好意を抱くようにプログラムされているという事実だろう。もしかすると「シキナミタイプ」にも同様のプログラムが組み込まれているのかもしれない。

とりわけアスカと綾波(仮称)は、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』で全くの別人のような状態で、シンジの前に現れ、彼を混乱させる。

特に綾波(仮称)は、オリジナルの綾波の記憶を持ち合わせておらず、そのギャップにシンジは苦悩することとなった。

しかし、『シンエヴァンゲリオン』の序盤の第三村でのパートは、そうしたギャップをゆっくりと時間をかけて埋めていくものになっていた。

同作のパンフレットの緒方恵美さんへのインタビューにこんなことが書かれている。

要するに『:Q』では急激に状況が変わったものを知らされ続ける状態だったものが、『シン・』のAパートでは、口がきけない分、14年経ってしまったということをゆっくり理解し、納得するための時間みたいなものができたのだと思います。

(『シンエヴァンゲリオン』パンフレットより引用)

こうしてシンジは、徐々に変わってしまった世界、変わってしまったアスカや綾波(仮称)にゆっくりと適応していく。

そんな中で、徐々にこの世界で生きていくことの楽しみを見出していく綾波(仮称)は、ここで生きていくために「名前をつけて欲しい」とシンジに依頼する。

シンジは、その要望を聞き、当初は「きみは綾波じゃないからなぁ…。」と困惑する。

しかし、2人の別れの場面で、シンジは「綾波は綾波だ。」とクローンでしかない彼女にオリジナルと全く同じ価値を見出すのである。

思えば、第三村のパートで、綾波は最初に口にした味噌汁に「ほかほかする」と好意的な感想を述べていた。これは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』で食事をとらない綾波がシンジに味噌汁を渡されて、おいしそうに飲んでいたシーンに重なる。

つまり、『:Q』以降の彼女はクローンでしかない、言わばオリジナルを「書き換え」た存在でしかないのに、そこにはオリジナルが存在した痕跡が残されているのだ。

新劇場版のアスカも多くの点で、テレビシリーズや旧劇場版の「惣流」とは多くの点で異なっているが、やはり重なる部分も多いのが事実だ。

こうした本作におけるクローンとオリジナルの関係性の明示、そしてクローンにオリジナルと同等の価値を見出すという行為は、「書き換え」によってオリジナルの存在が失われるわけではないという『未来からのホットライン』の世界観を担保しているようにも思われる。

自慰的な「書き換え」との対峙と解放

『シンエヴァンゲリオン』のメインプロットは、アナザーインパクトとアディショナルインパクトを同時に引き起こして、人間の「肉体+心=魂」を「書き換え」ようとするゲンドウにWILLEとシンジたちが立ち向かうというものであった。

ゲンドウの望みは、テレビシリーズのラストや旧劇場版でシンジが望んだことに通じるところがある。

要は、他人との境界を壊し、全ての生命が1つに融和するという世界への「書き換え」であり、彼はそこで最愛の女性ユイと再会することだけを生きがいとしてきた。

テレビシリーズや旧劇場版で、シンジは、一度は他人との強化のない世界を望むが、精神世界で自分自身と対峙し「他人がいても良い」という結論に到達する。

一方で、『シンエヴァンゲリオン』では、かつての自分と同じような世界を望む父親とシンジは対峙することとなる。

©カラー

つまり、シンジから見たゲンドウとの対峙は、子と親の対峙であると同時に、自分と自分の対峙にもなっている。

ただ、これは反転させて、ゲンドウの視点から見ても同じことが言える。

シンジの幼少期の誰からも愛されなかった孤独は、まさしくゲンドウも経験してきたものであり、それ故にパンフレットで立木文彦さんが言っているように「ゲンドウ自身がまるでゲンドウと向き合って喋っているような印象」があったのだ。

だからこそ、このシーンは父と子の対峙であり、同時に自分と自分の対峙にもなっている。

©カラー

ゴルゴダオブジェクトにゲンドウはロンギヌスとカシウスの2本の槍を持ってくることで、アディショナルインパクトを引き起こそうと試みるが、上手く行かない。

『:Q』で明確に否定されたように、自慰的な「書き換え」は認められないということなのだろうか。

そうして、ゲンドウを超えたシンジがヴンダーの力によって生み出された「ガイウスの槍=ヴンダーの槍」を手にして、再度の世界の「書き換え」を試みる。

「ヴンダー」とは意志のことであり、まさしく「これまでのエヴァンゲリオン」においてシンジに欠けていたものなのかもしれない。

アスカは『:破』にてシンジが汚染された3号機に乗り込む自分をどうするかを、意志を持って選択してくれなかったことに対して強い怒りを覚えていたのもそのためだ。

だからこそ、シンジは明確な「ヴンダー」を持って、世界を「書き換え」る。

ただ、その「書き換え」の過程が、テレビシリーズのラスト2話や旧劇場版とは決定的に異なっているものであることに注目したい。

というのも、『シンエヴァンゲリオン』におけるクライマックスは、シンジによるこれまでのキャラクターたちへのセラピーのような趣を持っている。

アスカ、カヲル、レイ。彼らは、エヴァンゲリオンに関わることでしか存在意義を見出されなかった子どもたちだ。

だからこそ、それ以外の場所で自分は生きることができないのだと思い、外の世界に出ることを試みない、あるいはそれが認められなかったのだ。

しかし、シンジは他者に自分の思いを押しつけるのではなく、対話の中で彼らの中にあるエヴァンゲリオンから解放された人生への渇望を見出し、その背中をそっと押してあげる。

先ほどのゲンドウとシンジのやり取りが、他者と他者でありながら、自分と自分のやり取りのようにも見えると指摘した。

ここでのシンジとアスカたちのやり取りも、他者と他者でありつつも、シンジとシンジの対話のような性質を帯びている。

つまり、シンジが他者を肯定し、認めるという行為を通じて、自分を肯定し、認めているのだということが伺えるのだ。

テレビシリーズのラスト2話と旧劇場版では、シンジが自分を肯定することで、世界を「書き換え」ていく様が見られたが、『シンエヴァンゲリオン』ではまさしくその対となる光景が描かれている。

そうした視点を獲得したシンジはユイとゲンドウという両親からの別れを経験し、文字通り大人になる。

白い砂浜に佇むシンジ。旧劇場版のラストでは、となりにアスカがいたが、そこにはもう誰もいない。

アスカたちを送り出し、自分だけになったゴルゴダオブジェクトの記憶の世界の中で、徐々にアニメがラフ画へと転じていき、シンジの世界が崩壊していく。

そこに現れるのが、他でもないマリだった。そして彼女はシンジの存在を望み、彼を助け出す。

世界は「書き換え」られる。「シンジの」ではなく、「自分とそして全ての他者の」望む世界へと「書き換え」られる。

『シンエヴァンゲリオン』のラストに描かれた実写世界は、まさしくエヴァンゲリオンのいない世界である。

では、これまで描かれてきた物語は全て無かったことになってしまったのだろうか。

いや、決してそうではないのだろう。

「元の通信を送った世界は存在するとも言えるし、消えて無くなったとも言える」という『未来からのホットライン』の世界観を鑑みると、エヴァンゲリオンのいた世界は存在するとも言えるし、消えてなくなったとも言えるのだ。

だからこそ、『シンエヴァンゲリオン』はこれまでの全てを否定したり、無に帰したりするような作品ではない。

これまでの全てを「書き換え」た上で、「全肯定」してみせたとんでもない作品なのである。

物語の最後には、カヲルらしき青年とレイらしき少女、そしてシンジらしき青年とマリらしき女性が駅のプラットフォームにいるところが映し出される。

この光景について、いろいろと語るのは野暮というものかもしれない。

一言だけ添えるとするならば

当然のなりゆきというものだ……

メタ的な「エヴァンゲリオン」の「書き換え」

©カラー

さて、最後にそうした物語を経た上で、私たちの中に起きた『エヴァンゲリオン』というシリーズそのものの「書き換え」について話していく。

SNSなどのレビューを見ていても、「テレビシリーズや旧劇場版の位置づけが変わった!」や「前作の『:Q』の見え方が変わる!」という内容が散見された。

確かに『シンエヴァンゲリオン』は、これまでのシリーズでは謎めいていたテレビシリーズ&旧劇場版と新劇場版の繋がりを明らかにし、新劇場版を巡る数々の謎に解説を加える内容にもなっていた。

だからこそ、当然のように私たちの中では『シンエヴァンゲリオン』が存在している世界線での「エヴァンゲリオン」シリーズの「書き換え」が生じることになる。

『シンエヴァンゲリオン』ありきのテレビシリーズ

『シンエヴァンゲリオン』ありきの旧劇場版

『シンエヴァンゲリオン』ありきの『:序』『:破』

そして『シンエヴァンゲリオン』ありきの『:Q』

『シンエヴァンゲリオン』という作品の存在によって、私たちはこれまで知覚していたシリーズないし物語の見え方を「書き換え」られていくのである。

例えば、『:Q』を見た時に、序盤のミサトの「シンジくん、あなたはもう何もしないで。」という強烈すぎる一言に衝撃を受けたファンも多いだろう。

しかし、『シンエヴァンゲリオン』を見た上で、そのシーンを振り返ると、ミサトの本当の思いが見えてきて、思わず涙がこぼれそうになる。

これは紛れもなく、私たちの中で『シンエヴァンゲリオン』によって『:Q』が「書き換え」られたという事実を表している。

私たちは、もう「シンジくん、あなたはもう何もしないで。」というあの突き放したような言葉に、困惑と怒りを覚えることもないだろうし、そうした感覚に戻ることはもう叶わない。不可逆なのだ。

つまり、私たちの『シンエヴァンゲリオン』が存在する時間線において、『:Q』のあのセリフに抱くはずの困惑や怒りはもう存在しないものとなっている。

しかし、それは「書き換え」られてしまっただけであって、消えたわけではない。

私たちが「エヴァンゲリオン」というシリーズを追いかけてきた中で、経験してきた感情や感覚が消えるわけではない。

『:Q』のあのセリフに抱くはずの困惑や怒りは私たちの中では存在しているし、消えてしまったとも言えるのだ。

今作の存在を踏まえて考えると、これまでのシリーズの多くの点で同様の感覚が生じることとなる。

つまり、これまでの「エヴァンゲリオン」というシリーズの「見え方」に徹底的に「さようなら」を告げていく本作を経験することによって、私たちは多くのものを喪失していく。

この作品を見た後では、もう抱き得ないような疑問や感情や、印象が溢れている。

そうして私たちはこれまでの「エヴァンゲリオン」に「さようなら」を告げることとなる。

しかし、この記事の中で何度も述べたように、「存在しているし、無くなってしまった」という感覚を大切にして欲しい。

本作の劇中で、「さようならはまた会えるためのおまじない」という印象的な言葉があった。

まさしく『未来からのホットライン』と通じる『シンエヴァンゲリオン』の世界観にピッタリな言葉ではないだろうか。

私たちが「さようなら」をしたのは、これまでの「エヴァンゲリオン」を追いかけてくる中で抱いてきたたくさんの疑問や感情なのかもしれない。

しかし、それらは「さようなら」をしたとしても、これからも存在し続けるはずだ。

「書き換え」るというのは、否定でも、無に帰すことでもない。

それは、存在と無の「あわい」に存在する微妙な感覚を掬い取るような行為と言えるのではないだろうか。

かつてセカイ系の代表と言われた『新世紀エヴァンゲリオン』。

セカイ系とは、セカイとわたしの関係や在り方を描いたジャンルだとしばしば形容される。

ならば、そうしたセカイ系の代表格だったこのシリーズが、最後の最後に描いたのは、わたしと「エヴァンゲリオン」の関係や在り方だったと言えるのかもしれない。

おはよう。おやすみ。ありがとう。さようなら。

『シンエヴァンゲリオン』という挑戦状

エヴァンゲリオンイマジナリーと本作の世界観

©カラー

さて、本作『シンエヴァンゲリオン』の中でも特に、注目したいのは、やはり終盤に登場するエヴァンゲリオンイマジナリーではないだろうか。

劇中でこのエヴァンゲリオンイマジナリーは次のように言及されていた。

- 人だけに見ることができる(シンジには黒いリリスのカタチに見えた)

- 槍と組み合わせることで虚構と現実の境界をなくし、世界を改変できる

つまり人が視線を向けることで、初めて存在が担保される特殊なエヴァであることが明らかにされていると言える。

これは、まさしくアニメないしフィクションをアレゴリー化した存在と言い換えることができるだろう。

アニメはフィクションだが、テレビやモニター、スクリーンに直面する私たちの「視線」によって、この現実世界に可視のものとして存在を認められる。

ただ、私たちがアニメ作品にそうした視線を向けたところで、「現実」と「虚構」の壁を崩すことはできない。どこまでもフィクションはフィクションだ。

では、これをアニメの中の登場人物の視点で見てみると、どうなるだろうかと考えてみると、観客にとっての「虚構」は、彼ら(登場人物たち)にとっての現実なのである。

シンジはゲンドウと共にそんなエヴァンゲリオンイマジナリーの内部に取り込まれるわけだが、これが意味しているのは、私たちから見た虚構内存在であるシンジたちが、作品の中で現実から虚構へとダイブするという構造だ。

- 第1層:私たち観客のいる現実

- 第2層:シンジたちのいる物語内現実(観客から見た虚構=これまでのエヴァンゲリオン)

- 第3層:シンジたちのいる物語内虚構(観客から見た虚構内虚構)

- 第4層:第2層と第3層が融合した世界(虚構内現実+虚構内虚構)

上記のような3つのレイヤーから成る構造が『シンエヴァンゲリオン』の終盤にかけて出来上がっていることが分かる。

そして、シンジとゲンドウのやり取りが第3層のところで為されているのだが、ここでエヴァンゲリオンイマジナリーの起こしたアディショナルインパクトによって、第2層と第3層が融合し、第4層が形作られる。

それでもシンジは自分の意志で、ガイウスの槍(ヴィレの槍)を使って、「新たなる世界の創造(ネオン・ジェネシス)」を実行することを決断した。

その世界というのは、シンジが言葉にしたように、第2層の時間を戻したり、第2層をやり替えたりするものではない。彼が目指したのは「エヴァが存在しない世界」つまり限りなく第1層に近い世界だ。

しかし、そうした改変をするにあたっては、1つクリアしておくべき事案があることはお分かりいただけるだろう。

それが、これまでエヴァンゲリオンという存在に囚われ、依存してきた3人のキャラクターたちを崩れ行く旧世界から送り出すことである。

その3人というのが言うまでもなく、アスカとカヲル、そしてレイだ。

エヴァンゲリオンイマジナリーの世界では、自分の想像したものや見ようとしたものがそのまま「現実」となる。

また、もう1つ重要なのが、第4層は「これまでのエヴァンゲリオン」が全て融合した世界であるため、アスカで言えば「惣流(オリジナル)」と「式波(クローン)」が融合している。

そんな世界の中で、アスカやカヲル、レイたちはイマジナリー自分の「居場所」を探している。

アスカが居場所を求めたのは、第三村でも親身になってくれたケンケンの存在だ。

個人的には彼とアスカは恋愛感情で結ばれているよりは、親子愛に近い感情で繋がっているように思えた。

そして、旧劇場版のラストの赤い海の浜辺でシンジとアスカは再会する。

この時のアスカは「惣流」と「式波」が融合しているため、テレビシリーズと旧劇場版、新劇場版の全ての記憶と人格を引き継いでいる。

そんなアスカが「大人」になっているということが実にその肉体的な成熟とそれに対する恥じらいでもって演出されているのだが、ここにはもう1つ意味があると思っている。

本作の序盤で、アスカが自分は普通の人間とは違うからと、コミュニティに溶け込もうとしなかった。

創世記には、「禁断の果実を口にした結果、アダムとイブの無垢は失われ、裸を恥ずかしいと感じるようになり局部をイチジクの葉で隠すようになった」という記述がある。

つまり、裸に近い姿を見られることに恥じらいを感じるようになるという演出で、本作はアスカが「人間」になれたことをも表現しているのだ。

一方で、カヲルが居場所を求めたのが、自分を慕ってくれた加持だった。

ここで『:Q』で描かれていたコア化した世界で彼が加持の作っていたスイカ畑の跡地にいたシーンが伏線として回収されるのは見事という他ない。

©カラー

最後にレイが居場所を求めたのは、もちろん第三村だろう。(白波と黒波が融合しているので)

彼女が「つばめ」と書かれていた謎の木星の人形を握りしめていたが、おそらくあれはあの世界におけるレイの目にはトウジと委員長の娘である「つばめ」に見えているということなのだろう。(私たちには認識できないが)

そうして、居場所を第4層で見出すことができた3人は、新たに作り出された第1層に近しい世界へと旅立っていく。

ゲンドウがエヴァンゲリオンイマジナリーを使って壊したのは、第2層と第3層の壁であったが、シンジが壊したのは第1層と第4層(第2層と第3層を内包する)の壁だったということになる。

だからこそ、文字通り『シンエヴァンゲリオン』という作品は、「エヴァンゲリオン」というシリーズの枠組みそのものを脱構築してしまい、私たちと地続きの世界へとキャラクターたちを送り出す。

しかし、まだ1人だけ第4層に取り残されている人間がいる。

それが、シリーズの主人公でもあるシンジだ。

彼は終わり行く「エヴァンゲリオン」というシリーズの枠組みの中で、徐々に線画に転じていき、存在を失おうとしている。

そこに現れるのが、マリであり、彼女はシンジを崩壊する世界から連れ出す。

こうしてラストシーンでは完全に実写映像の中にいるシンジたちが映し出されるわけだ。

イマジナリーとリアリティの融和に込められた願い

©カラー

では、こうしたイマジナリーとリアリティの壁を破壊することに、なぜ本作はこんなにも注力したのだろうか。

私は、ここにこそ作り手の庵野監督の思いが込められていると感じた。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 全記録全集』のインタビューにて、彼はこんなメッセージを残している。

「エヴァンゲリオンをコンテンツ産業として広げて大きくしていかないと、この先がないのではないか、やれるうちにやっておこうと思い始めたんですねそれから「エヴァのパート2を作ってよ」といろんな人に声かけてみたんですけど、やはり「エヴァはちょっと」という反応ばかりで誰もやってくれなかったんですよ(笑)」

「Gガンダム」みたく「Gエヴァでいいからやらない?」って皆に言ったんですけどダメなんですよ。やっぱり「Vガンダム」(富野監督)が先にないとやってくれないわけです(笑)」

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 全記録全集』より引用

庵野監督は、「エヴァンゲリオン」というコンテンツを、それこそ『ガンダム』シリーズのようにもっと拡張したいと考えている。

しかし、あの旧劇場版のラストがあるからこそ、誰も手を出すことができないというもどかしい状況が続いていたわけだ。

だからこそ、庵野監督はもう1度自分の手で『エヴァンゲリオン』というシリーズを終わらせる必要があった。

そして、『シンエヴァンゲリオン』でようやく、彼は自分の手から「エヴァンゲリオン」というシリーズそのものを手放すことができたのだと思う。

つまり、「エヴァ」と自分自身(庵野監督)の関係性を「書き換え」たのである。

加えて、本作が実写とアニメを組み合わせた全く新しい映像表現に満ちている点も重要だ。

これについてはパンフレットの2ページを読んでいただきたいが、庵野監督がいかにしてアニメとしての「映像表現の面白さ」にこだわったかが熱を込めて綴られている。

つまり、彼はこの『シンエヴァンゲリオン』を通じて、「エヴァンゲリオン」というシリーズを自分自身の呪縛から解放し、さらにこれまでにないアニメーションの可能性を提示して見せた。

それは、もちろんこれまでエヴァンゲリオンを追いかけて来たファンのためでもある。

その一方で、先ほどのインタビューの内容を踏まえると、それは日本の若きクリエイターたちに向けられたものでもあると思える。

『シンエヴァンゲリオン』を通じて、庵野監督が発信したかった本当のメッセージはこういうことなのかもしれない。

「エヴァ作ってみないか。アニメーションにはまだまだこんなにも可能性が広がっているんだ。」

本作はまさしく日本を代表するアニメクリエイターからの鮮烈な挑戦状であり、日本のアニメ界への「種まき」だ。

EXTRA STAGE:本作の結末はなぜ「マリ」でなくてはならなかったか。

さて、最後に余談ということで、本作の最後にシンジと共に駆け出していくのが、なぜ「マリ」でなくてはならなかったのかを自分なりに考えてみたので、書き留めておく。

さて私は、新劇場版の主人公は「マリ」だったんじゃないかと『シンエヴァンゲリオン』を見終えて思った。

というのも、この世界がカヲルくんが示唆していたように永劫的にループしていたのだとすると、シンジを初めとする「運命を仕組まれた子どもたち」というのは、そのループの中でしか生きることのできない存在ということになる。

『:序』のそのほとんどがテレビシリーズのリメイク的な趣を帯びていたのは、そうした物語のループ性を示すためだったと言えるだろう。

そうして、マリというキャラクターは新劇場版の『:破』で初めて登場し、学校の屋上でシンジと接触をした。

彼女は初対面を装っていたが、「ネルフのワンコくん」と呼んでいたことから、彼女がシンジのことを知っていたのは明白だろう。

そして、重要なのは、彼女とぶつかったことで、シンジのS-DATのトラックが初めて「27」を指し示したことだ。

これは、まさしくマリというキャラクターが永久的に続いていたループを断ち切る存在であることを端的に示唆している。

さて、そこからマリがシンジに対して取った行動をまとめておこう。

- 『:破』うずくまっていたシンジに手を差し伸べ、第10の使徒によって荒廃した世界と綾波の乗っていたエヴァが捕食される光景を見せた。

- 『:Q』フォースインパクトの始まりに際して、覚醒した13号機からシンジに手を差し伸べ、何とかエントリープラグを引き抜いた。

- 『シン』虚構の世界に取り残されたシンジに手を差し伸べ、「書き換え」られた新しい世界へと手を引いた。

つまり、マリという人物は新劇場版において、常にシンジに手を差し伸べ、閉じ込められた空間から連れ出し、新しい世界や景色を見せる役割を果たしていることが分かる。

こうした事実を踏まえて考えると、そもそもマリというキャラクターがこのループに介入してきたのは、シンジをこのループから解放するためだったのではないかという仮説も立てられる。

彼女が「どこにいても必ず見つけ出すからね。」とシンジにやたらと固執している様から、その目的の真実味を帯びてくると言える。

しかし、マリというキャラクターのバックグラウンドが新劇場版だけではいささか不足していることは言うまでもない。

彼女のバックグラウンドを唯一伺わせたのが、『:Q』において冬月がシンジに見せたユイの写真にかつての彼女が映り込んでいたというものだ。

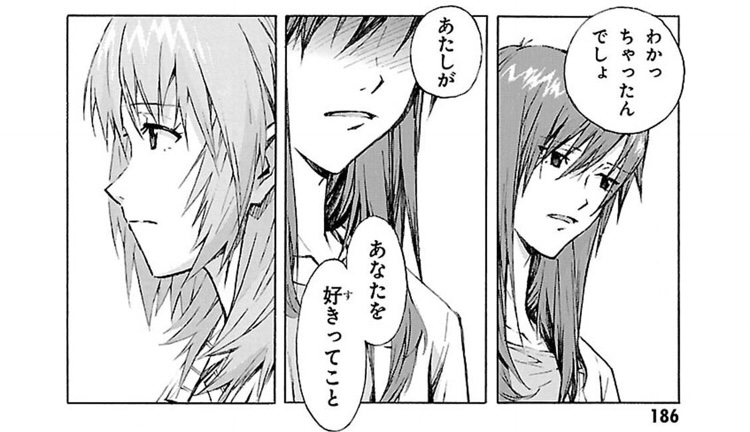

ただ、この写真の謎を貞本版のマンガエヴァの最終巻の『EXTRA STAGE』にてある程度解明してくれている。

ここで描かれているのは端的に言うと、次のことだ。

- マリは2年飛び級して、16歳の時にユイと同じ大学に所属していた。

- マリはユイに好意を寄せており、それを打ち明けた経験もある。

- マリのかけているメガネは、元々ユイのものであり、彼女からもらったある種の「形見」である。

- マリはユイに別れを告げて、イギリスへと留学した。

これらの描写を踏まえて考えると、マリがこの物語のループに介入したのは、そもそもユイのためだったのではないかと考えられる。

彼女がユイにもらったメガネを新劇場版においても身につけ続けているのは、ユイへの消えない思いの表れにも思える。

完全に余談ではあるが、本作の主題歌『One Last Kiss』はマリの歌ではないかと個人的には思う。

初めてのルーブルは

なんてことは無かったわ

私だけのモナリザ

もうとっくに出会ってたから(『One Last Kiss』より引用)

この歌いだしの歌詞は、マリがイギリス留学を契機にユイと別れ、その後ヨーロッパを巡る中でルーブル美術館を訪れたが、彼女にとっての「モナリザ=ユイ」とはもうとっくに出会っていたのだと解釈できる。

歌い終わりの歌詞も何となく『EXTRA STAGE』で描かれていた光景に重なるような気がするし、「I love you more than you’ll ever know」という歌詞も彼女のユイへの思いの告白に重なる。

新世紀エヴァンゲリオン(14) (角川コミックス・エース)より引用

さて、話を戻すが、このようにマリはユイへの思いを今もずっと持ち続けており、それ故に、彼女が命を懸けても守ろうとした、息子のシンジを同じように守ろうとしているのではないだろうか。

新劇場版の中で、マリがシンジの匂いを嗅ぐシーンが3度ある。

『:破』での出会いのシーンと、『シンエヴァンゲリオン』の比較的序盤の牢獄のシーンとラストシーンだ。

『:破』の時にマリは「LCLの臭いがする。」と言った。

LCLはしばしば羊水のメタファーだとされることから、この時のシンジがまだまだ親離れできていない子どもであるということを表現しているのだろう。

しかし、『シンエヴァンゲリオン』での2回では、いずれもシンジの成長を認めるような言葉をかけており、マリというキャラクターが子の成長を見守る「母親」のような存在であることが示唆されている。

つまり、マリはシンジと関わりを持つ中で、ユイの願いを2つ叶えていると言えるのではないだろうか。

- 「母親」としての願い:シンジという息子の成長を見守る。

- 「研究者」としての願い:シンジという息子が幸せに生きられる世界にする。

劇中で彼女は「イスカリオテのマリア」と呼称されていたが、これはまさしくマリとの関係性を表現した言葉なのではないだろうか。

「イスカリオテ」は裏切り者のユダを表し、マリアは聖母マリアないし、イエスキリストに寄り添ったマグダラのマリアを表している。

ユイはゲンドウのために行動していましたから、今作で神の子として君臨するゲンドウに反抗するマリは「ユダ」の側面を持っていると言える。

しかし、その一方で彼女はマリの代わりにシンジを見守り、彼に寄り添う聖母マリアないしマグダラのマリア的な役割を果たしている。

その2つの役割と物語における位置づけを端的に表したのが「イスカリオテのマリア」という呼称に思える。

アスカが、「シンジに必要なのは恋人じゃなくて母親よ。」と言っていたワンシーンもここに繋がって来る。

そうして、マリはシンジを「エヴァンゲリオン」の外の世界へと連れ出したわけだが、個人的に彼女がシンジのDSSチョーカーを外した時の表情が忘れられない。

彼女は、自分の役目を終えたような顔をしていたのだ。

つまり、シンジを幸せになれる世界に連れ出し、彼が大人になったところまでを見守ったところで、彼女のユイのオルタナティブとしての役割は終わってしまったということではないだろうか。

そうした自分の責を全うしたことへの満足感と達成感が彼女の表情に満ちているところに、もう涙が止まらなかった。

しかし、物語はここで終わらない。

マリは言っていた。シンジが望んだのは、「相補性のある世界だ。」と。

だからこそ、これまで手を引き続けてきてくれたマリの手を今度はシンジが引く。

役割が反転し、「相補性」が可視化される。

そして、それは「ユイのオルタナティブ」という呪縛に縛られ続けてきた彼女を解放する行為でもあった。

こう考えてみると、今作のラストでシンジが手を引くのはマリ以外あり得ないのだ。

というより彼女でなければならない。

これが私なりの『シンエヴァンゲリオン』の結末の解釈である。

ONE MORE:アスカが求めていたものは何だったか

©カラー

本作『シンエヴァンゲリオン』ないし新劇場版においてアスカが求めていたものは何だったのだろうか。

彼女が求めていたものは、おそらく「親ないし親に近い存在」と「自分が人間であることの確証」だったのだと思う。

まず、前者に該当するのは、言うまでもなくケンケンだったということなのだろう。

彼は、アスカの持っている赤ずきんのパペットの着ぐるみから登場した。

このパペットはテレビシリーズと新劇場版で描かれ方が違う。

テレビシリーズで言うと、アスカと彼女の母親の関係を表すアイテムであり、新劇場版で言うと、アスカの深い孤独を象徴するアイテムと言える。

そんなパペットからケンケンが出てくるということは、やはり彼は恋人というよりは「親」に近い位置づけなのだろう。

また、アスカがイマジナリーの世界から去る時、彼女に最後に声をかけていたのは誰だったか。

それは他でもないマリだ。

©カラー

彼女は第13号機から射出される直前に「姫、お達者で。」と声をかけていた。

このシーンを見ると、アスカにとっていかにマリが大きな存在であったかが伺えるだろう。

「褒めて欲しい」「頭を撫でて欲しい」と言っていたアスカを常に褒め、励まし、スキンシップをとっていたマリもまた彼女にとっては「親」に近い存在だったのかもしれない。

一方で後者を彼女が手に入れたのは、旧劇場版のラストで描かれたのと同じ赤い海の浜辺でシンジとアスカが再会するあの場面なのだろう。

イマジナリーの世界で、惣流と式波が合わさり、それに伴ってアスカの肉体的な成熟と恥じらいが生じたと見ることもできるが、ここにはもう1つ意味があると考えられる。

本作の序盤の第三村のパートで、夜眠れなかったり、水しか飲んでいなかったりと、彼女が人間ではないことを表すような描写が多くあったのを覚えているだろうか。

また、式波は、シンジから裸を見られることに何の恥じらいも感じていなかったのも印象的だ。

一方で、ヴンダーでの出撃前に、マリに髪を切ってもらっている時には、彼女から「髪が伸びるのは、姫が人間である証拠だ。」なんてことも言われていた。

つまり、本作のアスカには自分が人間なのか、そうじゃないのかという葛藤があるのだ。

ここで引用したいのが、少し旧約聖書の「創世記」のエデンの園のお話を紹介しておこう。

「禁断の果実を口にした結果、アダムとイブの無垢は失われ、裸を恥ずかしいと感じるようになり局部をイチジクの葉で隠すようになった。」

その結果、アダムとイブはエデンから「人間」の世界へと追放されたというのは、有名な話である。

この内容と関連づけると、裸に近い姿を見られることに恥じらいを感じるようになるという演出は、アスカが使徒や人間もどきではなく、ちゃんと「人間」になれたことを表現しているのではないかとも考えられる。

こうして、アスカは「親」と「人間」という自分に欠けていた2つを手にし、イマジナリーの世界から旅立っていく。

彼女のエントリープラグがケンケンの住居の近くに突き刺さっていた描写が最後に見られた。

これまで戦い続け、ずっと「欠けた何か」と向き合ってきたアスカ。

せめて彼女のこれからが幸せであって欲しいと、願うばかりだ。

関連動画

映画『シンエヴァンゲリオン』の小ネタや自己解釈をまとめた動画を当ブログの公式YouTubeチャンネルにて配信中です。

前後編に分けて、それぞれ10ずつ紹介しておりますので、良かったらご覧ください。