みなさんこんにちは。ナガと申します。

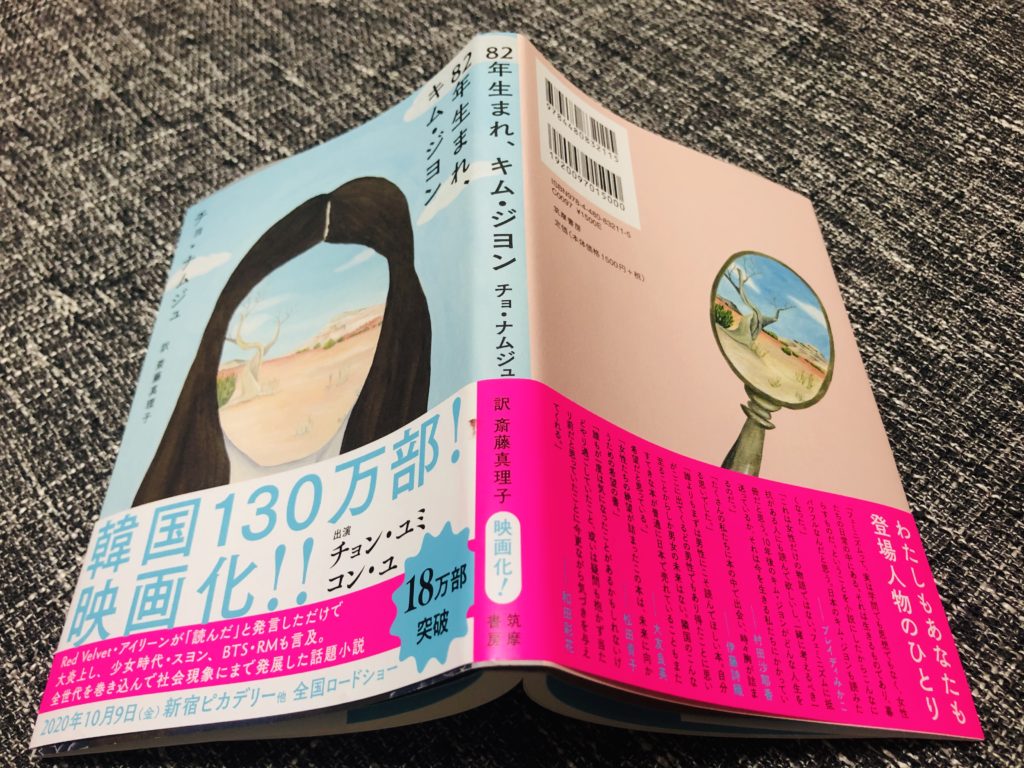

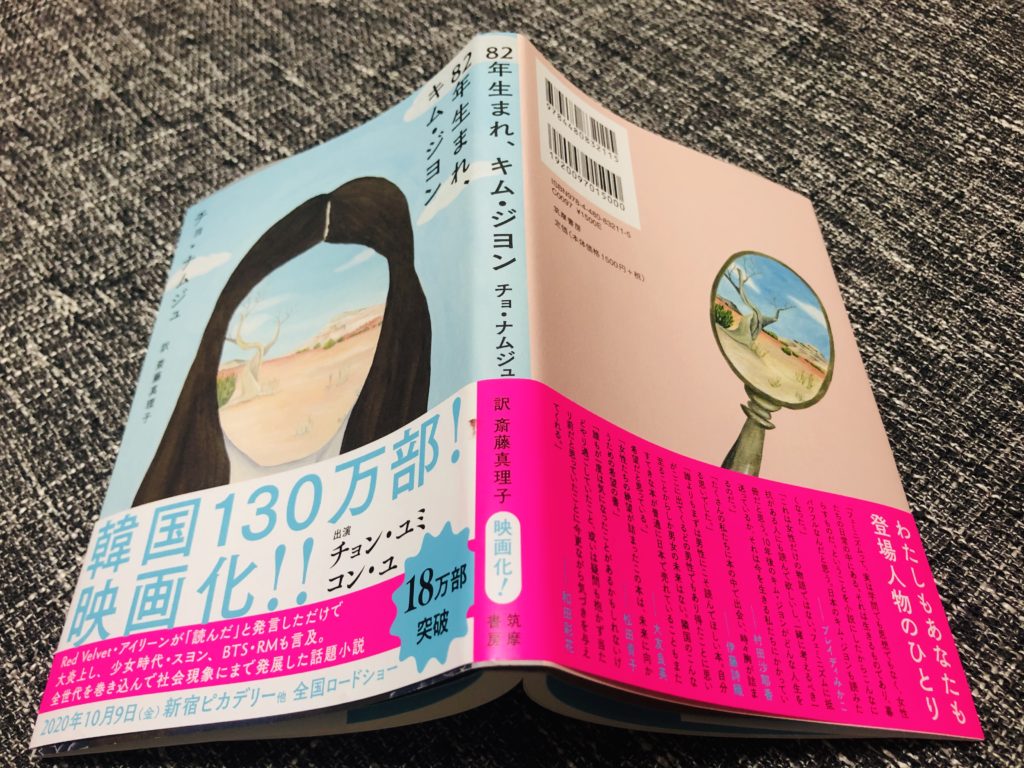

今回はですね『82年生まれ、キムジヨン』についてお話していこうと思います。

本作は韓国で100万部超を売り上げ、1つの大きな社会的ムーヴメントを巻き起こした作品です。

「フィクションが現実を変えることはできない」という見方がありますが、本作はそうした考えをひっくり返す事例の1つ足り得るほどに、社会的に大きな影響力を持つ作品となりました。

韓国における2つの世代の女性の生き様に焦点を当てた本作は、女性たちに「これは私の物語だ」と感じさせ、一方で男性には自分たちがこれまでしてきたことを突きつけるという「鏡」のような書となったわけです。

しかし、近年女性を主体に据えた作品は多く作られていますし、その中でここまで話題になるからには、もちろん理由があります。

それは近年の韓国で生きる女性の「歴史」の総決算のような作品であること、そしてその文体や小説としての表現にも工夫がなされていたことでしょう。

単なる女性へのエンパワーメントではなく、これまで社会で優位に立ち続けた男性へのあまりにも強烈なカウンターであり、そして過去だけではなくこれからの韓国の、女性の未来を占う1冊なのです。

もはや1冊の小説としての枠には収まりきらなくなっている作品とも言えますが、そんな本作の魅力や凄みについて、この記事では少しでもお伝えできればと思います。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『82年生まれ、キムジヨン』

あらすじ

キム・ジヨン氏は、夫のチョン・デヒョン氏と娘のチョン・ジウォンと共に幸せな結婚生活を送っていた…ように見えた。

しかし、ある日夫のチョン・デヒョン氏は妻の様子に違和感を抱く。

というのも、キム・ジヨン氏が突然、自分の母親や友人が乗り移っているかのような振る舞いをするようになったのだ。

彼女に「乗り移る」のは決まって身近な女性たちだった。

その年の秋夕(韓国でも大切な祝日)に、彼女は夫の両親の元へと向かう。そして夫の実家で恐れていた事態が起きてしまうのだ。

キム・ジヨン氏は、突然自分の母親が乗り移ったかのように振舞い始め、義母に悪態をつく。

動揺したチョン・デヒョン氏は、彼女を精神科に連れて行く。

そこで彼女が語り始めたのは、自分の母親の人生のこと、自分自身の人生のことだった。

そしてそれは奇しくも韓国社会において女性が虐げられてきた歴史そのものだったのである…。

スタッフ・キャスト

- 監督:キム・ドヨン

- 原作:チョ・ナムジュ

- 撮影:イ・スンジェ

- 編集:シン・ミンギョン

- 音楽:キム・テソン

本作で監督を務めたキム・ドヨンは長年舞台女優として活躍してきた女優のようです。

彼女は第25回春史映画祭で新人監督賞を受賞し、映画は公開からわずか18日で300万人の動員を記録するなど華々しいデビューとなりました。

しかし、これだけのパワーを持つ原作の映画化を担当するのは、並大抵の覚悟ではできないと思いますし、それを見事に全うしたというだけでも称賛に値すると私は思います。

そして原作はチョ・ナムジュの同名の小説です。

撮影には『コンフィデンシャル 共助』のイ・スンジェ、編集には『殺人者の記憶法』のシン・ミンギョンが起用されています。

劇伴音楽には『1987、ある闘いの真実』や『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』など社会派映画、女性に焦点に当てた作品に楽曲を提供してきたキム・テソンがクレジットされていますね。

- キム・ジヨン:チョン・ユミ

- チャン・デヒョン:コン・ユ

- オ・ミスク:キム・ミギョン

- キム・ウニョン:コン・ミンジョン

- ジソク:キム・ソンチョル

- ヨンス:イ・オル

主人公のキム・ジヨン氏を演じたのは、『新感染 ファイナル・エクスプレス』に出演していたチョン・ユミですね。

日本でも韓国でも非常に人気があり、名実ともに韓国ではトップクラスの女優です。

そして、何と彼女の夫役で出演しているのが『新感染 ファイナル・エクスプレス』で主人公を演じたコン・ユなんです。

ということで、今作のメインキャスト2人は、まさしく『新感染』コンビということになりますね。

その他にもドラマや映画に多数出演するキム・ミギョンらが出演している注目の映画となっています。

『82年生まれ、キムジヨン』感想・解説(ネタバレあり)

2つの世代に焦点を当てることで実現した「わたしの物語」

(C)2019 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

さて、ここから本編に焦点を当ててお話していくわけですが、まず今作『82年生まれ、キムジヨン』の大きな特徴となっているのは2つの世代に焦点を当てたということです。

そして2つの世代と言うのは、キムジヨン氏の母親世代とそしてキムジヨン氏本人ということになりますね。

この2つの世代においては社会における女性の扱いも大きく変化していますし、彼らが学生時代そして結婚生活において抱える苦悩や葛藤の種類も実は大きく様変わりしています。

だからこそ、これらを包括的に描くことによって本作は韓国においてあらゆる女性にとっての「わたしの物語」足り得たわけです。

まずは、オ・ミスクの物語に焦点を当てていきましょう。

彼女の時代というのは、女性は高校や大学には進学せずに働いて、兄や弟の学費を稼いで、彼らを立ててあげることが美徳とされていたんです。

さらに結婚生活において言うなれば、男児を産むことがある種の至上命題とされていました。家の跡取りとなる存在ですからね。これはかつての日本でも同様でした。

キム・ウニョン氏が生まれたとき、母は赤ん坊を胸に抱き、お義母さん、申し訳ありませんとうつむいて涙をこぼした。姑は優しく嫁を慰めた。

「大丈夫。二人目は息子を産めばいい」

(『82年生まれ、キムジヨン』より引用)

この言葉の残酷さに、私も作品を鑑賞していて、思わず心がキューっとなりました。

自分が経った今、お腹を痛めて出産をしたというのに、それが女児だったというだけで途端に母は「身の置き所」が無くなってしまうのです。まるで男児を産まなければあなたの居場所などないのだと言わんばかりですね。

そしてオ・ミスクは、2人目、3人目と女児ばかりを妊娠するわけですが、3人目の頃になると、韓国の社会制度が変化していました。

つまり「中絶」が認められるようになっていたというわけです。

結果的に、周囲の人からの視線やプレッシャーに耐えられなくなったオ・ミスクは、3人目の女児を中絶する選択をしました。

女性には学業や仕事といった概念はほとんど存在せず、基本的には子どもの時は早くから働いて家の男子のためにお金を稼ぎ、結婚して自分の家庭を持てば男児を産むために尽くすという、まさに「男に尽くすための存在」を強いられていたのです。

韓国のオ・ミスクと同世代の人は、こうした女性の扱いに「自分」がかつて強いられてきたものを見て、彼女は「自分」だと感じることとなりました。

では、その次の世代にあたるキム・ジヨン氏の世代になると、何が変わったのでしょうか。

まず、女性が学業を疎かにして良い、仕事に就かなくて良いという考え方は過去のものになっており、女性でも大学に進学し、自分の望む仕事に就ける時代に「表面的には」なっていました。

結婚生活においても夫婦別姓が認められたり、女性も働くことが増えたり、またオ・ミスクの頃のように男児を産まなければというプレッシャーは減退しています。

本作『82年生まれ、キムジヨン』はこの2つの世代の対比が実に巧く描かれていましたね。

まず、女性が進学し、自由に就職できる社会になったというのは、大きな変化です。

劇中でオ・ミスクが父親がIMF危機によるリストラに直面した際に、次女のキム・ウニョンに収入の安定面から教師にならないかと提案する一幕があります。

しかし、彼女は、今は家を立てるために自分を犠牲にするような時代ではないと突っぱねるのですが、最終的には折れて、自分の夢を諦めて教師になるための勉強を始めました。

そんな姿を見たオ・ミスクがすごく後悔をする一幕があるんです。

母は、キム・ウニョン氏の空いた机に突っ伏して泣いた。まだ若いのに家から出すんじゃなかった。ほんとに行きたい学校に行かせてやればよかった。私みたいなことをさせるんじゃなかったと言って

(『82年生まれ、キムジヨン』より引用)

このワンシーンが当ブログ管理人は、作品の中でもすごく象徴的なシーンだと思いました。

要は社会において制度が変わっても、古い考え方ややり方が残っていくのって、そこに生きる人間が変わらないからなんですよね。

ただ、オ・ミスクは自分も苦労をしてきて、やりたかったことを学べず、なりたかった職業にもなれず、悩んできたわけですよ。

(C)2019 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

そんな前時代的な苦悩を、社会も大きく様変わりした今になって、自分の娘にまで強いてしまったという強い後悔に胸が締め付けられましたね…。

一方で、キム・ジヨン氏の結婚生活においてはオ・ミスクの時代とは違った女性としての苦悩が見られます。

それは仕事と育児・家事の両立が厳しく、また女性の方が収入面で恵まれないので必然的に家庭を優先することが求められてしまうというものです。

結果的にキム・ジヨン氏も夫から子供を持つことを望まれ、それに応じた結果として自分の仕事を失いました。

また、この作品は極めて最近の女性蔑視・差別の問題にまで焦点を当てています。

それが本編で登場する「ママ虫」という蔑称です。これは小説の方の巻末に詳しく書かれていましたが、近年の韓国の母親に対する誹謗中傷です。

こういった言葉が生まれるのは、近年社会制度や法律によって女性の権利の保証が進んできた反動なんですよね。

つまり、これまで何の疑いもなく優遇されてきた男性の側が、少し女性の待遇や扱いが改善されたのを見るや否や、それに対して「女性の方が男性よりも優遇されている!」と騒ぎ立て、彼らのありもしない「特権性」を批判するのです。

このように、韓国では社会制度的な面で言うと、女性の社会進出は確かに実現されてきたのですが、その「市井」には根強くこうした差別が残っていますし、古い考えを根本から覆すのには、まだまだ時間を要するという状況だと思います。

そんな現代にキム・ジヨン氏は、これまで虐げられてきた女性たちの苦難を映し出す「鏡」として登場しました。

彼らの叫びを聞いて、私たちは今、何ができるのか。立ち止まって今一度深く考えてみる必要があります。

私たちは次の世代にもう「キム・ジヨン氏」を生んではなりません。そのために意識や行動を変えていかなければならないはずです。

それは韓国だけの話ではなく、日本ないし世界中での話です。

「鏡」として突きつける残酷な現実に震える

(C)2019 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

さて、本作『82年生まれ、キムジヨン』が非常にエッジの効いた作品と言える1つの特徴として、この作品が見る人を映し出す鏡になっている点が挙げられます。

まず、先ほどもお話してきたように本作は2つの世代にわたっての女性の物語を描き出したことにより、多くの女性たちにとっての「わたしの物語」になりました。

一方で、本作は男性にとっても「鏡」のような内容になっていることを忘れてはいけません。

何と言うか、明確な悪意を持っているわけではなくても、無意識のうちに女性を下に見るような発言や行動をしていませんかと、自分の心に問い詰められているような気分になるんですよ。

キム・ジヨン氏の夫であるチャン・デヒョンはもちろん悪い人ではありませんし、女性を下に見るような素振りを表に出すような人間でもありません。

しかし、例えば結婚する際の夫婦同姓・別姓の話であったり、キム・ジヨン氏に子どもの話を持ちかけるときだったりという局面で、ある種の「無神経さ」を覗かせています。

子どもを作るということは、夫婦にとって大きな負担が生まれるのは当たり前のことなのですが、それによって失うものやかかる労力が大きいのは当然女性の方です。

しかし、チャン・デヒョンはそうした女性の方が失うものが大きいのだという事実に対して「無神経」なんですよね。もっと言えば楽観的とも言えます。

子どもの世話がひと段落着いたら仕事に戻れば良いと言ってはいますが、就職の時にあれだけ苦労をしたキム・ジヨン氏は、自分の肌感覚でそのことの難しさを知っているはずです。

自分が仕事に復帰できるとしたら、せいぜいパートや内職くらいのものなのではないかという危惧も持っているはずで、夫がそういった苦悩をいまいち理解してくれないことに彼女は一抹の不安と悲しさを覚えます。

また近年韓国において「ママ虫」という蔑称が流行したのも、こうした男性側の「無神経さ」が大きいと言えるのではないでしょうか。

つまり、これまで女性がどのような扱いを受けてきて、それによりどんな思いをしてきたのかを男性の側は「自分事」として理解していません。

自分たちは常に当たり前のように「特権側」に置かれていたために、そうした虐げられてきた側の感情に鈍感なんですよね。

本作『82年生まれ、キムジヨン』は、そうした男性側の「無神経さ」を見事に映し出しています。

そして、本作が「鏡」のような作品であると言われるのは、それだけが理由ではありません。

というのも、この『82年生まれ、キムジヨン』の小説では基本的に男性のキャラクターには名前が与えられていません。

これは、言わばこれまで女性が韓国の社会において強いられてきたことのミラーリングであるわけです。

日本でも「~ちゃんママ」という呼び方が女性の間で使われていると思いますが、韓国では結婚して子どもをもうけた女性が自分の名前ではなくそうした「~の母」として呼ばれる傾向があったようですね。これは巻末の解説書かれていました。

つまり、そうした結婚によって自分自身を喪失してしまう女性たちに、アイデンティティを取り戻すために、本作は女性キャラクターを全員フルネームで記載しているのです。

そして、これまで奪う側にいた男性の方が、「名前」を奪われてしまうという痛烈なミラーリングが本作には込められています。

本作が「鏡」足り得るのは、単なる映し鏡としてだけではありません。

『82年生まれ、キムジヨン』という「鏡」はこれまで女性が受けてきた扱いやそれによって生じた苦悩や葛藤を、男性の側にはね返す役割をも果たしているのです。

原作のラストが仄めかす絶望感

さて、『82年生まれ、キムジヨン』の原作に関して最後に言及しておきたいのは、構造的な部分です。

というのもこの作品は、主人公のキムジヨン氏に精神科医からのカウンセリングを受け、その医師がヒアリングに基づいて作った「カルテ」なんですね。

そのため最後の章で、彼女の担当医である男性が登場するのですが、その中で彼の最近の悩みに言及が為されます。

その内容と言うのが、彼の下で勤務していた女性のスタッフが出産を契機に仕事を退くことになったというものです。

なぜ、これが彼にとって大きな問題なのかと言うと、彼女の雰囲気や患者への向き合い方が患者たちから高く評価されており、それ故に彼女が辞めるとなると、それをきっかけにカウンセリングを受ける患者数が減ってしまうというわけなんですね。

そんな彼の心情が吐露される中で、「出産なんて1か月も休んで、仕事に戻れば良いのに…。」「辞めなくても良いのに…。」というこれまた無神経なものが並んでいます。

極めつけは、本作の最後の一節に書かれている「いくら良い人でも、育児の問題を抱えた女性スタッフはいろいろと難しい。後任には未婚の人を探さなくては…。」という言葉です。

キムジヨン氏の精神状態を良くしていくためにこれから関わっていく精神科医があろうことかこんな思考の持ち主であり、無意識のうちに「女性の生きづらさ」を再生産しているんですよね。

小説のこの最後の一節を読んだとき、思わず絶望感を感じましたし、同時に自分自身も悪意や他意なく、女性の「生きづらさ」を生み出しているんじゃないかと不安になりました。

私は本作を読んだとき、この最後に登場するキムジヨン氏の担当医って、まさしく読者の私たちのことなんだろうなと痛感しました。

これから彼女のような「生きづらさ」を抱えた女性にどう向き合っていくのか、社会を構成する1人としてやはり考えていかなければなりません。

それは専門医や精神科医だけに何とかできることではなく、私たち1人1人が考えていかなければならない問題です。

あなたならキムジヨン氏のカルテを読んで、どう思うのか、どう行動するのか、どうアドバイスをするのか。

この本を読んだすべての人にそれが問いかけられているのです。

映画版が目指した着地点の違い

(C)2019 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

さて、早速今作『82年生まれ、キムジヨン』の映画版を鑑賞してきましたので、書いていきます。

こういう題材の映画を酷評すると、フェミニズム的な考え方を否定しているように捉えかねないのですが、そういうわけではありません。

単純に映画としてダメ、そしてこの原作を全く生かせていないという点でダメということをお話させていただく次第です。

はっきり申し上げておきたいのですが、おそらく『82年生まれ、キムジヨン』という作品が小説原作ではなく、オリジナル映画であり、先に今回の映画版が世に出回っていたとしたら、それほど話題になっていなかったでしょう。

実に平凡な物語になってしまったなというのが、映画を鑑賞しての率直な感想です。

言葉を選ばずに言うならば、「日和ったな」ということになるでしょうか。

ただ、映画版と原作では目指す着地点が明確に異なっているので、その点はお話しておく必要があります。

原作はここまでにも書いてきたように、ひたすらにこれまでの韓国の女性の歴史を辿り、そこで女性たちが抱えてきた痛みや苦しみを怒りに変えて、痛烈なカウンターとして突きつけるような刺々しい内容です。

一方で、映画版が想定しているのは、その先のことであり、では実際に夫婦が向き合って、お互いが納得できるライフスタイルを作り上げていくにはどうすれば良いのかという視点が際立っています。

こうした着地点のの違いが明確である以上は、映画版の方が原作よりもマイルドに感じられるのは仕方のないことですし、このラストの改変に関しては当ブログ管理人も好意的です。

では、何がダメだったのかと言いますと、その最大の問題は「空気」を描くことを半ば放棄してしまった点だと思っています。

この『82年生まれ、キムジヨン』という作品は、悪役を明確に設定するような作品ではありません。

ですので、原作を読み終わった後に、「この男は最低だな!」「こいつは許せない!」といった特定の個人に対するヘイトは生まれないように計算されています。

むしろそうした要素が2つの世代に焦点を当てて、韓国の歴史を辿りつつ積み重ねられていくことによって、社会を取り巻く「空気」が作品の中に生まれていき、その「空気」が女性を苦しめてきたのだという点が明らかになっていくのです。

原作は、そうした「空気」の作り方が抜群に巧く、リアリティがあったため読者を物語に巻き込むことに成功していたと言えるでしょう。

しかし、映画版は母親のオ・ミスクに関する描写の大半を削除し、キムジヨン氏の物語に焦点化したことで、「韓国の全ての女性の物語」からどちらかと言うと「彼女の個人的な家庭の問題」にしてしまったんですよね。

なぜか姑がやたらとキムジヨン氏にプレッシャーをかけるシーンばかりが目立って、彼女が追い詰められている原因が姑にあるようにすら思えてきました。

とりわけ原作にはない「育児休暇」の話を持ち込んだことで、その展開に際しての姑の振る舞いがキムジヨン氏にとどめを刺しているようにすら思えたので、印象は最悪です。

また、本作は映画として編集と構成があまりにも雑然としすぎていて、連続性に欠けるんですよ。

ちょうど今年日本でも公開された『はちどり』が抜群に巧かったのですが、小さな日常の描写に焦点を当て、それを積み重ねていく上でその時代の雰囲気や社会の空気を映画の中で再現していました。

『82年生まれ、キムジヨン』の映画版は、主人公が現在の時間軸からふとした拍子に過去を回想するという構成をとっているのですが、これが幾分題材と相性が悪いのです。

しかも回想に関しても時系列にするわけでもなく、いきなり社会人の頃のエピソードに戻ったかと思えば、今度は幼少期、その次は高校時代と「点」で戻っていくスタイルなので、キムジヨン氏が生きてきた「人生」が見えづらいのです。

加えて連続性に欠けるので、彼女が幼少期を過ごした、高校時代を過ごした、就活生の時期を過ごした時代や社会がほとんど見えず、彼女が一体何に苦しんできたのかも明確ではありません。

しかも、回想は基本的に彼女が家族と一緒に過ごしている時間にしかジャンプしないので、世界が閉じているんですよね。

『82年生まれ、キムジヨン』という作品の強みは、この作品は「わたしの物語」だと多くの人に感じさせられたことだと思っています。

だからこそ、この映画版はたった1人の「キム・ジヨン」の物語に仕立て上げてしまい、普遍性が薄まったというのがその実でしょう。

また、本作は原作には確かに存在していたあの激しい怒りの感情を極力マイルドにし、その空いた部分に「エモ」を足し込んであるんですよね。

その結果として、普通に良い「家族映画」くらいにしか思えない内容になっているのが残念でした。

確かにキムジヨン氏が夫と共にこれからの治療やライフスタイルについて本音で語り合う終盤のシーンは感動します。

でもこれってやっぱりこのキムジヨン氏のこの家族の物語として感動しているに過ぎないのであって、普遍性がなく、どこまでも閉じているんですよね。

個人的に原作で感動したのは、先ほども言及した母のオ・ミスクが自分の娘(長女)を教育大学に進学させてしまったことを悔やむシーンです。

このシーンの何がすごいのかと言いますと、「オ・ミスク」という1人の女性が同世代の女性が普遍的に抱えている後悔や苦悩を背負っているからなんですよね。

きちんと彼女の生きた時代性が描かれていて、そして娘の世代になって社会がどう変化したのかが描かれていて、IMF危機という社会情勢がどういう風に絡んで…というバックグラウンドがしっかりしているので、極めて普遍性があるんです。

今回の映画版は、その視線のほとんどが主人公の家庭の内部にだけ向けられているので、その悩みもあの家庭特有のものという風に感じて、それで終わってしまいそうなんですよね。

彼女が「憑依」されるのは基本的に身近な女性であり、そこには自分の母親や祖母と言った違った世代の女性が含まれています。

そうした異なる世代の女性が82年に最もたくさんつけられた名前「キム・ジヨン」に憑依をして物言いをするわけで、その意義を明確にするには当然、原作には存在していた2つの世代に当たるスポットが欠かせません。

ここをカットした結果、もう映画版では「憑依」の症状そのものの意味が薄れているような気すらしましたね…。

だからこそ、よくある家族映画の1つに見えてしまうし、この作品が世に出た最初の『82年生まれ、キムジヨン』だったら数多ある他の家族映画の良作に埋もれていたことと思うのです。

ここまで映画版を酷評してきましたが、今作の主題性や描いたものを否定するつもりはありません。

あくまでも映画としてどうか、『82年生まれ、キムジヨン』の映画版としてどうかを自分なりに考えて、書かせていただいたに過ぎません。

これを読んでいただけると、当ブログ管理人がなぜこんなにも映画版に不満を抱えているのか、その理由が少し伝わるかもしれません…。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は『82年生まれ、キムジヨン』についてお話してきました。

やはりこの作品は1冊の小説としてという枠組みを超えた、とんでもない作品だと思います。

そして『パラサイト 半地下の家族』と同様に韓国に根差した内容なのに、普遍性を兼ね備えており、世界中の人の共感を呼ぶ内容になっているのです。

また、先ほども書きましたが女性キャラクターのみをフルネームで描き、男性キャラクターに至っては敬称でしか描かれないという徹底した「ミラーリング」には驚かされました。

物語だけでなく、こうした文体的なギミックでこれまで女性が受けてきた差別や迫害、不条理を男性に跳ね返してしまうというウィットも本作が多くの人を惹きつけた要因なのでしょう。

本作はもちろん女性の物語ではあるのですが、男性こそ見ておくべき、読んでおくべき作品だと個人的には思っています。

何と言うか本作を読んでいると自分の中の無意識の差別意識のようなものを「見抜かれて」いるような気がして、確かに冷や汗が止まらなくなります。

日本は韓国とは民俗的気質も違いますし、すぐに大規模なデモや集会が起きたりなんてことはありません。

だからこそ女性がなかなか声を上げられずに孤独に苦しんでいるなんてことも少なくないと思います。そうした状況をどうやって変革していくのか。

それぞれの人の視点から、「キム・ジヨン」をどうすれば救えるのか、彼女の未来を明るいものにできるのかを今一度考えてみる必要があるでしょう。

とりあえず、「映画館にはレディースデイがあるし、女性は社会的に優遇されているじゃないか!」なんて平気で言ってしまうような人は絶対に今作を見ておいてくださいね…。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。