みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね『蜜蜂と遠雷』についてお話していこうと思います。

恩田陸さんが長年にわたって取材を重ねる中で、作り上げてきた1つの音楽コンクールの最初から最後までを描きたいという欲求を形にしたのが子の小説でした。

音楽小説ってやはり、活字で表現する限界もあったりして、どうしても読みにくかい印象を与えるんですが、恩田陸さんがこの小説で見事にそんなイメージを打破してくれたように思います。

コンクールを通して最初から最後まで描くというエンタメ性、そこに登場する様々なタイプの「天才」を描き、群像劇的に仕上げることで明確な主人公を用意しないという斬新さ、豊かな音楽の表現。

文庫本で800ページ弱にもわたる音楽小説をこれほどまでに「読ませる」内容に仕上げたその手腕には脱帽です。

というのも映画というメディアは、カメラの視点がそのまま鑑賞者の視点になるので、ある程度「視点」を限定しないと空中分解してしまう危険性があるのです。

今作の小説の特徴は、演奏者、観覧者、審査員、マスメディアなど様々な視点の人たちの心象で1つのコンクールを捉えていくという群像劇的な妙です。

これを何の工夫もなく映画に落とし込むと、ただただ冗長で散漫なだけで、とても見れる映画にはならないと思います。

その辺りを今回の映画版がどうクリアしてくるのかという視点で見ても、楽しめるのではないでしょうか。

さて、本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『蜜蜂と遠雷』

あらすじ

ピアノの天才たちが集う芳ヶ江国際ピアノコンクールの予選会が開催されることとなった。

第6回となるこのコンクールは、前回の優勝者がその後スターダムを駆け上がっていったことで、注目されていた。

そしてパリで開催されたオーディションに突如音楽界の名手ホフマンの推薦状を携えた少年「風間塵」が現れる。

彼の演奏は、審査員たちに衝撃を与える扇動的な演奏であり、審査員の間でも大きく評価が分かれることとなった。

しかし、その卓越した才能をオーディションの段階で落とすわけにもいかず、予選・本選に各国から集う審査員たちに委ねようということでオーディションを通過させた。

芳ヶ江国際ピアノコンクールの予選会には、「風間塵」の他に2人、話題性に富んだコンテスタントがいた。

かつて神童と謳われ数々のピアノコンクールで演奏してきた経歴を持ちながらも、母の死をきっかけにピアノから離れた栄伝亜夜。

ニューヨークで名門ジュリアード音楽院在籍し、圧倒的な技術とアイドル性を兼ね備えたマサル・C・レビ=アナトール。

注目されたコンクールは例年にも増してハイレベルな争いが繰り広げられる。

そして謎の少年「風間塵」の演奏が天才たちの心を掻き立て、彼らを覚醒させていく。

天才たちの音楽とそしてイメージのぶつかり合いのその先に待ち受けているものとは・・・?

スタッフ・キャスト

- 監督:石川慶

- 脚本:石川慶

- 撮影監督:ピオトル・ニエミイスキ

- 照明:宗賢次郎

- 録音:久連石由文

- 美術:我妻弘之

- 編集:太田義則

- 劇中音楽:篠田大介

- 「春と修羅」作曲:藤倉大

監督を務めるのは、映画『愚行録』などで知られる石川慶さんです。

『愚行録』という作品をご存じない方のために説明すると、いわゆる叙述トリックに裏打ちされた本という活字メディアの特性を生かしたミステリなんです。

これも実写化が発表された時に、不可能だろうという声が多数挙がっていたんですが、石川慶監督がそれを見事に映画に落とし込みました。

こういう実績がある彼だからこそ、今回の『蜜蜂と遠雷』の映画版についても期待できるのではないかと思っています。

撮影や照明にも『愚行録』のピオトル・ニエミイスキと宗賢次郎が参加しており、その点で見ると石川慶監督のお気に入り集結という印象です。

また、群像劇的な構成だからこそ作品のキーマンになってくる編集を担当したのは、『アウトレイジ』シリーズなどでも知られる太田義則さんです。

劇伴音楽には、初挑戦の篠田大介が起用されました。彼はジブリ音楽で知られる巨匠坂本龍一にもその才能を認められた作曲家です。

また劇中で登場する2次予選の課題曲「春と修羅」を現代音楽作曲家の藤倉大が手掛けました。

- 栄伝亜夜:松岡茉優

- 高島明石:松坂桃李

- マサル・カルロス・レヴィ・アナトール:森崎ウィン

- 風間塵:鈴鹿央士

栄伝亜夜役には、今の日本の20代の女優で最も実力があるといっても過言ではないであろう松岡茉優さんが起用されています。

彼女の演技を味わいたいという方は『勝手にふるえてろ』や『万引き家族』をチェックしてみてくださいね。

そしてマサル役には、スピルバーグ監督の『レディプレイヤー1』に出演していたことでも知られる森崎ウィンが選ばれました。

また、明石役には、近年その演技が高く評価され、話題作に次々に出演している松坂桃李さんが起用されました。

彼の演技を堪能したいという方はとりあえず『孤狼の血』や『居眠り磐音』と言った作品をチェックしてみてください。

そして風間塵役には新人の鈴鹿央士が大抜擢されました。役どころとしても無名の新人ピアニストなので、彼が他の3人の演技にどんな影響を与えてくれるのかも非常に楽しみです。

より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!

『蜜蜂と遠雷』感想・解説(ネタバレあり)

プロセスではなくひたすらに音楽にフォーカスする

今作『蜜蜂と遠雷』は、音楽を題材にした作品なのですが、いわゆる「スポ根」的な作劇になっていないのが、最大の特徴ではないでしょうか。

というのもコンクールというのは、言うまでもなく「戦い」であるわけで、それをドラマチックに描こうとするならば、コンクールの描写よりもむしろそこに至るまでの苦悩や葛藤にフォーカスすべきでしょう。

武田綾乃先生の『響け!ユーフォニアム』シリーズなんかは、その傾向が顕著で、とにかく練習風景の方に重きを置き、コンクールのパートが作品に占める割合はごくわずかです。

劇中で、雅美という女性が明石を中心にしてコンクールのドキュメンタリー映像を撮影していましたが、彼女はやはり「物語」を欲していましたよね。

彼女が欲していたのは、確かにコンクールの映像ではありましたが、仕事をしながら、家事子育てをしながらそれでも音楽に向き合い続けた苦労人である明石のドラマです。

私がこの『蜜蜂と遠雷』という作品を読んでいて、ふと思い出したのがヴィム・ヴェンダースという映画監督です。

彼のドキュメンタリー映画の中に『セバスチャン・サルガド 地球へのラブレター』という作品があります。

この作品は、その年のアカデミー賞ドキュメンタリー部門にノミネートしました。

そして同じ年に同じく写真家のドキュメンタリーである『ヴィヴィアン・マイヤーを探して』という作品がアカデミー賞にノミネートされました。

『ヴィヴィアン・マイヤーを探して』は、いわゆる写真家の人物の人生に迫る王道の構成のドキュメンタリー映画でした。

その一方で、ヴェンダースの『セバスチャン・サルガド 地球へのラブレター』は写真家のドキュメンタリーなのですが、その人の人生というよりもひたすらに彼の作り出した作品にフォーカスし、そこに隠されたイメージの神秘に迫ろうと試みました。

つまり、2つの作品は似たような題材を据えながらも、全く異なるところにフォカースしたというわけです。

そして『蜜蜂と遠雷』という作品は当然のようにヴィム・ヴェンダース的なプロセスではなく、ひたすらにコンテスタントたちが奏でる音楽にフォーカスし続けるという構成をとっています。

そのためいわゆる「スポ根」的な汗と涙の物語からは程遠い仕上がりになっているのですが、かえって斬新で、音楽小説の中でも特異な存在感を放っていることは確かだと思います。

天才同士のイメージの共鳴に震える

今作『蜜蜂と遠雷』の最大の見どころは、やはり天才同士によるイメージのぶつかり合いと共鳴でしょう。

それも単に練習量や才能、技能、テクニックで登場人物たちがお互いを打倒し合うというようなストーリーを描いているのではありません。

風間塵という1人の少年を中心にして、天才同士が、お互いの力を最大限に引き出し合うというある種の「共鳴」を描いたわけですよ。

とりわけ今作の中で印象的だった言葉は「音楽を外へと連れ出す」というものでした。

これはもちろん、人の手によって閉じ込められていた音を自然へと還元していくという風間塵とホフマンの音楽観でもあるのですが、もう1つ別の意味がありました。

それは、彼の演奏を聞いた天才たちが共鳴し、自分たちの最高の演奏を引き出せるようになるという意味での「外へと連れ出す」です。

とりわけ後者の意味があるんだと分かったときに、私は松本大洋の『ピンポン』を強く想起しました。

この作品は、卓球という競技を通じて、天才と凡才の間にある途方もない壁と、そして天才だけが見ることのできる頂きの風景を見せるというスポーツ漫画です。

とりわけこの作品の主人公である星野という少年は、類まれなる才能を持ちながらも練習に対して不誠実で、それ故に実力を伸ばせずにいました。

しかし、ある時懸命に練習することに目覚め、そして大会で強敵や天才と呼ばれた選手たちを次々に打倒していきます。

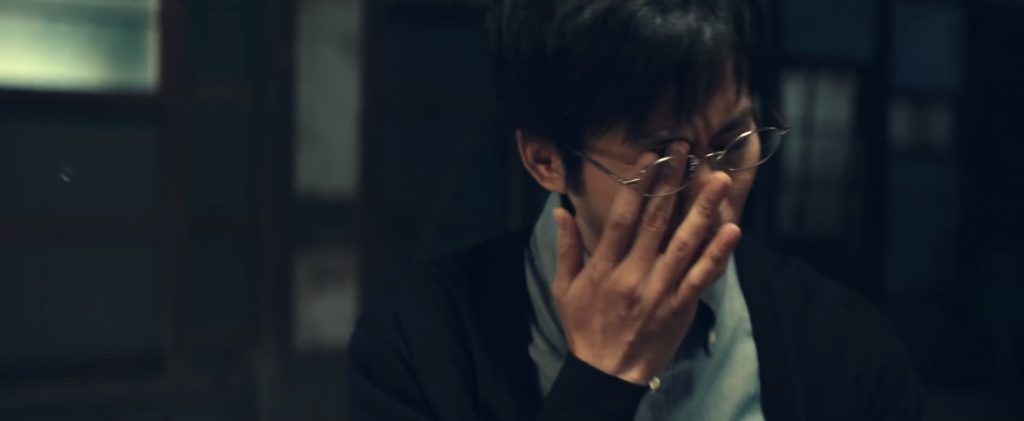

『ピンポン』という漫画の中で特に印象的なのは、何と言っても星野が努力の天才(孤高の天才)である風間という男が激突する大会の準決勝の試合です。

風間は常に勝ち続けてきましたが、後進に追いつかれるのではないかという恐怖に怯え、練習の虫となり、さらには試合前には緊張とストレスでトイレから出られなくなるほどに追い詰められていました。

そんな風間を星野という少年は、純粋に卓球をそして目の前のこの試合を楽しむという気持ちで薄暗い個室トイレの闇の中から救い出し、そして天才だけが見ることのできる世界へと連れ出します。

そこはプレッシャーなど存在せず、ただ卓球が純粋に楽しいという気持ちだけが溢れてくる場所であり、風間はいつも以上の力を発揮します。

そして『蜜蜂と遠雷』の中で最もエモーショナルな瞬間の1つがやはり明石が奨励賞・菱沼賞を受賞するシーンではないでしょうか。

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

彼の役割って言わば『ピンポン』で言うところの「凡才」、つまりアクマや真田の立ち位置なんだと思います。

もちろん明石には音楽の才能が間違いなくあります。しかし、彼が風間塵や栄伝亜夜の領域に辿り着けないのだということは明白です。

彼自身もそれを分かっていて、だからこそステージで演奏する彼らの姿を見ながら自分の現在地との明確な距離感を実感し、その途方もない差に涙するのです。

しかし、本作はそんな彼にも「救い」を用意していました。それが奨励賞・菱沼賞だったというわけです。

きっと誰だって風間塵や栄伝亜夜の領域に辿り着きたいと願っていますし、自分にそんな才能があればと想像してみることでしょう。

ただ、そこに辿り着けるのはほんの一握りの存在であって、もはや努力だけではどうしようもない壁が確かに存在しています。

それでも、「凡才」が努力する意味がないのかと言われたら、当然そうではなくて明石のように必死に喰らいつこうとしてきた人間には、その人なりの成果を「音楽の神」は与えてくれるのです。

天才同士の頂の心象風景にフォーカスしながらも、天才にはなれなかった者ないし天才ではない者への肯定と希望をも示したところに、本作の音楽を続ける者への敬意を感じました。

知能と感性

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

近年「人工知能=AI」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。

そしてさらにニュースを見ていると、そんな人工知能に作曲をさせるという実験までもが進められているようです。

「知能」というのは、知識を活用して物事を理解判断することです。

AIはこれまでに存在した音楽の膨大なデータを「ビッグデータ」として、それをベースにし、組み合わせを作成することで確かに「新しい音楽」を作曲することはできるでしょう。

しかし、これはあくまでも「データ=知識」を活用してそれを再配列しているにすぎないわけで、そこには「感性」が存在していません。

「感性」というのは、外界からの刺激を受け止める感覚的能力とも言われますが、もっと簡単に言うと「感じる」ことですよね。

AIは確かに「知能」を有してはいますが、この「感性」を手に入れるには至っていませんし、これを実現するにはまだまだ時間がかかるといわれています。

『蜜蜂と遠雷』の中でも仄めかされていますが、実はクラシック音楽は「知性」的な側面が非常に強いんですよ。

というのも、本作の中で「カデンツァ」と呼ばれる即興パートが何度か登場しましたが、その際に通常コンクールなどではオリジナルを弾くのではなく、これまでの楽曲の中から引用するのが定例とされていることが明かされていました。

また、クラシック音楽そのものにも、自分の中にある作曲家の情報などから楽曲を解釈し、「知性」的に演奏した方がコンクールで評価されるという側面があります。

『蜜蜂と遠雷』の中で面白かったのは、「春と修羅」のカデンツァ部分を巡るコンテスタントたちの姿勢ですよね。

やはり多いのは、作曲家の経歴や音楽性、人生観などを辿ってそういった「知識」をベースにして「知能」的に演奏するという姿勢です。

その一方で、自分の感じたままを弾くという風間塵や栄伝亜夜のような「感性」的なコンテスタントもいましたよね。

どちらが正しいというのはもちろんありませんが、音楽とは本来は感覚的なものです。

AIには取って代わることのできない、人間にしかできない「感性」に基づいた音楽。

そこにこそ人間が音楽に取り組む意義があるのではないかと感じました。

恩田陸がラストで見せた最高の演出

今作『蜜蜂と遠雷』のラストで度肝を抜かれた人は多いんじゃないでしょうか。

何とも驚きなのは、今作が栄伝亜夜の本選での演奏を描かなかったところですよ。

まず1つ目は、あえて彼女の演奏を描かないことで余韻を残すことに成功しているという点です。

この小説は確かに、視点を変えてコンクールの描写を綴っていくという手法を取ったことで、同じような描写でも色が大きく変化します。

しかし、どうしても似たような展開と描写が続いてしまうため、徐々にマンネリ感を感じて、下巻の途中くらいになると、演奏シーンをザーッと読み流してしまうことすらあります。

それでも読み手としては、どれだけ読むことに疲れていたとしても作品のフィナーレに該当する栄伝亜夜には嫌でも注目してしまうでしょう。

ただ、彼女の演奏が小説の中で描かれることはありません。

恩田陸は、最後の最後で、観客が最も興味を惹かれた彼女の演奏を敢えて描かないという選択をすることで、栄伝亜夜の音楽を強調したかったのでしょう。

そしてもう1つが、先ほども述べた「音楽を外へと連れ出す」という言葉ですよね。

恩田陸は、おそらくメタ的な手法を用いようとして、栄伝亜夜の本選を「小説の中では」描かなかったのだと思っています。

音楽は私たちの身の回りに溢れているものであり、決して小説の中にある必要があるものでもありません。

だからこそ、著者は彼女の音楽を描かないことで、栄伝亜夜の奏でる音楽を私たちの世界へと解き放ったのです。

そういう意味でも、ラストで栄伝亜夜の演奏もなく、急な幕切れを迎えたことには、恩田さんの粋な計らいに思えました。

『蜜蜂と遠雷』というタイトルに込められた意味とは?

やはり多くの人が気になるのは、本作のタイトルではないでしょうか?

明るい野山を群れ飛ぶ無数の蜜蜂は、世界を祝福する音符であると

(『蜜蜂と遠雷』より引用)

「蜜蜂」については冒頭にも記述がありますし、それから本作の最後の最後にもある程度言及があります。

蜜蜂がいなくなると、私たちの世界は大きな危機に陥るだろうとも言われていますが、蜜蜂はあらゆる植物たちの花粉を媒介することで、その受粉と果実の生成の手助けをします。

そのため、「蜜蜂」というのは今作で言うなれば、風間塵という少年のことになるでしょう。

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

彼はコンクールの中でマサルと栄伝亜夜という2人の天才の真の力の発現を手助けしたというより、蜜蜂の如く導き出しました。

一方で「遠雷」についての記述を見ておきましょう。

遠いところで、低く雷が鳴っている。冬の雷。何かが胸の奥で泡立つ感じがした。稲光は見えない。

(『蜜蜂と遠雷』より引用)

「遠雷」とは読んで字の如くで、遠くで鳴っていて見えないけれども音は確かに聞こえるという類の雷のことです。

これが誰を表しているのかと考えてみますと、それはホフマン先生のように思えます。

彼は既に亡くなってしまいました。しかし、彼は自分の弟子である風間塵に自分の願いであった「音楽を外へと連れ出す」を託しました。

そして、姿はもはや見ることができませんが、遠くで確かに音を立てており、審査員たちやコンテスタントたちに確かに影響を与えています。

このように「音楽を外の世界へと戻そう」とした風間塵とホフマン先生という2人の人物のことをそれぞれ「蜜蜂」と「遠雷」と呼んだのではないでしょうか。

というのも『蜜蜂と遠雷』というタイトルが意識しているのは、間違いなく宮沢賢治の『春と修羅』だからです。

その『春と修羅』の序説を引用します。

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといつしよに

せはしくせはしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です(ひかりはたもち その電燈は失はれ)

(『春と修羅』より引用)

この中で特に注目すべきだと感じたのは、青色で示した「わたくし=現象」なのだと仄めかす冒頭の部分です。

普通に考えるならば「わたくし」というものは「物」であり「者」でありそして「存在」です。

しかし、宮沢賢治は「わたくし」というものは「現象」であると詩の中で主張し、「仮定された有機交流電燈のひとつの青い照明」のようだと語られています。

なぜ、宮沢賢治がこんな考え方をしていたのかと言うと、『春と修羅』は彼の妹の死の悲しみと彼女を失ったことによる孤独のど真ん中にいた頃に著されたものだからでしょう。

「わたくし」というものは「現象」であると捉える独特の価値観は、彼が自分の妹を失うというショッキングな出来事を乗り越えるために必要だったものなのだと思います。

まさに愛する妹がいなくなってしまった春に「修羅」として1人懸命に生きようとする宮沢賢治の思いが込められた詩ないし詩集と言えるでしょう。

そう考えた時に『蜜蜂と遠雷』という作品は、恩田陸流の『春と修羅』なのではないかと思いました。

宮沢賢治が「もの」や「存在」だった「わたくし」を「現象」として捉えなおしたが如く、恩田陸は「もの」や「存在」としての音楽を「現象」として表現したのです。

だからこそ、今作における音楽の表現はとにかくイメージの世界に没頭しており、まさに音楽を1つの「現象」として描いています。

また、宮沢賢治が妹との死別を詩集の中に織り込んだのに対して、恩田陸は天才たちの出会いと共鳴を織り込みました。

こういった観点から見ても、『蜜蜂と遠雷』というタイトルが『春と修羅』を意識している可能性は非常に高いと思いました。

実写化不可能を可能にした石川監督の手腕

早速公開された映画版の方を鑑賞してきたんですが、これハイレベルすぎますね。

そもそも文庫本で前後編合計1000ページ弱あるような小説を2時間の映画でという無謀な挑戦なんですが、それにも関わらずこれほどまでに琴線に触れる作品に仕上げた石川慶監督の手腕に脱帽です。

今回は映画版が凄いと感じた3つの理由を解説していきたいと思います。

群像劇的構造の妙をきちんと残した構成

まず、『蜜蜂と遠雷』という作品が映画化されると聞いて、個人的に難しいだろうと感じたのは、今作が群像劇であるという点です。

しかもコンテスタントだけではなく、それを支える友人や家族、一般の観客、メディア、審査員、舞台袖のスタッフなど様々な人物の視点から少しずつ物語を展開し、そのパッチワークで1つのコンクールを描くという構成になっています。

そもそも『蜜蜂と遠雷』の原作には、明確な主人公が存在しません。

どのキャラクターにも比較的平等にスポットが当たりますし、原作者の恩田さんも主人公的なポジションのキャラクターを生まないように意識しながら書いたんだと思います。

しかし、これは映画というメディアにとっては非常に不都合な作品構造です。

というのも映画はやはり映像メディアであり、映画の中に映る風景がそのまま観客の視界になるわけですから、あまり多くの視点を取り入れすぎると、作品が散漫になる危険性が高まります。

それでも、本作はラストに至るまでの視点の激しい変遷を、監督自ら担当した編集の妙で乗り切って見せました。

この映画が凄いのは、視点の移り変わりが非常に自然で、見ている我々に視点が他の人物に移っているということをあまり露骨に意識させない点です。

基本的にこの映画の撮影と編集は、ドラマが1つのコンクール会場で起こっているものであるという点を強く意識して編集されています。

そのため複数のキャラクターが同じ会場にいて、1つの出来事を同時に体感しているという状況が生まれています。

その空間共有性と同時性が担保されていることで、視点を移し替えたとしても観客はそれほど違和感を感じないように計算されているのです。

冒頭の1次予選の結果発表のシーンや2次予選の明石の演奏のシーンの編集は実に美しいと思います。

1次予選の結果発表のシーンは冒頭にあるということで、キャラクター紹介も兼ねて、視点を次々に移していきます。

1つの空間を共有しつつも、違った表情や挙動で結果を待っている様子を映し出し、ナレーション等で説明することなく、登場人物のそれぞれの人間性や立ち位置を表現することに成功しています。

2次予選の明石の演奏のシーンでは、彼の演奏を複数の人物が違った心情で聞いてる様子というのを映像だけで物語ることに成功しています。

彼の妻の視点、彼の取材をするメディアの視点、コンテスタントの風間塵や栄伝亜夜の視点、審査員や作曲者の菱沼の視点など明石の演奏という1つの事象を共有する多数の視線を巧みに描き分けます。

時折、大胆に別の時間軸や場所での映像をインサートする際に、画質の粗い映像を使っているのも丁寧ですよね。

このように卓越した撮影と編集により、原作の特徴である群像劇的な構造をそのまま残すことに成功しているのです。

栄伝亜夜の物語として描き切る

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

群像的な原作の構造をできるだけ丁寧に残しつつも、栄伝亜夜の物語に収束させていくというアプローチは一貫していました。

今回の映画版は明言はしないものの栄伝亜夜を「主人公」ポジションに据えた物語へとコンバートしました。

これに伴い原作ではかなり天真爛漫な性格で、2次予選くらいの頃にはもう過去のトラウマを払拭していたような印象がある彼女のキャラクターを大きく改変してきました。

本選まで、母親のトラウマを引きずって本来の力を発揮しきれていないという展開になっていたり、原作では天真爛漫だった性格が、少し内向的な印象に改変されています。

そして原作では比較的独立していた風間塵とマサル、明石の物語の中から、栄伝亜夜の物語に関与する部分を意識的に抽出し、2時間の映画の中で再構成しています。

そのため、亜夜以外のキャラクターの背景の描写は大幅にカットされています。

とりわけ原作では最も出番が多く、主人公の立ち位置に最も近かった風間塵のパートはかなり減ってしまいました。

ただ『蜜蜂と遠雷』という作品の肝がどこにあるのかと言うと、風間塵という特異な才能を持つピアニストが他の天才たちの才能を開花させていくという点です。

原作は、これを影響を与えていく側の視点から描きました。そのため亜夜が本選でプロコフィエフの『ピアノ協奏曲第3番』を演奏するシーンは描かれません。

一方で、映画版はこれを影響を受ける側の視点からの物語へとコンバートしました。

そのため、風間塵とマサル、明石という3人のキャラクターは、亜夜に影響を及ぼすための役割を任されています。

それでも劇中にこの4人が相互に小さな影響を与え、化学反応を起こしていく様を描くことを忘れません。

そして最大の化学反応を原作では描かれなかったラストのプロコフィエフの『ピアノ協奏曲第3番』に集約しています。

風間塵とマサル、明石の3人から受けた影響を自らの音楽性に還元していった彼女の覚醒の瞬間をまさしく音色だけで演出します。

また細かいのですが、ピアノの漆黒の中に映りこんでいる像が、2次予選の時は母親と幼少期の自分だったのですが、本選では今の自分に変わるという演出で彼女の変化を表現しました。

原作では描かれていない彼女の『ピアノ協奏曲第3番』の演奏に監督は「ギフト」の何たるかを託したのです。

この改変に込められた意味は後はど自分なりの解釈を示しますね!

小説と映画の違いを生かした作劇

『蜜蜂と遠雷』という作品の原作は、基本的にピアノを演奏する風景というよりは、その音色が観客に与えるイメージや心象風景を描写するという点で特異性を孕んでいます。

小説というものは、基本的に文字で不可視の情報を可視化していくメディアです。そのため書かれている以上の情報を読み手が受け取ることが難しいのです。

その点で『蜜蜂と遠雷』は音楽というものを聞いた時に生じる不可視のイメージを活字に起こすことで、可視化し、その世界をイメージした読み手にそこで聞こえる音を想像させるというアプローチをとったのです。

一方で映画というものは、可視の情報から不可視の情報や背景を想像させることができるメディアです。

今作の監督を務めた石川慶さんはその違いをしっかりと理解したうえで、『蜜蜂と遠雷』を映画に落とし込んでいますよね。

この小説が映画化されると聞いた時に、私はてっきりあの音楽を聴いている時の心象風景をテレンスマリック的に見せる映画になるんだろうと思っていました。

しかし、よくよく考えれば、映画であればその演奏風景や音色から、原作では明確に記す必要があった心象風景やイメージの部分を観客の想像に委ねることができるんですよ。

そのため、映画版は演奏シーンは基本的にコンテスタントが演奏している様子をひたすらに映し出します。

ここで観客が信頼できない説明好きな映画監督であれば、審査員のナレーションで実況を入れたり、聞いているコンテスタントのセリフなんかを入れて、その演奏の様子を言語化しようとするでしょう。

ただ、石川慶監督は映像の力を、映画の力を心の底から信じていますよね。

だからこそ余計なものを入れず、純度100%の演奏シーンと音色で真っ向から勝負を仕掛けてきます。

そんなシンプルな味付けの映画にも関わらず、クラシック音楽に対して何の思い入れもない私が、思わず号泣してしまったという事実に本作の素晴らしさが集約されていると思います。

原作は、音楽を聴いている時の心象風景を描くことで、文字では表現することができない「音」を読み手にイメージさせようとしました。

逆に映画版は音楽を奏でている様子とその音色から、それらが表現する世界や風景をイメージさせようとしました。

石川慶監督は小説と映画というメディアの違いを生かし、実写化不可能とも言われた『蜜蜂と遠雷』を見事に映像化して見せたのです。

映画版の亜夜はなぜ『ピアノ協奏曲第3番』を弾いたか?

実は、私も当初原作と混同していて勘違いをしていたんですが、原作と映画版では亜夜が弾いている曲が変わっているんです。

原作では

- マサル:プロコフィエフ『ピアノ協奏曲第3番』

- 亜夜:プロコフィエフ『ピアノ協奏曲第2番』

でした。

これが映画版では

- マサル:プロコフィエフ『ピアノ協奏曲第2番』

- 亜夜:プロコフィエフ『ピアノ協奏曲第3番』

に入れ替わっていたというわけです。

この改変って実は重要だと気がつきましたし、単純に『ピアノ協奏曲第3番』の方がキャッチーで人気があるから最後に持ってきたというわけではないと思います。

私は、映画版がこの改変を行ったのは、マサルに2番を弾かせる必要があったからなんだと思っています。

マサルは映画版では本選の前に発言していましたが、コンポーザーピアニストになりたいという野望を持っています。

つまり、単なる演奏者として大成したいのではなく、作曲者として名をとどろかせたいと考えているのです。

そんな彼の決意を表したいのであれば、初演当時あまりの斬新さに賛否両論を巻き起こし、音楽界に衝撃を与えた『ピアノ協奏曲第2番』の方を演奏させる方が文脈としては自然だと思いました。

そして亜夜が3番の方を弾く理由も一応個人的にはあると思っています。

というのも原作の中で、亜夜とマサルがプロコフィエフについて語っているシーンでこんな一幕があります。

「確かに。僕、三番聴いてると、『スターウォーズ』みたいなスペース・オペラを想像するんだよね」

「分かる、宇宙ものだよね、あれは。二番はノワール系」

「そうそう、暗黒街の抗争みたいな」

(『蜜蜂と遠雷』より引用)

まさしくその通りです。

今回の映画版は紛れもなく栄伝亜夜の物語になっているわけで、彼女の物語というのは、かつて子供だった頃に立ち去ってしまったステージへと「演奏者」として帰還することでした。

そこに至るまでには、心象風景の中での母親との再会や決別、天才たち(仲間たち)との出会いがあったわけで、そういった物語を経て、彼女はステージへと「英雄」として帰還するのです。

これは『スターウォーズ』オリジナルトリロジーのルークの物語に準えていると言っても過言ではありません。

栄伝亜夜という少女の音楽の宇宙を巡る「スペースオペラ」の1つの終わりの始まりを表現するにあたって、原作で「スターウォーズ」的だと評されていた『ピアノ協奏曲第3番』を持ってくるのは演出として非常に適格だと思いました。

個人的な解釈ではありますが、ここまで計算したうえで楽曲を入れ替えていたのだとすれば、この映画はやはりとてつもない傑作だと思いますよ。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は『蜜蜂と遠雷』についてお話してきました。

大前提として音楽を小説というメディアで表現するところに機微と魅力を見出した作品なので、映像化してしまうとその意義がそもそも失われてしまうという危険性があります。

また、「視点」が激しく移り変わる独特の群像劇であるため、映画には不向きな構成になっていることも気がかりです。

こういった数々の難関を、叙述トリック物で実写化不可能と言われた『愚行録』をものにした石川慶がどう挑んでくるのかにも注目が集まります。

そういう意味でも、映画版が凄く楽しみです。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。