みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『ベイビードライバー』についてお話していこうと思います。

この映画はその年の賞レースでも高く評価された作品で、映画好きの中にも多くのファンがいる作品と言えるでしょう。

本作が最高なのは、何と言っても音楽と映像の親和性の高さです。

歌詞と物語がリンクしているのはもちろんとして、劇中に引用された名曲たちと映像がピタリと融合している様には思わず、アッと声が出そうになります。

こちらは音楽と映像をピタリと合わせるために「9時間で28テイクも撮った」と言われています。

それくらいに音楽と映像の親和性にこだわった映画だということが透けて見えるポイントです。

そんな今作の映像と音楽の親和性の高さについては当ブログの公式YouTubeチャンネルの方で動画を投稿させていただきまして、そちらの方で解説させていただいております!

そして、この記事では、より「映像」そのものにフォーカスして、カメラワークやアングルの凄みをみなさんにお伝えできたらと考えております。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『ベイビードライバー』

あらすじ

天才的なドライビング・センスを買われ、犯罪組織の“逃がし屋”として活躍する若きドライバー、通称「ベイビー」。

彼の最高のテクニックを発揮するための小道具、それは「完璧なプレイリスト」が揃っているiPod。

子供のころの交通事故の後遺症で耳鳴りが激しい彼だが、音楽にノって外界から完璧に遮断されると、耳鳴りは消え、イカれたドライバーへと変貌します。

しかし、心優しい彼は早く犯罪組織から足を洗いたいと願っていました。

そんなある日、いつも訪れていたファミレスで、運命の女の子デボラと出会います。

彼女との出会いが、ベイビーの真っ当に生きたいという思いを加速させていく一方で、彼のテクニックに目をつけた組織がやすやすと解放してくれるはずもなく…。

スタッフ・キャスト

- 監督:エドガー・ライト

- 脚本:エドガー・ライト

- 撮影:ビル・ポープ

- 美術:マーカス・ローランド

- 編集:ポール・マクリス ジョナサン・エイモス

- 音楽:スティーブン・プライス

さて、本作の監督を務めたのは『ショーン・オブ・ザ・デッド』の監督、そして『アントマン』の脚本を手掛けたことでも知られるエドガー・ライトです。

この『ベイビードライバー』という作品は、1978年に公開されたウォルター・ヒル監督作のハードボイルド・カーアクション映画『ザ・ドライバー』をリスペクトして作られた作品とされています。

しかし、そうしたクライム映画の土台にエドガー・ライトらしいコメディ要素が見事に融合し、独特の作品性が生み出されました。

例えば、緊迫感のある犯罪組織の襲撃前に『オースティンパワーズ』の主人公の頭部を模したマスクをかぶるシーンのような緩急のつけ方が見事なんですよね。

撮影には『マトリックス』や『アリータ』などでも知られるビル・ポープ、編集には、エドガー・ライト監督の『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』などでもお馴染みのポール・マクリスらが起用されています。

そして特徴的な本作の音楽を手掛けたのは、『ゼログラビティ』や『フューリー』にも楽曲を提供していたスティーブン・プライスが手がけていますね。

- ベイビー:アンセル・エルゴート

- デボラ:リリー・ジェームズ

- ドク:ケビン・スペイシー

- バッツ:ジェイミー・フォックス

- バディ:ジョン・ハム

- ダーリン:エイザ・ゴンザレス

- グリフ:ジョン・バーンサル

- ジョゼフ:CJ・ジョーンズ

主人公のベイビーを演じたのは、『きっと、星のせいじゃない。』で注目されたアンセル・エルゴートです。

そして、ヒロインであるデボラ役に実写版『シンデレラ』や『マンマミーア ヒアウィーゴー』などでおなじみのリリー・ジェームズが起用されました。

他にも本作でベイビーを犯罪組織に縛りつけるドク役を名優ケビン・スペイシーが務めました。

同様にバッツ役にも名優ジェイミー・フォックスが起用されていますね。

『ベイビードライバー』解説・考察(ネタバレあり)

映像で「物語る」を極めた作品!

さて、『ベイビードライバー』という作品を語る上で、やはり注目を集めやすいのは、その「音楽」的な側面でしょう。

主人公のベイビーは、幼少期の事故のトラウマから耳鳴りを患っているのですが、彼が持つiPodで「完璧なプレイリスト」の音楽を聴くことで、それを打ち消すことができます。

そうして、イヤホンを耳に装着したままで、音楽のビートに合わせて天才的なドライビングテクニックを披露するんですね。

ペットボトルをマイク代わりに使ってシャウトしたり、車のワイパーに合わせてビートを刻んだり、もうノリノリのノリです。

また、引用されている楽曲と、劇中の効果音が見事に重なり、作品全体が豊かなハーモニーを奏でているようで個人的には「ずっと聞いていたい映画」だと思いました。

ただ、本作『ベイビードライバー』は耳から入って来る情報だけではなくて、「目」から入って来る情報にも並々ならぬこだわりを持って作られた作品なんですよ。

そこで、今回は『ベイビードライバー』の印象的なシーンをいくつか引用しながら、その凄みをみなさんにお伝えさせていただきます。

冒頭の一連の強盗シーン

「良い映画」の定義は色々あると思うんですが、個人的には、「最初の5分」でどれだけの情報を観客に提示し、理解させ、その後の展開への興味を引き出せるかが1つ重要なポイントになると思っています。

そこで、本作『ベイビードライバー』の冒頭パート5分を振り返っていくのですが、ご覧になると、おそらく多くの人が驚くと思います。

つまり、セリフなしの「視覚情報」だけで、物語の世界観や設定、キャラクター性などを見ている人に伝えないといけないわけで、これってどう考えても難しいことだと思いませんか?

でも、この『ベイビードライバー』の物語に多くの人が開始早々にアクセル全開で没入することができたと思うんですよ。

それはなぜか。もちろんこの映画がそれだけ巧妙に作られているからです。

まず、今作のファーストカットを見ていきましょう。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

銀行がスクリーンいっぱいに映し出されますね。

そして、その直後に主人公のベイビーが運転する「赤」色の車が、背景の銀行を覆い隠すのです。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

これだけのショットに大した意味なんてないだろうと思われるかもしれませんが、もちろんそんなことはありません。

映像において、大きく映し出されるものと小さく映し出されるものを対比することで、その力の大小ないし攻撃する側と攻撃される側の関係性を表出させることができると言われます。

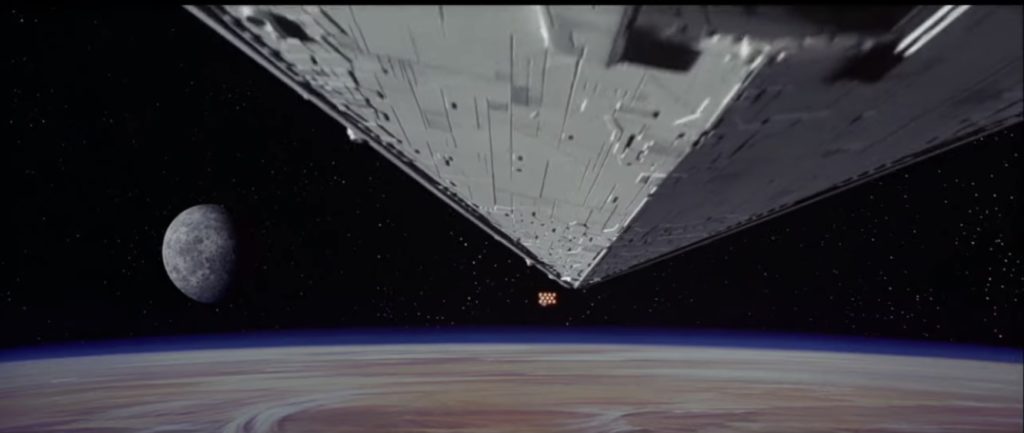

有名なのが、『スターウォーズ4 新たなる希望』のファーストカットですね。

『スターウォーズ4 新たなる希望』より引用

手前に帝国側の巨大な宇宙船が映し出され、画面中央の遠景に小さくジェダイ側の宇宙船が映し出されているのがお分かりいただけるでしょうか。

このカットは、強大で今にも宇宙全体を支配下に収めようとしている帝国側と風前の灯火のような状況のジェダイ側の力関係を明示し、観客に物語の構造を端的に理解させる役割を果たしています。

『ベイビードライバー』においては、これを銀行と車で行っているわけですが、実際にはどう考えても銀行の方が大きいのに、映像では車にクローズアップすることで「車>銀行」のサイズ感を演出していますね。

このカットで、銀行に脅威が迫っているという状況を端的に説明しているというわけです。

また、赤色は「危険」「警告」「血(暴力)」を想起させる色であり、とりわけ今作の中ではそういった意味合いで統一して用いられていました。

これにより、特にナレーションやセリフを入れずとも、主人公の車に乗っている人間たちが銀行をこれから襲撃しようとしているという状況が視覚的に表現されているのです。

そして、それに続くカットも非常によくできています。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

そこから他の車に乗っている面々を映し出していきます。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

そして後部座席も見ていきましょう。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

いかつい男が鋭い眼光を光らせていますね。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

そして強盗組織の紅一点。

お分かりいただけると思いますが、4人全員がサングラスをしていて、似たような出で立ちをしているのです。

当然、見ている我々は「なるほど4人で一枚岩の犯罪者グループか。」と頭の中を整理していくのですが、さらに続くシーンでそれを見事に裏切ってくれます。

このシーンまでの「溜め」も本当に素晴らしいのですが、何より先ほど4人を映し出していくカットで、全員が似たようなサングラスをしていて、明確にビジョンを共有している犯罪者グループだと観客に思わせたことからの「裏切り」がすごく効いているのです。

あっ、どうやらこいつだけは他の3人と何かが違うぞ!と一瞬で悟らせてしまうわけですよ。

ただ、ここまで見ただけではベイビーが単なるノリの良い陽気な犯罪者だと思うだけでしょう。

そのため、この映画は、続くベイビー以外の3人が強盗に入っている間の彼の振る舞いを通じて、そのキャラクター性や内面を端的に描きます。

パトカーのサイレンに対する怯え方、そして銀行内で銃口を向けられ、恐怖におびえる人たちへの純粋な心配と危惧の眼差し。

なるほど。どうやらこのベイビーという主人公は、他の3人とは一線を画する存在であり、同時に犯罪に加担することを望んでいないのではないかという想像が容易にできますね。

その後、彼の天才的なドライバースキルがカーチェイスを通じて披露されるところまでで、ざっと映画の冒頭5分となります。

この冒頭5分は先ほども申し上げたようにセリフはほとんどありません。

それでも、見ている人はこれらの視覚情報だけで何となく『ベイビードライバー』という作品の展開や主人公の葛藤・望みを見通すことができるようになっているわけです。

・葛藤:犯罪グループの凄腕ドライバーを務めながら、犯罪に加担することを良しとしない。

・望み:何とか犯罪グループに加担しない人生を選びたい。

→展開:主人公のベイビーが何らかのきっかけで犯罪グループのドライバーから足を洗う物語になるのではないか?

そして、ここに「デボラ」という動機が絡んできて、物語は加速度的に展開していくのですが、これだけの情報が冒頭の5分の時点で何となく観客に伝わり、そこに興味・関心を引けているというのは、映画として非常に優れている証拠です。

1つ1つのショットが実に巧妙に計算されていることが分かりますね。

「肩越しショット」に込められた意味を読み解く

皆さんは、映画の中でしばしば用いられる「肩越しショット(オーバーショルダーショット)」ってご存知でしょうか?

このアングルは、登場人物の肩越しにその向こう側にいる人物を映し出すカットになっていて、登場人物同士の関係性を描く上で効果的に機能すると言われています。

有名どころで言うと『ノーカントリー』のシガーと売店の店主のやり取りですね。

(映画『ノーカントリー』より引用)

『ノーカントリー』におけるこの場面は、シガーが店にやって来て、店主を相手に一方的に話をし、店主はそれを聞きながらただただ圧倒されているという状況を描きました。

ここで用いられた「肩越しのショット」は唐突に店へとやってきたシガーのあまりにも強烈な風貌と彼がもたらす恐怖感を見事に演出したアングルといえます。

ただ、このカットではまだ2人が同じフレームに収められていて、かろうじて対話がなされようとしている印象を与えてくれますよね。

(映画『ノーカントリー』より引用)

しかし、その後会話が進んでいくと、徐々にクローズアップされていき、この「肩越しショット」がある時点で成立しなくなるのです。

(映画『ノーカントリー』より引用)

なぜ、店主映っているフレームから、シガーが消えてしまうのか?

それは2人の関係性が「断絶」していることを明確にするためです。

先ほども申し上げたように、この場面ではシガーによる一方的な対話が展開されます。

それゆえに、最初こそ店主も何とか話を維持しようと努めるのですが、シガーがそれをことごとく崩してしまうため、ついには2人の関係性が完全に「断絶」したことが視覚的に表現されているわけです。

少し話が逸れましたが、『ベイビードライバー』の方に話を戻していきます。

『ベイビードライバー』で「肩越しショット」が印象的に用いられていたのは、アジトでベイビーとバッツが初めて出会うシーンですね。

このカット、めちゃくちゃ情報量が多いので要注目です。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

まず、ベイビーの肩越しに「赤」い服を着たバッツが映し出されています。

このカットが描こうとしているのが2人の関係性であり、対話と歩み寄りを志向していることが何となくわかるのですが、ここでファーストシーンの車の色を思い出してみてください。

そうです。「赤」は血の色であり、暴力や犯罪を想起させる色です。つまり、ベイビーが最も望まない色なんですよ。

そのため、このカットではバッツがベイビーに、「望まぬ未来」をもたらすであろうという何となくの暗示が込められています。

さらには、バッツが着ている服にはトランプの「キング」が描かれていて、ベイビーが彼の下で次の任務に就かなければならなくなるだろうという主従関係も仄めかされているんですね。

まだありますよ。最後に注目していただきたいのは、このカットが「肩越しショット」の二段構造になっている点です。

バッツの方の向こう側には、彼らのボスであるドクのぼんやりとした像が浮かび上がっています。ここでキングの服を身に纏っているバッツもまたドクに対しては「従」の側の存在であることが仄めかされています。

このように、ほとんど言語化することなく、ベイビー、バッツそしてドクの3人の関係性を表現しているわけですから、素晴らしいですよね。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

バッツが室内前方のボードのところに立っているドクと話し始め、時折部屋の後方に座っているベイビーを一瞥するようなカット割りが採用されているのですが、まさしく先ほど紹介した『ノーカントリー』と全く同じことが起きていると気づきましたか?

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

バッツ(とドク)とベイビーが、完全に別々のフレームに収められるように撮影することで、彼らの関係性の「断絶」ないし「溝」を浮き彫りにしているのです。

犯罪で生計を立てているドクやバッツと、やむを得ず犯罪に加担しており、早く足を洗いたいと願っている彼らの間には途方もない断絶が存在しています。それをカット割りやアングルを通じて、言語化せずとも表現できているわけですね。

また、肩越しショットは人物同士の関係性を表現すると書いてきましたが、もう1つよく使われていたのが、ベイビーとデボラのシーンですね。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

この一連の場面を見ていただけると分かりますが、2人が別々のフレームに収められるカットはありません。

つまり、それだけ2人の関係が良好であり、話したのは初めてなのにお互いを思い合っていることが表現されているのです。

だからこそ、このカメラアングルに注目していくと、ラストシーンもまた切ないものになってきます。

はい。1枚目ではデボラの「肩越しショット」で捉えるベイビーの姿という構図が成立しており、2人の関係性が維持されています。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

しかし、カメラが切り返されるたびに、少しずつズームされていき、最終的にはデボラがフレームアウトし、ベイビーだけが映し出されているのが分かるでしょうか。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

『ベイビードライバー』については続編があると言われているので、おそらくハッピーエンドなのだとは思いますが、個人的に今作はビターエンドなのだと思っています。

つまり、ベイビーとデボラは結ばれなかったという結末を迎えたのでは?ということです。

その1つの根拠になると思っているのが、この一連のショットなんですよ。

頑なに、2人をおなじフレームに映し出してきたのに、ここでついにベイビーとデボラが別々のフレームに別れてしまいます。

フレームの乖離が想起させるのは、やはり関係性の「断絶」なのではないでしょうか。

ラストシーンは『ラ・ラ・ランド』を思わせるような、ベイビーの「夢」を描いて幕切れとなっています。

それが現実となるのか、それとも夢のままなのか…。

それは観客の解釈に委ねられています。

ベイビーとデボラの関係性に介在する「母」の存在

さて、『ベイビードライバー』の物語において、もう1つ重要なのが彼の母親の存在です。

ベイビーは幼少の頃に、交通事故で両親を失っています。

ただ、彼は暴力的だった父については特に何とも思っている様子はなく、とりわけ自分を愛してくれた、美しい歌声の母に思いを寄せていました。

そもそもダイナーで彼がデボラに興味を惹かれたのは、彼女の歌声や出で立ちが母親にそっくりだったからという側面も強いのだと思います。

そして、出会いのダイナーのシーンにおける2人の佇まいにも要注目です。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

デボラが立っていて、ベイビーが座っているという構図になっていますよね。

さらに面白いのは、この時にベイビーが見ているのが「お子様プレート」のメニューなんですよ。

(C) 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

ベイビーという言葉は、「愛しい人」「恋人」に対して用いられるスラングとも言われますが、本来的な意味は「赤ちゃん」です。

つまり、2人の出会いの場面では、母と子のコンテクストがデボラとベイビーの関係の中で再生産されているのではないでしょうか。

ベイビーはデボラの中に、自分が助けることができなかった、あの時にイヤホンで耳をふさいだまま何もしてあげられなかった母親の姿を見ています。

物語が進行し、ベイビーはそれでも母に執着しているところは相変わらずでした。

窮地に追い込まれても尚、ドクの下に母親の声が吹き込まれたカセットテープを回収しに行くのは印象的な描写でしたね。

しかし、ラストシーンでもってついにそんなベイビーの「親離れ」が成し遂げられます。

一本道の向こうには警察。逃げ場はない。そんな状況でデボラはバックペダルを踏み込みますが、ここでベイビーは「ブレーキ」を踏むのです。

あの時、前方の車に突っ込んでいく両親を前に何もできなかったこと。

そんな過去を乗り越えて、彼はデボラという母の面影を宿した女性のために、ブレーキを踏み、あの時できなかったことを今やり遂げるのです。

「ブレーキ」を踏むということは、母への思いの表出であり、贖罪であり、同時に決別でもあります。

そして、ブレーキを踏みしめ、車の鍵を抜き取りながら彼はデボラとキスをしました。

ここで「ベイビー」は「赤ちゃん」という意味から、本当の意味で「愛する人」という意味へと昇華していったのかもしれません。

母の代替品ではない、たった1人の最愛の女性デボラ。

そんな存在を確認しながら、彼が警察に逮捕されてしまうという本作のクライマックスのあまりの切なさに涙が止まらなくなります。

そういう意味でも、『ベイビードライバー』という作品は、多くの人を巻き込み、死に至らしめながら描かれた壮絶なベイビーの「親離れ」譚と言えるのかもしれません(笑)

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『ベイビードライバー』についてお話してきました。

この映画、スクリーンで爆音鑑賞も最高だけど、実は自宅のモニターでアップル純正のイヤホンをお供に鑑賞するのも趣がありますね。

ベイビーに観客である自分自身が重なってすごく没入感がありました。

本作『ベイビードライバー』は世界中で続編が待ち望まれているのですが、2019年1月に監督のエドガー・ライトが”続編の脚本が完成した”とコメントしています。

私のラストシーンの解釈だと続編が成立しなくなるので、あれはハッピーエンドではあるのでしょう。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。