本記事は一部、作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。

目次

作品情報

- 監督:ヴィム・ヴェンダース

- 脚本:ヴィム・ヴェンダース 高崎卓馬

- 製作:柳井康治

- エグゼクティブプロデューサー:役所広司

- 撮影:フランツ・ラスティグ

- 美術:桑島十和子

- 編集:トニ・フロッシュハマー

ヴィム・ヴェンダースが追求してきた3つのもの

『PERFECT DAYS』の具体的な話題に移る前に、ヴィム・ヴェンダース監督がこれまでの作品の中で、何を描いてきたのか、何を追求してきたのかを簡単に整理しておきたい。

もちろん人によって多様な解釈があるが、私は以下の3つが彼の作品を語る上では、欠かせない要素だと考えている。

①丁寧に排除された「作為」

②徹底して追求される「イメージ」

③都市や建築物の「記録」

ここに音楽が入っていないことを、不自然に思われる方がいるかもしれないが、私自身がそれほど音楽に対する知見がないため、それは他の方に語っていただくものとしよう。

①丁寧に排除された「作為」

ヴィム・ヴェンダース監督が自身の作品において、作為的なものを極限まで排除しようと試みるのは、有名な話である。

例えば、1976年に公開され、今もロードムービーの傑作として名高い『さすらい』は、東西ドイツ国境周辺のリューネブルクからホーフまでのルートと、地方の寂れた映画館を舞台にするということだけが決まった状態で撮影が始まったという。

映画の設計図とも言える脚本やコンテは、旅の道中で、少しずつ完成していった。映画のタイトルが体現しているように、「さすら」うように作られた映画だったというわけだ。

彼が作為的なものを好まない背景には、元来画家志望であった彼が、映画監督の道に進むことを決断したある出来事があるのではないかと思う。

それは線路の見える無人の風景を撮ったものでした。カメラは線路のすぐ近くにセットしておりました。列車がいつ来るかは分かっていましたので、列車到着の二分前にカメラを回し始めました。そして、すべてはこの映画の他のカットと全く同様に進行していくように思えました。つまり、無人の風景として。しかし、二分後に突然、誰かが右から走って来てカメラの二、三メートル向こうを通り過ぎ、線路を跳び越え、画面を横切って消えていったのです。そして彼がフレームを離れようとするその瞬間、右手から列車が猛烈な勢いで走って来たのです。これは、直前に走りこんできた男よりももっと見る者を驚かせました。この些細な「アクション」、つまり一人の男が列車の通過直前に線路を横切ったということから、全く唐突にひとつの「物語」が始まったのです。

(ヴィム・ヴェンダース「映像<イメージ>の論理」より引用)

ヴェンダースは画家を志望しながらも、絵では表現し難い何かを感じ、フラストレーションを抱えていた。そんなときに、上記のような瞬間に立ち会った。

時の移ろいあるいは事物の移動の中に自然発生的に「物語」が生じるという感覚が、絵画という媒体に欠けていた何かを埋め、映画あるいはフィルムという媒体に可能性を感じさせたのだ。

移動と時間の経過に対して誠実であること。これがヴェンダースの映画監督としてのこだわりの1つであり、それが作為的なものの排除と密接につながっている。

彼の長編デビュー作である『都市の夏』という作品には、ミュンヘン内のトンネルを通過するだけの1分間にわたる長回しのワンカットが存在する。

実際に映画を見ると、異様に長く感じるこのカットだが、彼はこのシークエンスに編集を加えたり、複数のカットをつないで表現することに抵抗があるのだと思う。

それは、彼が『都市の夏』を巡る対談で次のように述べていることからも伝わってくる。

まず、しゃべっている人のクローズアップが、次にそれを聞いている人のクローズアップが見せられる。そして再び最初の人が映し出されたとき、その間、彼にとっては時間が過ぎ去っていた。今ここにはいない、「かすめ取られてしまった」時間が実は過ぎ去っていたのだということに私たちは気づかされる。こうしたことは本当にひどく不快なことであり、私をいつも憤慨させる。

(ヴィム・ヴェンダース「映像<イメージ>の論理」より引用)

「かすめ取られてしまった」時間をいかに最小限に抑えるか。デビュー作来、ヴェンダース作品の根底に流れ続けているコンセプトだ。

そして、最新作である『PERFECT DAYS』にも間違いなく、このコンセプトが受け継がれている。

私たちが今作を見て、恐ろしいまでに感じる「平山」という人間の実在を裏打ちしているのは、移動や時間というものに対する誠実さとそれに伴い排除された「作為」なのだろう。

②徹底して追求される「イメージ」

ヴィム・ヴェンダースは自分の映画のための最初のメモ帳にこんな風に綴ったそうだ。

イメージ。恋愛の領域で最も痛々しい傷が生じるのは、頭で知っていることによるよりも、むしろ目にするものによってである。

(ヴィム・ヴェンダース『夢の視線』より引用)

「見る」という行為、あるいはそれがもたらす「イメージ」というものに強い執着を見せていることは、彼がこれまでに撮ってきた作品からも伺える。

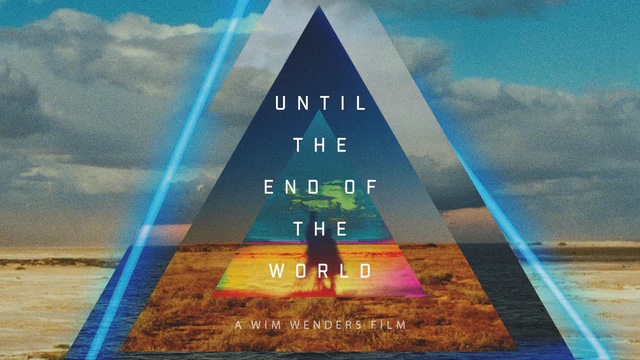

とりわけ1991年に公開された『夢の涯てまでも』では、目の見えない人に映像を見せるためのカメラが登場し、目を使わずとも、無限の「イメージ」が頭の中に入りこんでくるという設定を持ち出した。

「見る」という行為はたくさんのものを「イメージ」させる。

その「イメージ」の力を信じながらも、同時にその行きすぎた力に対して懐疑的な視線を向けてきたのが、ヴィム・ヴェンダースという映像作家だと思う。

例えば、『パリ、テキサス』の冒頭のハリー・ディーン・スタントン演じる主人公が荒野を彷徨い歩くシーンを見て欲しい。

セリフもなければ、主人公のバックグラウンドについて何か言及があるわけでもない。ただ、男が荒野を歩く、それだけのシーンなのだ。しかし、フレームに彼の弟が運転する車が現れ、そして荒野の風景の中に舗装された道路が映りこむ。

その刹那、観客は無意識に理解する。荒野という非文明的な世界と、舗装された道路あるいは車という文明的な世界とその産物の対比。前者を彷徨う男と、彼を後者へと連れ戻そうとするその弟。

一体何が男をそうさせたのか、つまり文明的な世界を手放させたのか、あるいはその他の様々なことを「イメージ」せずにはいられない。

なぜ映像だけで、こんなにも多くのことを語り、そして観客にたくさんの「イメージ」を与えることができるのだろうかと、彼の作品を見ていると、感心せざるを得ない。

また、こうした「イメージ」にこだわる姿勢は、彼が撮ったドキュメンタリー映画にも通じているような気がしている。

2011年に公開された『PINA/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』では、ドイツ人振付師であるピナ・バウシュを取り上げたが、彼女はダンスを通して、如何に多くのものを観客に「イメージ」させるかにこだわったと言われている。

また、2014年に公開された『セバスチャン・サルガド 地球へのラブレター』では、写真家のセバスチャン・サルガドを取り上げたが、彼の写真には一枚の写真でありながら、その前後の文脈ないし物語までもを「イメージ」させる力があると言われている。

こういった人物たちにヴェンダースが興味を惹かれたのは、「見る」という行為とそれがもたらす「イメージ」の追求という点で共鳴するものがあったからなのだと思う。

そして、ドキュメンタリー映画ではあるが、その主眼が人物というよりは、その創作物や表現物の方にあったのも、特筆すべき点だろう。

創作物や表現物を「見る」という行為を介して、人物がどうだったのか、その輪郭をも観客の「イメージ」で浮かび上がらせようとしたのかもしれない。

『PERFECT DAYS』でも、主人公の「平山」については多くは描かれず、彼の過去や人生については、与えられた視覚情報から「イメージ」する他ない。

しかし、沈黙は雄弁である。言語化してしまうよりも、ずっとたくさんのことを「平山」の表情は私たちに語り掛けてくれていたような気がするのだ。

③都市や建築物の「記録」

映画というメディアの本質が、そもそも「記録」であったことを忘れてはならない。

それは、リュミエール兄弟がシネマトグラフという技術を世に広めたが、彼らの撮った『工場の出口』という作品も、工場から人々が出てくる様をただ映し出すものであった。

その点で、映画は日常を「記録」し、人々が日常を追体験するためのメディアとして世に出てきたと言える。

ヴェンダースが映画の「記録」としての役割を重視していたことは、1995年に『ベルリンのリュミエール』という作品を公開したことからも伺えるだろう。

そして、その「記録」という視点は、とりわけ都市や建築物といったものへと向けられてきた。

『東京画』や『ベルリン・天使の詩』といった作品たちは、言うまでもなく都市を「記録」した作品として秀逸である。

『さすらい』では寂れたドイツの地方映画館をフィルムに収め、『もしも建物が話せたら』では建物とそこでの人々の営みにスポットを当て、「記録」した。

映画の原初的な存在意義である「記録」を志向する傾向は、今作『PERFECT DAYS』でも、健在である。

東京ないし渋谷という都市への視線、あるいは渋谷区に設定された17つのアーティスティックばトイレという建築物への視線。

劇中で平山が訪れている居酒屋のママがボソッと「ずっと同じだったらいいのにね。」とつぶやいていたが、変わらないものは存在しない。

都市も建築物も変わっていく。だからこそフィルムに収めて「記録」していかなければならない。

ヴェンダースのそうした「記録」という行為に対する感覚は、劇中で「平山」が木漏れ日を焼きつけたフィルムを現像し、押し入れの中に蓄積していく感覚に近いのかもしれない。

感想と考察:映像あるいは光の点滅がもたらす<イメージ>の豊かさについて

今作『PERFECT DAYS』には、既に様々な批評がある。

海外では、本作が禅の視点やミニマリズムの観点から高く評価されていることは周知のとおりだが、日本では少し違った見方もある。

SNSでも注目され、とりわけ本作のパンフレットの中で川上未映子さんも指摘しているところだが、「豊かな観察者」の視点から描かれた作品であるという評から、本作は目を背けることはできない。

渋谷区は公園にアーティスティックな公衆トイレを設置する一方で、ホームレスを排除する施策に取り組んでいるし、その流れの中で渋谷のバス停で女性のホームレスが殺害されるという痛ましい事件も起きている。

本作がトイレ清掃者を題材にしながら汚物や吐瀉物、使用済みの生理用品といったものを一切映し出さない姿勢にも、東京の社会の暗部から目を逸らし、美しい部分を恣意的に切り取っているという印象を受ける人が出てくるのは必然だと思う。

『PERFECT DAYS』が描いた題材が故に、無自覚に浮かび上がった論点とも言えるが、そうした視点から本作を語ることの重要性に同意する。

その上で、ヴィム・ヴェンダースの主眼がそこに置かれていたかと言われると、私はそうではないと思う。

これまでに作ってきた映像作品の流れを踏まえると、彼が描きたかったのは、物質的な清貧の話ではなくて、<イメージ>の清貧の話だろう。

彼は、『夢の涯てまでも』の中で、視覚情報の氾濫が一種の中毒症状をもたらし、人間が映像以外に対する興味を喪失してしまう様を描いた。

この設定の根底には、おそらく彼が『ゴールキーパーの不安』公開の際に、初めてアメリカを訪れた際の経験があるのだろう。

一週間以上 私はテレビの前に座っていた

昼も夜も

原因不明の新しい病気に冒されて

深い麻酔状態に陥ったようになって。

それは一種の中毒症状だった だが個人的なものではなく

その反対に 完全に公的な中毒だった。

それまで私はテレビに興味を持ったことなど一度もなかった。

私をホテルの二六階の寝室に釘づけにしていたのは

ただのテレビ観賞であるはずはなかった。

(ヴィム・ヴェンダース『アメリカン・ドリーム』より引用)

彼はテレビというメディアが持つあまりにも強力なインパクトに恐怖を覚え、テレビはいずれ映画を終わらせるだろうとまで予見していた。

その上で、彼はテレビというメディアを次のように定義づけている。

アメリカ国民の対人関係の型や習俗を喋り方や考え方に至るまで画一化し、そして従属させてきたもの

(ヴィム・ヴェンダース『アメリカン・ドリーム』より引用)

のちにヴェンダースはカンヌ国際映画祭のために集まった映画監督たちにインタビューをしていくドキュメンタリー映画『666号室』を撮るが、その際にも「映画とテレビ」の対立軸を重要なテーマとして取り上げ、ジャン=リュック・ゴダールやヴェルナー・ヘルツォークらに問うている。

テレビという視覚情報の氾濫をもたらす媒体は、現代で言うと、スマートフォンになるだろうか。あるいは、映像作品を半ば無限に配信し続けるサブスクリプションサービスもその一つかもしれない。

先述の通り、彼は「見る」という行為がもたらす「イメージ」の豊かさを追求してきた映像作家なのだが、それが過剰に溢れ、人々をある種の中毒症状に陥らせてしまうことを危惧している。

この感覚を下敷きに考えると、『PERFECT DAYS』が何を描こうとしていたのかが浮かび上がっているのではないだろうか。

まず、平山の生活の中にはテレビがない。スマートフォンがない。当然パソコンやカーナビもない。いわゆるモニターが付帯する端末が生活の中に存在していないのである。

唯一、彼が訪れる銭湯と居酒屋には、テレビが置かれているのだが、ここでのテレビは場にいる人間の視線を支配する存在として描かれていた。

そして、テレビのデジタル放送の電波を飛ばす巨大な東京スカイツリーが平山の住む町の背後に不気味にそびえ立っているのも印象的だ。

また、平山の安定した生活ルーティンに波を立てる存在として現れた姪のニコが彼の生活にスマートフォンやサブスクリプションサービス(Spotify)の存在を持ち込む。

こうした一連の描写には、テレビやスマートフォンといった「フレーム」がもたらす「映像=光の点滅」が人々をある種の中毒状態に陥らせ、情報を溢れさせることで、「イメージ」の余白を奪っているというヴィム・ヴェンダース監督なりの危機感が伺える。

だからこそ、彼は平山の生活にその対極にあるものを散りばめている。

それが窓という「フレーム」であり、「木漏れ日=光の点滅」だ。

本作のパンフレットの中で、平山は「窓から差してきた小さな陽の光に救われた男」だと監督自身の言葉で語られていた。

確かにテレビやスマートフォンの「光の点滅」から私たちが「見る」を介して受け取る情報量は凄まじく、窓を介したそれから受け取る情報など比較にならないほど限定的だろう。

しかし、平山は居酒屋でテレビを見上げることはないが、車窓から、自室から、そして境内のベンチから空を見上げ、陽の光を見つめる。

今作を見る私たちは、そんな平山の姿を、表情を2時間にわたって追っていく。

すると、彼が見ているものは一見すると毎日同じものの繰り返しでしかないのに、それを見ている彼の中に生み出される「イメージ」は実に豊かで美しいのだろうということに気づかされる。

それは、見るものが満たされ豊かになればなるほどに「イメージ」は貧しくなり、逆に見るものが限定的で乏しいものの方が「イメージ」は豊かになるという皮肉にも思える。

『PERFECT DAYS』は現代を生きる私たちが忘れかけている「見る」という行為とそれがもたらす「イメージ」の豊かさを思い出させてくれた。

平山のバックグラウンドについて、映像で提示するよりも、ラストシーンの彼の表情の方がはるかに彼の人生について多くを伝えてくれることをヴェンダースは知っている。

とは言え、ここまで述べてきた内容であれば、これまでのヴェンダース作品でやってきたこととそれほど変わりない。

『PERFECT DAYS』が白眉だったのは、人と人の関わりを木漏れ日あるいは影と影の接触として描写し、「光の点滅」の一つに組み込んだことだと思う。

「この世界には、本当はたくさんの世界がある。つながっているように見えても、つながっていない世界がある。」

平山が告げたセリフだが、私たちの世界は木の葉に断絶された陽の光のようなものである。そして、風が吹くと、分断されていた光がつながったり、つながっていた光が分断されたりする。

あるいは、本作の終盤の影踏みのように、人と人がともに時間を過ごすと、影が重なりあったり、人と人の間に合った光が現れたり、消えたりする。

人と人の関わりがもたらす小さな「光の点滅」が集まって、町になり、やがて都市になる。

終盤に平山が三浦友和さんが演じる友山が川沿いで語り合うシーンの東京の夜景は、まさに光の粒の集合体であり、ヴィム・ヴェンダースが描こうとした都市そのものだ。

彼が作る映画には、デビュー作来変わらないものが流れている。

『PERFECT DAYS』も「見る」ことについての映画であり、都市についての映画であり、建築物を巡る物語であり、作為性を極限まで排除して作られた映画だ。

しかし、決して同じことの繰り返しではない。そのすべてが新しいのだ。

映画館を後にすると、決まってスマートフォンの電源を入れ、モニターに映し出された情報を確認する。

でも、今日だけは、意図せず空を見上げていた。

映画に世界を、社会を変える力はないのかもしれない。それでも、私たちは何を「見る」かによって世界の認識の仕方を変えることができる。

空を見上げて、陽の光を浴びて、何だかこの世界が、町が少しだけ居心地の良いものに思えた。