当ブログのサブコンセプト「生活と物語、居場所について。」

何処にでもあるようで、ここにしかない。わたしの、あなたのそんな「居場所」になってくれるような物語を届けていく。

目次

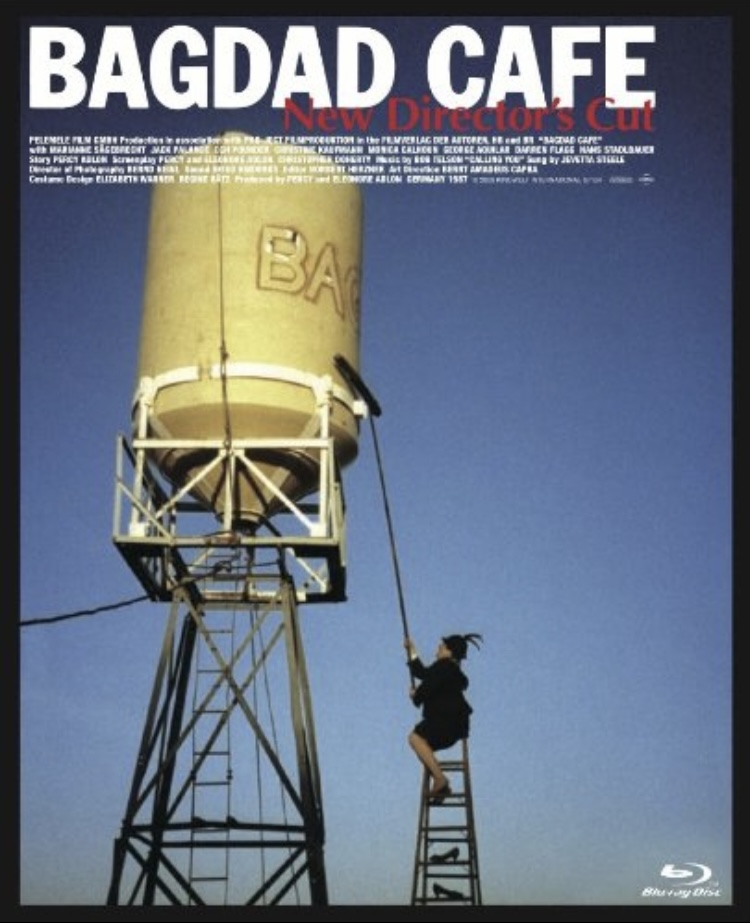

作品情報

映画『バグダッドカフェ』感想

①「ロードムービー」に取り残された女性と居場所の物語

②「黄色いポット」とジャスミン、異質さが受け入れられていくこと

③思わず笑ってしまうような小さなユーモアの連続

①「ロードムービー」に取り残された女性と居場所の物語

ロードムービーというジャンルは、1960年代に『俺たちに明日はない』と『イージー・ライダー』といった作品が注目を集めたことに伴い、盛り上がりを見せた。

ドイツ映画界の巨匠ヴィム・ヴェンダースはロードムービーの旗手と評され、『さすらい』や『パリ、テキサス』といった名作を世に送り出した。

ただ、こうしたロードムービーたちが「男性」のためのジャンルであった側面は否めない。

1991年に女性2人が主人公の『テルマ&ルイーズ』が公開されたことで潮目が変わったが、それに至るまで、基本的にロードムービーで「ロード」へと繰り出していくのは、男性の役割であった。

その背景には、ステレオタイプ的な「男性は外、女性は内(家)」という価値観があったのだろうと推察されるが、ロードムービーの多くで男性2人組が主人公だったのは、偶然ではない。

『バグダッドカフェ』は、ロードムービーにおけるドライバーの多様性が増していく90年代に入る直前の1987年に公開された作品だ。

本作の物語は、2つの夫婦の喧嘩別れから始まる。そして、その両者に共通しているのが、夫が車に乗って、女性を置き去りにしてしまうという点である。

つまり、男性が「ロード」へと繰り出していき、女性は取り残されるという典型的なロードムービーの始まりを踏襲しているのだ。

しかし、『バグダッドカフェ』が焦点を当てるのは、「ロード」へと繰り出していった男性たちではなく、その傍らで取り残された女性たちの方である。

「ロード」へと繰り出していった2人の夫はと言うと、妻は自分がいないと何もできないと言わんばかりの傲慢さを見せている。

ジャスミンの夫は、彼女を「太ったドイツ人」呼ばわりしながらも仕方なく探し回り、ブレンダの夫は自分がいないと立ち行かないだろうとバグダッドカフェの様子を車中から眺めていた。

そんな男性たちの傲慢な視点をよそに、ジャスミンとブレンダは少しずつ仲を深め、バグダッドカフェを自分たちの「居場所」へと変えていく。彼らは男性ないし夫がいなくても、自分たちはやっていけるのだという強い意志を見せたのだ。

対照的に「ロード」へと繰り出していった男性たちは、肩身が狭くなり、自分の帰るべき内(家)を喪失していく。

『バグダッドカフェ』は当時のロードムービーというジャンルを支配していた定型に対する痛烈なカウンターを突きつけた作品と評価することができる。

また、1990年代に入ってのロードムービーにおけるドライバーの多様化を導き、『テルマ&ルイーズ』のような名作を生む、一つのきっかけになったとも言えるのではないだろうか。

②「黄色いポット」とジャスミン、異質さが受け入れられていくこと

『幸福の黄色いハンカチ』なんて映画もあるが、『バグダッドカフェ』の中でひと際目を引くのは、黄色いコーヒーポットというモチーフだろう。

ジャスミンの夫が、道路の脇に置き去りにしたそのポットは、アメリカ西部の砂漠の風景にはなじまない。ポットには「rosenheim」と書かれたステッカーが貼られている。ジャスミンがやって来たドイツの地名だ。

この黄色いポットに入っているのは、いわゆるヨーロッパ式の濃いコーヒーだ。バグダッドカフェの店員がこのポットを持ち帰り、アメリカ人の客に提供したところ「不味い」と評し、お湯を足していた。

つまり、この黄色いコーヒーポットというのは、本作において異質さの象徴であり、同時にジャスミンという人物に重なるモチーフでもある。

ジャスミンと黄色いコーヒーポットはバグダッドカフェあるいはその周辺の砂漠の風景において、明らかに異質なものだ。

バグダッドカフェのブレンダは、そうした異質なものを好まないのか、それらを排除しようと試みる。黄色いポットを店員に元の場所に戻してくるように何度も伝え、さらにはジャスミンをモーテルから追い出すために保安官に通報していた。

しかし、物語が進むにつれて、ブレンダや彼女の周囲の人たちは、少しずつジャスミンの異質さを好ましく思うようになり、受け入れていく。

人間の歴史において、異質なものを排除するというのは繰り返されてきたことであるが、現代においても私たちは心のどこかで異質なものへの不寛容さを抱えている。分からないものは恐ろしいというのは、人間の根源的な感情なのだから仕方のない側面もある。

それでも、異質なものを取り込んでいくことでしか、変われないことがあるし、見えない景色もあると思う。

監督のパーシー・アドロンは、ポットの黄色は本作を通じて描かれた「あたたかさ」を表すものであると語っている。

映画のラストで、バグダッドカフェの毎日のルーティンの中で、店員の男性が黄色いポットでコーヒーを作っている一幕が描かれる。

冒頭では、ひどく異質なものに思えたそのポットが、店の風景にも、店員の手にもなじんでいるような印象を与えてくれる。

異なる環境へと飛び込む側、そしてそれを受け入れる側の交流を描いた本作が持つ普遍的な「あたたかさ」は今もなお、その温度を変わらず保ち続けているように感じた。

それゆえに『バグダッドカフェ』は多くの映画ファンが「わたしの1本」としてそのタイトルを挙げる作品であり続けるのだろう。

③思わず笑ってしまうような小さなユーモアの連続

最後に、もう少し個人的な感想寄りのことも書いておこう。

『バグダッドカフェ』はそもそも低予算の自主制作映画として作られ、ミニシアターで絶大な支持を獲得し、今に至るまで多くのファンがいる作品となった。

ここまでに述べてきたように作品の意義やメッセージ性が優れているというのも事実だが、それだけではここまでの作品にはなり得ない。

単純に作品が魅力的で面白いのだ。個人的には小さなユーモアが連続していくような構成にその面白さの理由があるのではないかと思っている。

例えば、黄色いポットに入ったヨーロッパ式のコーヒーをアメリカ人たちが「不味い」と評しお湯で薄めて飲んでいる一方で、ジャスミンがお湯で薄めたコーヒーを「泥水」と評する一連の流れがあるが、文化の違いをコミカルに描いていて面白い。

他にもジャスミンが、モーテルの散らかったフロントを徹底的に片づけてしまい、ブレンダが「元の散らかった状態に戻せ!」と激怒するシーンがある。しかし、その直後のシーンでフロントに物を散らかす自分の娘に対して、ブレンダは「散らかすな!」と叱るのである。

何気ないシーンなのだが、思わず笑みがこぼれるような。

私は、ドカンと1回きりの大きな幸福がやって来るよりも、ささやかな幸せが毎日続いていく方が、生きていけると思うタイプだ。

それゆえに、大爆笑のシーンが1つあるというのもそれはそれで良いのだが、そういうシーンがなくとも少しだけ笑みがこぼれるようなユーモアがたくさん続いていくのも良いなと思うのだ。

『バグダッドカフェ』は派手で強烈な面白さや劇的な展開を求める人には、アメリカンコーヒーのように薄味に感じられるかもしれない。

しかし、劇中に無数に散りばめられたちょっとしたユーモア、そしてそれがもたらしてくれる笑みが、不思議とやみつきになる作品だ。

肩の力を抜いて見られる、その良い意味での「薄味さ」が、見ていて飽きない、そして何度も見返したくなる魅力につながっているのではないだろうか。

こんな記事を書いていると、またあのモーテルに、バグダッドカフェに帰りたくなってきた…。

<キャスト>