本記事は一部、作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。

目次

作品情報

- 監督・原作・脚本:岡田磨里

- 副監督:平松禎史

- キャラクターデザイン・総作画監督:石井百合子

- 美術監督:東地和生

- 音楽:横山克

- 制作:MAPPA

本作の3つの見どころ

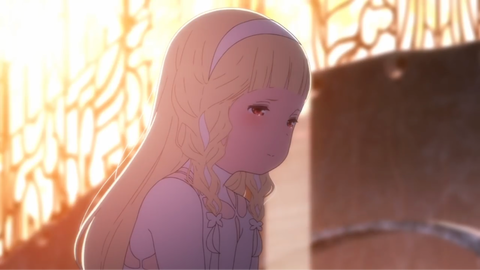

①岡田磨里セリフ×上田麗奈ボイスの破壊力

②東地和生の描く美しい風景

③アリストテレスの思想に裏打ちされた骨太な世界観

①岡田磨里セリフ×上田麗奈ボイスの破壊力

「退屈、根こそぎぶっ飛んでっちゃうようなの見せてあげようか。」

「未来はあなたのものよ。でも正宗の心は私のもの。」

本作は、岡田磨里さんがその原作・脚本を手掛けているということもあり、とにかくセリフの1つ1つが強烈で、生々しさを孕んだものになっている。

そんなセリフの数々を、本作のヒロインである佐上睦実を演じる上田麗奈さんの声で聴くことができるというのは何という贅沢だろうか。

『ハーモニー』のミァハ、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』のギギ、『チェンソーマン』のレゼなど、他人を狂わせる女性キャラクターを演じさせると右に出る者がいない。

彼女の声で「私と一緒に死んでみる?」などと言われた日には、満ち足りた日常生活さえもうっかり手放してしまいそうになる。そういう類の危うさがある。

そうしたある種のファム・ファタル性を帯びた彼女の声と、今作の生々しくも、破滅的な睦実の言葉が見事な化学反応を見せている。

②東地和生の描く美しい風景

東地和生さんはP.A.WORKS作品の美しい美術を支えてきたクリエイターだ。

特にテレビアニメ『凪のあすから』の背景美術で一気にアニメファンの注目を集め、その後も『さよならの朝に約束の花をかざろう』や『Charlotte』などの人気作品に携わってきた。

P.A.WORKS作品の根幹を成す、実在する日本の風景の美術はもちろんのこと、『凪のあすから』以降は現実と空想が同居する独特の空間を美しく幻想的に描いてきた。

彼は過去にインタビューで「この世界は基本的に、光と影で構成されているんだ」と述べており、自身の美術の中に、2つの対比的なものが同居するように意識しているという。

HUFFPOST:「心を震わせる側になりたい」が永遠のテーマ。『凪のあすから』美術監督・東地和生さんが語る

『アリスとテレスのまぼろし工場』も世界に亀裂が入る描写を通じて、1つのフレームの中に光と影、青空と曇天、夏と冬、花火と雪といったものが同居する瞬間が多くあった。

それらがこんなにも魅力的に見えたのは、間違いなく東地和生さんの功績だ。

③アリストテレスの思想に裏打ちされた骨太な世界観

本作のタイトルは『アリスとテレスのまぼろし工場』だ。

トンネルを通じてまぼろし世界に迷い込んだ1人の少女の物語という切り取り方もできるわけだから、「アリス」というのは、『不思議の国のアリス』からの引用だという見方もできるだろう。

とは言え、その言葉遊びの通りで、本作の世界観の根底には、古代ギリシアの哲学者アリストテレスの思想が通底している。

アリストテレスは同時代の哲学者であるプラトンとの対立軸において、「現実主義」の人として語られることが多い。

彼の思想を表現する用語の中に「可能態」と「現実態」というものがある。

植物で言えば、種が「可能態」で、花や実が「現実態」ということになる。

前者は花や実をつけるに至る潜在的な可能性を内包した状態を指し、後者はその可能性が実現された状態のことを指すわけだ。

『アリスとテレスのまぼろし工場』の世界で起きた事象、とりわけ主人公たちの身に起きた事象は、「可能態」と「現実態」という地続きの概念を断絶させてしまうものと捉えることができる。

それゆえに、主人公たちは変化していく可能性を内包しながらも、その変化の目的や結果を奪われてしまったがために、何者にもなることができない。

言葉遊びのようだが、紐解いていくと、本作の世界を支える設定にアリストテレスの思想が見え隠れしている点で、作品を深く掘り下げて考えたい方の欲求に耐えうる強度のある作品になっているのではないだろうか。

感想:それでも「あの世界」を守りたい人を描いたこと

「泥船」という言葉がある。ご存知の通りで、あまりいい意味の言葉ではない。

辞書を引いてみると、「すぐにだめになりそうな組織や計画などのたとえ。」という意味なんだそうだ。まったく、乗りたくないものだ。

『アリスとテレスのまぼろし工場』を見ていて、センセーショナルなシーンは数多くあったし、感情を揺さぶられるシーンもたくさんあった。

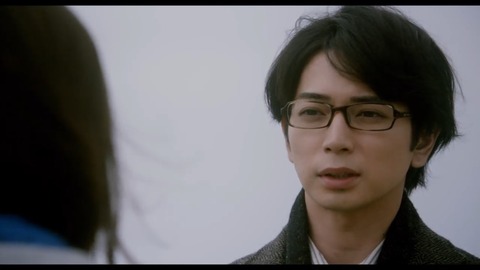

しかし、そのどれもよりも、心にずっとつっかえて離れないのは、主人公の叔父にあたる菊入時宗が、まさしく「泥船」としか言いようがない「あの世界」を守るために戦う決意をし、行動を起こしたシーンだった。

「まぼろし世界」が壊れるのは時間の問題だ。例え、今回の騒動で崩壊を防ぐことができても、残された時間はそう長くはないだろう。それでも、なぜ彼は、彼らはそんな世界を守りたいと思ったのだろうか。

その理由を考えていると、本作が今の私たちが生きている社会を恐ろしいまでに映しているからではないかと思い至った。

監督の岡田磨里さんは埼玉県秩父市出身で、自身の田舎での学生時代について『学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで』の中で赤裸々に綴っている。

彼女は同書の中で、山に囲まれた秩父の土地を「緑の檻」と表現しており、学生時代には何とかしてそこを抜け出したいと考えていたと語っている。

私自身も田舎の出で、これは田舎出身者特有の考え方なのだが、心のどこかで「ここに留まったら負けだ」と思っているのだ。

もっと具体的に言うなれば、田舎の進学校に行けば行くほど、この傾向は顕著で、同窓会に行けば、地元を離れたところに住んでいなければ「負け組」みたいな居心地の悪さがある。

しかし、その一方で、地元に残って家庭を持ち、生計を立てて、何とかその場所を支えるために生きている人たちがいる。

僕らが「泥船」だと、安全圏から揶揄するその場所で今日も懸命に生きている彼らは、皮肉にも僕らが帰る場所を守ってくれているのだ。

岡田磨里さんの作品は、とにかく内から外へというベクトルが強い。それは物理的な意味でもそうだし、内面に秘めたものを外へ出すという感情的な意味でもである。

そのためか「外に出る」ということに価値的な重きが置かれていることが多く、それが彼女の生い立ちも相まって説得力を帯びている。

『アリスとテレスのまぼろし工場』でも、その内から外への強いベクトルは健在なのだが、今回は前述のように「内に留まる人」たちの存在にこれまでの作品以上にスポットを当てている。

そして、そのまなざしが、否定的なものではなく、むしろ肯定的なものに変化しているように感じられる。

かつて、秩父という「緑の檻」に閉じ込められていた岡田磨里さんは、ここを飛び出さなければ何者にも、とりわけ彼女がなりたかったシナリオライターにはなれないと考えていた。

しかし、今作では主人公の正宗が、変化を拒む「まぼろし世界」に身を置きながら、確かに絵がうまくなっているという変化を描いた。

たとえ「あの世界」にいても、確かに自分のなりたい姿に近づいていくことができる可能性を示唆したのだ。

だからこそ、本作は「あの世界」を壊さなかった。そして「あの世界」を守ろうとする人たちの姿を、留まってそこで生きていこうとする人たちの姿を描く必要があった。

いつか壊れていく世界なのかもしれない。そこに未来はないのかもしれない。変化は受け入れられないのかもしれない。

それでも、そんな世界に息づく確かな変化の足音に耳を傾けて。

「外」に出ることでしか変われないのではなく、「内」にいても変わることができるのだという物語の落としどころには、岡田磨里さん自身の考え方の変化も見え隠れしている。

それは、コロナ禍で「外」を奪われた世界の中で、彼女の「内」に生じた変化なのかもしれない。

余談だが、主人公の叔父にあたる菊入時宗が、壊れゆく「まぼろし世界」を守ることを決意する「~をいい母親では終わらせねえ。」というセリフは何とも岡田磨里さんらしいものだったように思う。

母性を性愛で絡めとろうとする生々しさと危うさが、そこにはある。

些細な一言だが、こういう1つ1つのセリフが与えてくれるヒリつく感じが癖になって、やめられない。