みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですねアニメ『白い砂のアクアトープ』についてお話していこうと思います。

当ブログ管理人は『true tears』を見て以来、P.A.WORKS作品の虜になり、新作が公開されたら必ず見てきました。

テレビアニメも毎クール放送される作品数が増えたことで、注目される作品とそうでない作品の格差が広がったとも言われますが、そんな状況で完全オリジナルアニメでしかも2クールという攻めた姿勢には驚かされます。

そして、今回はP.A.WORKSの十八番とも言える「お仕事もの」であり、加えて『色づく世界の明日から』のスタッフ陣が再集結した作品です。

監督には『凪のあすから』『色づく世界の明日から』で高く評価された篠原俊哉さん、シリーズ構成には『デジモンアドベンチャー tri.』シリーズや『月がきれい』などで知られる柿原優子さんが起用されています。

脚本には『小林さんちのメイドラゴン』シリーズの山本由香さんや『ちはやふる3』などにも参加した千葉美鈴さんといった面々がクレジットされ、女性のストーリーライターが際立つ作品になっていますね。

また、各話の画コンテ担当者を見ておりますと、『DARKER THAN BLACK』シリーズの岡村天斎さん、『花咲くいろは』で監督を務めた安藤真裕さんなど豪華なメンバーが揃っています。

こうした盤石のスタッフ陣に裏打ちされた作品は、作風が地味であるが故に話題性には乏しいながらも、非常にしっかりと作りこまれた作品になっており、個人的にはP.A.WORKSがこれまで描いてきたものの1つの集大成とも言える内容だと確信しています。

今回の記事では、その作品性や主題を紐解くとともに、本作が描こうとしているものについて自分なりの解釈を述べていきます。

良かったら最後までお付き合いください。

『白い砂のアクアトープ』解説・考察(ネタバレ)

P.A.WORKSの集大成としての『白い砂のアクアトープ』

「お仕事もの」の成功と失敗を経て

先ほども書きましたが、今回の『白い砂のアクアトープ』には、これまでのP.A.WORKS作品の様々な要素が詰まっています。

まず、「お仕事もの」という観点で見ると、これまでにも『花咲くいろは』『SHIROBAKO』『サクラクエスト』といった作品を世に送り出してきており、これらが高く評価されてきたというある種の「地盤」がありますよね。

ただ、「お仕事もの」とは言っても、3つの作品がそれぞれに目指してきた方向性は違います。

『花咲くいろは』は旅館での「お仕事もの」という側面はありつつも、それ以上に旅館にいる人たちの人間模様や主人公の緒花を巡る恋愛要素が前面に押し出された作品です。

一方の『SHIROBAKO』はアニメ業界をアニメ業界の人間がフィクショナルに描き、演出した作品であり、リアルと嘘の絶妙なラインを突いたことで圧倒的な支持を得ました。

最後に『サクラクエスト』ですが、この作品は主人公が田舎町を再生するプロジェクトに取り組む物語になっていますが、その内容はかなりリアル路線で、地に足の着いた展開になっていましたね。

『SHIROBAKO』や『サクラクエスト』は地域に根ざしたアニメーションスタジオであるP.A.WORKSだからこそ作れた作品だと思いますし、個人的にはそこを高く評価しています。

そして、『白い砂のアクアトープ』はこうした過去の「お仕事もの」の上手くいった部分とそうではない部分をきちんと分析した上で、作られた作品であると感じました。

おそらくベンチマークは作品としても、興行的にも成功した『SHIROBAKO』なのだとおもいますが、あの作りは、アニメ業界を舞台にしたから成立したものです。

基本的に登場人物の物語は「アニメを作る」という仕事に従属しており、彼らの「私(プライベイト)」の部分にスポットを当てる機会は少ないんですよね。

あくまでもアニメ業界というぶっ飛んでいてかつ面白い世界があって、それを構成する要素として登場人物の物語が従属しているという形を選んでいて、だからこそ物語全体のまとまりも良いのです。

なぜなら、登場人物の課題、努力、成長、成功のプロセスをアニメの仕事の中で完結させられるため、導線が見えやすいからです。

それと正反対の作りともいえるのが『花咲くいろは』なのですが、この作品では登場人物の「私」の物語と「仕事」の物語がかなり歪なバランスで同居しており、キャラクターの成長軸がより複雑になっています。

恋愛、友情、親子関係、学校生活そして仕事と様々な関係性の中で登場人物を描いたことで、それぞれに課題や問題が生じ、それを乗り越えるために複数の関係性を行き来するような構成になっていたわけです。

では、単に「仕事」の部分にスポットを当てれば、面白い作品が作れるのかと言うと、そうではなくて、その点で反省要素が見えるのは『サクラクエスト』でした。

『サクラクエスト』は、もちろんフィクションとしてある程度現実離れをした要素は含みつつも、アニメだからできる大胆な成功や飛躍的な進歩を描かず、あくまでも地に足をつけた1歩1歩で前に進んでいくような物語の作りになっていました。

ただ、如何せん作風が地味であり、それに伴ってキャラクターが「立たなかった」というのは大きな問題点だったと思います。

そうした過去の「お仕事もの」作品の流れを受けて、今回の『白い砂のアクアトープ』は、かなりバランスをとった作りになっていることが見て取れました。

まず、2クールという構成を利用して、ここまでにもお話してきた「私」と「仕事」のバランスを、実に巧妙にとっているのが分かります。

この独特の2クール構成は『凪のあすから』由来のものだと思いますが、1クール目と2クール目の間に一定の時間の経過があり、そこで登場人物の構成や物語の舞台がガラリと変化するのです。

第1クールでは、主人公のくくるの祖父が経営する「がまがま水族館」を舞台にして、そこで働く人たちの人間模様を描いているのですが、この前半パートが言わばくくると風花の「私」を描く役割を果たしています。

「がまがま水族館」で働くことはもちろん「仕事」ではあるのですが、南風原 知夢が指摘したように「ごっこ」の側面を持っていることは確かです。

また、くくるが働く動機も両親との思い出の場所である「がまがま水族館」を壊したくないという極めて「私」的なものであり、風花が働く理由も「自分探し」的なものでした。

このように第1クールは『花咲くいろは』を想起させるような、「お仕事もの」というよりは、「水族館」という場を利用した「私」の物語に徹していたと思います。

一方で、第2クールに入ると、物語は「アクアリウム・ティンガーラ」という大きな水族館へと移り、くくるや風花の物語がより「仕事」という側面から描かれるようになるのです。

ここからの物語の作りは『SHIROBAKO』的であり、登場人物の課題を仕事の中で生み出し、仕事の中で成長させ、仕事の中で結果を出すというルーティンが確立され、物語の軸がシンプルになりました。

ただ、第1クールで丁寧に登場人物の「私」を掘り下げてきたこともあって、「仕事」ありきで「私」を描くのではなく、「私」ありきで「仕事」を描けているので、きちんとキャラが立っています。

加えて、仕事そのものは『サクラクエスト』を想起させるようなスモールステップなのに、キャラクターの「私」が明確になっているので、1つ1つのステップがきちんとドラマになっているんですよね。

また、第16話で描かれたように知夢の「私」の部分を掘り下げながら、「仕事」を捉えなおしていくような懐の深さもあり、実に奥行きのある物語を構築できていると思いました。

この「私」と「仕事」の関係性と主従、そしてバランスという観点で見たときに、『白い砂のアクアトープ』はこれまでのP.A.WORKS作品の「良いところ取り」になっていますし、1つの集大成的位置づけと見ることができるのではないでしょうか。

「居場所」を守る物語から「作る」物語へ

P.A.WORKSのオリジナル作品にもう1つ通底するテーマがあるとすれば、それは「喪失」と向き合うということではないでしょうか。

『花咲くいろは』では、主人公の働いていた旅館が「廃業」する運びとなり、『TARI TARI』では主人公たちの通う学校が「廃校」になりました。

また、『SHIROBAKO』についても劇場版で、活気のない下請けスタジオになり下がり、倒産寸前の武蔵野アニメーションが描かれ、その「居場所」を守るための主人公たちの戦いが描かれましたよね。

こうした失われゆくもの、壊れゆくものへと眼差しは、P.A.WORKS作品に通底するものであり、それが物語ないしそこに息づく登場人物の原動力になっています。

P.A.WORKSの代表取締役である堀川 憲司さんは、インタビューを受けた際に、しばしば自分に大きな影響を与えた書籍ということで、ポーラ・アンダーウッド著の『一万年の旅路 ネイティヴ・アメリカンの口承史』を挙げていました。

これは、1万年にも及ぶある民族の歴史を失わせたくないと考えた1人の女性がそれを口述で伝え、未来に残そうと試みるという一風変わった作品です。

そして、この『一万年の旅路』は言うまでもなく、「失われゆくものを失わせないための戦い」を描いた作品になっており、堀川 憲司さんにとっては「口述」が「アニメ」なんですよね。

『花咲くいろは』や『TARI TARI』で顕著でしたが、P.A.WORKS作品では、「廃業」や「廃校」というものはある種の「避けがたいもの」として描かれます。

フィクションであれば、それを乗り越えて、居場所を守り続けることにカタルシスを見出すこともできるはずですが、あえてそうせず、守ろうとしたその場所は失われてしまうのです。

しかし、その失われゆくまでの「プロセス」をアニメに残すことで、その物語は消えずに10年、20年あるいはもっと先の時間にも存在することができます。

そうした「失われゆくもの」を記録するという『一万年の旅路』に由来する堀川 憲司さんの考え方が、P.A.WORKS作品には確かに息づいていました。

ただ、近年の作品を見ていると、その主題との向き合い方が微妙に変化してきた様を見て取れます。

大きな分岐点になったのは『サクラクエスト』ではないでしょうか。

『サクラクエスト』は失わゆく田舎の地域コミュニティをリアルベースで「残す」ためにはどうすれば良いのか?を追求した作品です。

つまり、その「喪失」を記録するというメタな残し方ではなく、作品の中でその「喪失」に対してできる現実的な対抗手段を模索するフェーズに入ったんですね。

『サクラクエスト』では、地域コミュニティの再建に際して、第1クールでは映画撮影の招致やお見合いツアーの企画、人気ロックバンドを祭りに誘致するといった外からの人を呼び込むための活動を描いていました。

ただ、これがどれも上手くいかず、もはや田舎町の崩壊は止めようがないものではないかと誰もが思い知らされます。

そこから第2クールに入ると、物語は一転して地域コミュニティ内部の話になっていくのです。

シリーズ終盤の第24話に印象的なエピソードがあります。

間野山のお祭りのステージで、小劇団で行う予定にしていた劇の枠を、テレビ局主導のアイドルグループに充ててくれれば、テレビ局は祭りを宣伝しますという条件を提示されるのです。

これは地域に人を呼び込むという視点で見れば、願ってもない話のはずですが、観光協会の丑松会長はこの提案を受け入れません。

お祭りはあくまでもそこに住む人たちのものであり、それを壊してまで、外からの人を呼び込もうとするのは、本当の地域コミュニティの再建ではないと宣言したわけです。

『サクラクエスト』の中では、「居場所を守る」物語から「居場所を作る」物語へのパラダイムシフトが起きていました。

前半パートでは外から人を呼び込んで、経済的に潤わせることで、今の地域コミュニティを形だけでも何とか延命しようという活動を描き、後半パートでは、そこに生きる人たちのための「居場所づくり」としての町おこしへとシフトしたのです。

同作の中に「縁もゆかりもないけど、縁はこれから作るもの」という印象的な台詞があります。

この「縁やゆかり」とはまさしく「居場所」のことです。

つまり、「居場所」は守るものではなく、作っていくものなのだということを『サクラクエスト』は明確に打ち出したんですね。

もちろん『花咲くいろは』の最終回にも「居場所は自分で作るもの」という緒花のセリフがありますし、こうした方向性がなかったわけではありません。

しかし、『サクラクエスト』の革新性は、「守る」から「作る」へのシフトを物語の中心に据えるのではなく、そこから転じて「作る」プロセスを可視化したことにあるんですよね。

こうした流れを受けて『白い砂のアクアトープ』が作られたわけですが、今作の第1クールは、『花咲くいろは』や『TARI TARI』を思わせるような「廃業」のプロセスにスポットが当たっています。

そして、その「廃業」が避けられないものであることも含めて、過去の作品と同様なのですが、明確に違うポイントがあります。

それは、第1クールでスパっと「がまがま水族館」の廃業が決まり、第2クールに入ると「アクアリウムティンガーラ」を舞台にした全く違う物語が始まるという点です。

言わばポスト『花咲くいろは』ないしポスト『TARI TARI』の物語を『白い砂のアクアトープ』は後半の1クールをかけて描こうとしているのです。

では、なぜこのような構成になったのか。

それは『サクラクエスト』の第1クールと第2クールの間に起きた大きな変化にも通じるところがあります。

つまり、「居場所」を守る物語だった第1クールから、「居場所」を作る物語を描く第2クールへと明確なシフトがもたらされたのです。

これを象徴するのが、くくるの配置転換でしょうか。

くくるは「がまがま水族館」で飼育員として働いてきたため、就職した「アクアリウムティンガーラ」でも当然飼育員として働けるものと期待していました。

しかし、彼女に与えられたのは、「営業部企画課」という畑違いの仕事であり、それによりくくるはこれまでの「居場所」を喪失します。

第2クールでは、くくるがそうした自分の「居場所」と与えられた新しい「居場所」を行き来するような形で、「守る」と「作る」のせめぎ合いが描かれています。

その中でも、第20話の「結婚式の企画」は実に印象的なエピソードです。

©projectティンガーラ

結婚式をすることは、水族館の本来の目的からは反しており、生き物たちを大切に思うくくるとしてはウエディングプランナーからの意見に許容しがたいものがありました。

くくるは自分が大切に思う生き物たちを、そして水族館という場を「守り」たい。でも、「アクアリウムティンガーラ」という場をもっと多くの人に親しんでもらうためには「守る」だけでなく、新しく「作ら」なければならないのです。

失われゆくものに向き合い、それを記録することで、守り、残していくこと。

そして、例えその空間が失われたとしても、消えない何かが確かに残り続けるということ。

そこから始まったP.A.WORKS作品は、『サクラクエスト』を経て、『白い砂のアクアトープ』にてまた新しいフェーズへと突入したような気がしています。

居場所を「守る」から「作る」へ。でも居場所を「作る」ってどうすればいいんだろうか?

『白い砂のアクアトープ』はそのサブタイトルである「THE TWO GIRLS MET IN THE RUINS OF DAMAGED DREAM.」が象徴するように、夢の残骸で出会った2人の少女が、自分の居場所を、夢を「作る」物語なのです。

再創造する、あるいはツナグ場所としての水族館

ここまでは、P.A.WORKS作品の中でというコンテクストで『白い砂のアクアトープ』を紐解いてきましたが、ここからはもう少し本編にスポットを当ててお話していきます。

第1クール:がま、水族館、子宮。レクリエーション。

今回の『白い砂のアクアトープ』の舞台は沖縄であり、そこにある「がまがま水族館」という小さな水族館です。

この「がまがま水族館」の「がま」という言葉は、沖縄にある自然洞窟「ガマ」に由来するものですね。

多くの人は太平洋戦争の最中に起きた沖縄戦の悲劇の舞台として「ガマ」を記憶しているのではないでしょうか。

アメリカ軍が沖縄に上陸すると、沖縄の人たちは「ガマ」へと逃げ込み、そこに敵から投げ入れられた爆弾で命を落とした人もいれば、捕虜になるくらいならと自死を選んだ人も少なくありません。

一方で、「ガマ」は沖縄の民俗・風習においても重要な場所です。

沖縄には風葬や洗骨という風習がありましたが、これは「ガマ」の中に亡骸を安置して、数年後にその骨を洗って、埋葬するという形式で行われていたようですね。

では、なぜこうした人の死に関わる儀式で「ガマ」が重要な場になったのでしょうか。

それは、「ガマ」という場所が「現世と後生を繋ぐ境界」であると認識されてきたからなんですね。

こうした「現世と後生を繋ぐ境界」という役割を、その名称に着想を得た「がまがま水族館」も継承していることは劇中の描写からも明白です。

主人公のくくるは、「がまがま水族館」で亡き両親のイメージを見ることがありますし、第6話の常連のおじいさんも、そして第9話でカードゲームをしていた少年たちも亡き兄や飼っていた犬との再会を果たしました。

ただ、単純に生き物という観点で見た「死」と「生」を繋いでいるわけではありません。

例えば、第1話の風花は、「がまがま水族館」での不思議な経験の際に見たのは、壊れてしまった自分の夢です。

また、第10話で櫂が見たのは、悲しんでいるくくるに何もしてあげることができなかった自分の忘れてしまいたい苦い記憶でした。

つまり、「がまがま水族館」は、単に「死」と「生」を繋いでいるというよりは、「失われてしまった」ものと今をツナグ場であると見ることができるのではないでしょうか。

本作の第13話で「アクアリウム・ティンガーラ」の副館長である諏訪 哲司が水族館の4つの役割について話していましたよね。

- 種の保存

- 教育・環境教育

- 調査・研究

- レクリエーション

この中で注目したいのは「種の保存」です。

水族館は、絶滅が危惧される種を匿い、何とかしてその種を未来へと繋いでいこうとする役割を果たすわけで、これは言わば「ノアの箱舟」ですよね。

そして、先ほどまでお話していた「がまがま水族館」において、人々が「失われてしまった」ものあるいは「失われゆく」ものと邂逅する現象も、この「種の保存」に近いものを感じさせます。

また、ここで本作の舞台が「水族館」ではならない理由として、「水」というモチーフの重要性を指摘できます。

ジャック・バンヴェニストという学者が1988年に「極度に抗体を希釈した後でも水溶液は抗原抗体反応を引き起こす能力を保持し続ける」、つまり「水は以前その水に溶けていたものを覚えている」といった内容の論文を発表しました。

この論文から派生して「水には記憶がある」という説が流布されたわけですが、この論文そのものが後に否定されてしまうため、どちらかと言うと「スピリチュアルな」言説として今もなお残っているという見方が正しいでしょう。

ただ、今回の『白い砂のアクアトープ』における水族館を媒体とした「失われたもの」との邂逅は、あくまでもファンタジー要素ないしスピリチュアルな描写として描かれています。

上手いなと思ったのは、第10話付近にくくるが「水族館」を救うために、このスピリチュアルな現象に傾倒してしまう様を自己批判的に描写していた点です。

つまり、ジャック・バンヴェニストの論やそこから派生して生まれたホメオパシーを「スピリチュアルな」ものとして、リアルベースでは否定したうえで、あくまでもファンタジーとして描くという姿勢を見せているわけですね。

こうして、本作では登場人物が「失われたもの」との邂逅を果たし、そこから今現在の自分自身の進むべき道を模索し始めます。

印象的なのは、やはり第10話の櫂が見た幼少期のくくるとの記憶ではないでしょうか。

©projectティンガーラ

彼は、くくるの震える背中を見つめて、何もしてあげることができなかった自分を長い間引きずって、今も悩み続けています。

あの時、自分は彼女に何をしてあげられたのだろうか。その時間はもう過去になってしまい、触れることはできないけれど、彼はあの時間、あの背中に囚われているわけです。

©projectティンガーラ

そんな櫂が過去の失われた記憶と「がまがま水族館」で邂逅し、「あの時」を変えることはできないけれど、そのIFの中で、自分がすべきだったことの答えを見出します。

まだ幼い自分の背中を押し、声をかけてやれ、そしてその悲しみをとにかく受け止めてあげるんだと促します。

©projectティンガーラ

もちろん、そうしたからと言って過去を、失われた記憶そのものを変えられるわけではありません。しかし「今」を変えることはできます。

「がまがま水族館」が見せる記憶は、人を失われた時間に縋らせるためでも、ノスタルジーに浸らせるためでもありません。

「失われたもの」と向き合う中で、あなたを再構築し、そして今を生きるために背中を押す役割を果たしているのだと思います。

そういう意味でも、水族館の4つの役割の中に「レクリエーション」が含まれているのは興味深いポイントです。

「レクリエーション」つまり「Re-Creation=再創造」なんですよね。

キリスト教の世界観には「洗礼」という儀式があり、これは罪を清め、キリスト教徒に生まれ変わるという意味を内包した儀式とされますが、ここで水が用いられるのは、水が「羊水」に準えられるからだと言われます。

そう考えると「がまがま水族館」とそして「水」のモチーフは人を「Re-Creation」し、再び生まれさせるための「子宮」と「羊水」と見ることができるのかもしれません。

第11話では、老朽化した「がまがま水族館」に巨大な台風が襲い掛かり、窓ガラスが割れるなどし、施設に甚大なダメージを与えました。

©projectティンガーラ

この描写は、ある種の「破水」であり、くくるが両親の元から離れなければならないというサインとして描かれているように見えます。

ここに、くくるや櫂が高校を卒業し、社会人になるタイミングを重ねているのも極めて意図的だと思いました。

つまり、「がまがま水族館」を離れるということは、くくるという人間の「親離れ」ないし「誕生」を意味しており、壊れた夢の残骸を「Re-Creation」するためのプロセスの第1歩なのです。

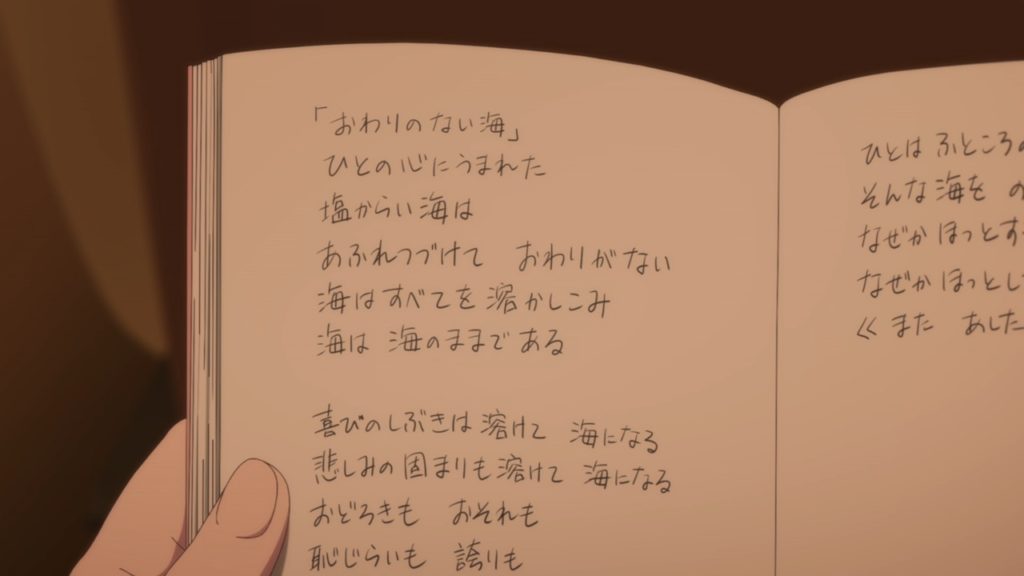

また、第1クールの最後には、おじいの口から「がまがま水族館」の従業員たちにある詩が贈られました。

©projectティンガーラ

その全文は以下のようになっています。

ひとの心にうまれた

塩からい海は

あふれつづけて おわりがない

海はすべてを溶かしこみ

海は 海のままである喜びのしぶきは溶けて 海になる

悲しみの固まりも溶けて 海になる

おどろきも おそれも

恥じらいも 誇りも

すべては溶けて海になるばかりひとは ふところの

そんな海を のぞきこむと

なぜか ほっとする

なぜか ほっとして 思う

《また あした》(工藤直子『おわりのない海』より引用)

おそらくこの詩が言っていることが、「がまがま水族館」で起きていることの全てです。

ぜひ、上記に赤色で着色したところをじっくりと呼んでみてください。

海ないし水は人の心の中にあり、嬉しい記憶も、悲しい記憶もその水の中に溶け出していて、ずっと残り続けているのです。

そして、時折人はそんな自分の心の海をのぞきこんでは、場所や時間を超えて、記憶の中の「あなた」に触れようとします。

しかし、心の海をのぞきこみ、そこに閉じこもり、前を見なくなるようなことがあってはなりません。

大切なのは、「また あした」と思えることだからです。

人とその人の中にある「心の海」をつなぎ、前を向いて生きるための力をくれる場所、それが『白い砂のアクアトープ』における「がまがま水族館」だったんですね。

第2クール:「お仕事ごっこ」とお仕事、「自分」と自分をツナグ場としての水族館。

第2クールに入ると、物語の舞台は「アクアリウム・ティンガーラ」へと移ります。

くくるや風花、櫂らが「アクアリウム・ティンガーラ」に就職し、働き始めるところから物語が再始動するわけですが、ここでくくるが希望していた飼育部ではなく、営業部企画課に配属されるという出来事が起き、物語に波乱をもたらしました。

彼女は、飼育部に配属されなかったことに文句を言いながら、企画や水族館のイベントの調整などの仕事に当たるわけですが、ここで大きな壁に直面します。

くくるは、まさしく第1クールで南風原 知夢がに告げられた「お仕事ごっこ」の癖が抜けきらないのです。

とにかく自分がすべてやってしまえば良い、飼育の経験があるのだから他部署であっても手伝えば良いと、「がまがま水族館」の時のようなワンマンプレーヤーっぷりを発揮するわけですよ。

こうした悪癖を引きずりながらも何とか仕事をこなしていましたが、第20話で、ついに副館長から指摘され、さらに大切なプレゼンで失敗してしまいます。

「お仕事ごっこ」から「お仕事」へ。

そのジャンプアップこそが『白い砂のアクアトープ』におけるくくるという主人公の大きなゴールになっているんですね。

ただ、この「お仕事ごっこ」と「お仕事」という構造は、少し形を変えて、他のキャラクターたちの物語にも反映され、2クール全体のテーマにもなっています。

「ごっこ」とは「誰かの真似をすること」ないし「何かになったつもりで遊ぶこと」を表します。

つまり、これは確立された自分自身を持たず、誰かに追従してその真似事をすること、あるいは本当の自分を隠して「自分」を作り出すことを指しているのです。

第16話:知夢の夢をかなえるための「ごっこ」

第16話でペンギンの赤ちゃんが生まれるため、ペンギンの飼育員たちは泊まり込みのシフトを組まざるを得なくなりました。

しかし、知夢はシングルマザーであるため、どうしても帰らなければならず、そのシフトを支えることができないのです。

ただ、彼女は以前の職場で子どもがいることを理由に休暇を取ったり、早退したりといったことが続いたため、職場に居場所を亡くしてしまったという経験をしています。

それ故に、彼女はシングルマザーであることを隠し、偽りの自分を作り出して演じる「ごっこ」によって「アクアリウム・ティンガーラ」における自分の居場所を守ろうとしていたわけです。

©projectティンガーラ

第16話では「居場所」を巡って、くくると知夢の衝突もありましたが、和解をし、彼女が自分の子どもを水族館に連れてくるという形で「ごっこ」から解き放たれます。

第18話:アルバイトという「ごっこ」から踏み出す1歩

また、第18話では、アルバイトとして働く朱里にスポットが当たりました。

周囲の人が水族館やそこにいる生き物に情熱を注ぐ現場で、特に情熱や動機もなくアルバイトという立場で関わっている朱里。

そういう意味で、彼女は周囲にいる人たちに追従する「ごっこ」によって、上手く世を渡り歩いている人間と言えるでしょうか。

第18話では「来てくれる人たちが喜んでくれたら私も嬉しいかも」という朱里の飾らない本心を引き出します。

©projectティンガーラ

水族館やそこで働く人たちに追従するのではなく、あくまでも自分の感覚として見出した等身大の本心は、「誰かを喜ばせたい」という漠然としていて、でも具体的な原初的な欲求だったんですね。

また、朱里が自分を確立したわけではないということは、このセリフにおける「かも」の2文字からも読み取れます。

あくまでも、本当の自分を見つけるためのスタート地点に立った、あるいはその端緒を見出したのだということが明確に示されていました。

第19話:ルカと風花。「ごっこ」とホンモノ

そして、第19話では風花とかつて同じグループでアイドル活動をしていたルカとの関わりを描きます。

このエピソードでは、アイドルの夢を断ち切り、「ごっこ」から脱却した風花と、「ごっこ」に囚われているルカのコントラストが際立つように描かれています。

風花は、水族館の飼育員こそが今の自分の夢であり、飼育員である自分が自分なのだと自覚していますし、だからこそテレビ出演をきっぱりと断ろうとしていました。

対照的に、ルカは風花という真似るべきお手本を失い、彼女の亡霊を追いかけるという形で「ごっこ」を続けています。

だからこそ、ルカはもう一度風花に戻ってきて欲しいと思っていて、それは風花のためであって、自分のためでもあるんですよね。

風花がいてくれたら、ルカは亡霊から解放されて、もう一度自分らしいアイドル活動ができるのではないかと考えています。

そんな「城居ルカ」を見失ってしまったルカに対し、風花ができること。

それはアイドルとしての「宮沢 風花」の死をルカに突きつけることです。もう亡霊を追う必要はないのだと伝えることです。

だからこそ、風花は断るつもりでいたテレビ出演を引き受けます。

それは、華やかなアイドルの世界への未練故ではありません。「アクアリウム・ティンガーラ」で飼育員として働く今の本当の自分をルカに伝えるためなのです。

ルカはマネージャーの言葉よるプレッシャーからか、撮影が始まってからも過剰な演技で空回りをし続けます。

そして、第19話のクライマックスで、ペンギン「しらたま」がプールに初めて飛び込むかどうかというシーンで、極めて面白い構造が提示されます。

というのも、このシーンではテレビクルー&ルカと「アクアリウム・ティンガーラ」の飼育員たち&風花たちが全く異なる視点でペンギンを見ていることが可視化されているからです。

前者は、言わば「取れ高」を気にしているわけで、そうした打算も含めてペンギンにすぐに飛び込んで欲しいと願っています。

一方で、後者はペンギンのことを思いやり、生き物の目線に寄り添う形で、その背中を押してあげたいと考えています。

©projectティンガーラ

そして、ルカは風花がペンギンに寄り添う背中を見て、彼女が「こちら側」ではなく「向こう側」の人間なのだと悟り、アイドル「宮沢 風花」の死を受け入れました。

ルカのマネージャーの「風花、本当に『飼育員』になったのね。」というセリフは、この現象をまさしく説明したものでしょう。

さらに、ここでもう1つ重要なカットがあります。

それは、ルカの涙を捉える際に、ダイレクトに描くのではなく、作中のカメラのモニターを媒介して間接的に描写したものです。

©projectティンガーラ

なぜ、このカットが重要なのか。

それは「ごっこ」から生まれた本当の彼女を描かなければならないからです。

カメラが回っている以上、その向こう側にいるのは、アイドル「城居ルカ」です。

「城居ルカ」はアイドルである以上、本当の彼女ではないのかもしれません。しかし、この時だけはカメラの向こうで、心からの本心で感動し、涙をこぼしています。

「ごっこ」とホンモノ、「自分」と自分がツナガル瞬間を見事に映し出した秀逸なカットだと言えるのではないでしょうか。

もしかすると、「ごっこ」という言葉がネガティブに聞こえたかもしれませんが、「ごっこ」はむしろ必要なものですし、なくてはならないものです。

どんな人も、誰かの真似をしながら、自分だけのものを見出していきます。

つまり、「ごっこ」は自分を見つけるために必要なプロセスであり、必要な遠回りなのであって、決してネガティブなものではないということは強調しておきたいですね。

ここまでいくつかのエピソードを取り上げながら「ごっこ」とホンモノをツナグ場所あるいは「自分」と自分をツナグ場所としての「水族館」について論じてきました。

ただ、これを描くにあたってもやはり「水族館」という空間が重要であることを改めて強調しておかなければなりません。

「水族館」には教育・環境教育という役割もあるわけで、ここを訪れた子どもたちに水族館を媒介として、地球の海洋あるいはそこに生きる生き物について思いを馳せて欲しいという願いが込められています。

しかし、「水族館」というのはあくまでも人工的に作り出された空間であり、あえて言うなればホンモノの海の「ごっこ」をしているに過ぎません。

それでも、私たちは「ごっこ」を通じて、その向こうに広がるホンモノを見つめることができるのです。

つまり、「水族館」は私たちと「海」をツナグ場所であり、「ごっこ」からホンモノへの橋渡しをする場でもあるんですね。

だからこそ、「水族館」という場で、キャラクターたちが自分を見出していく物語を描くことに意義があります。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回はアニメ『白い砂のアクアトープ』についてお話してきました。

かなり長い記事になってしまったので、改めて自分の解釈や論考を整理しておきます。

まず、『白い砂のアクアトープ』は物語の構成、「お仕事もの」としてのバランス、そして「失われたもの」との向き合い方という観点で見たときに、P.A.WORKS作品の集大成ともいえる内容です。

そして、物語を深く読み解いていくと、本作の根底には、水族館の4つの役割が密接に絡んでいるように見受けられます。

- 種の保存

- 教育・環境教育

- 調査・研究

- レクリエーション

「失われたもの」を記憶し、保管する場所としての機能は「がまがま水族館」の不思議な現象を通じて描かれていましたし、第2クールで描かれた「ごっこ」とホンモノをツナグ機能は、教育・環境教育の役割に通じるものがあります。

加えて、「レクリエーション」を「Re-Creation」と読み直すことで、登場人物たちが過去の記憶や夢の残骸から、新しい自分を「再創造」する物語であることも明確になりますよね。

こうした「水族館」という場の持つ意味を物語に落とし込み、そこにP.A.WORKS作品の持つ「居場所」についてのコンテクストが掛け合わさることで、不思議な化学反応を生み出しています。

最後にもう一度書きますが、『白い砂のアクアトープ』はP.A.WORKSの最高傑作になるポテンシャルを秘めていると思います。

残り僅かになってきましたが、最終話まで目が離せません。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。